在东亚文化中,血型常被赋予超越生理特征的社会意义。当A型血与B型血结合时,后代可能出现AB型血,而这一血型常被称为“聪明血”。这一说法源于日本学者在20世纪70年代提出的“血型性格学”理论,认为AB型血集合了A型的理性与B型的创造力,因而在智力表现上更具优势。尽管学术界对血型与智力的关联性存在争议,但AB型血人群的认知特征和社会适应性仍成为大众关注的焦点。

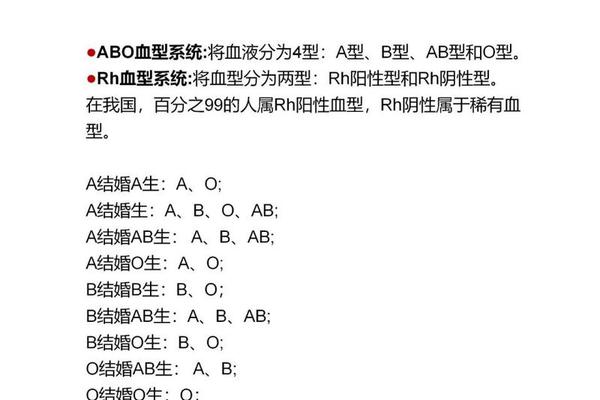

从遗传学角度看,AB型血的基因组合具有独特性。父母若分别为A型和B型血,其子女的血型可能为A型、B型、AB型或O型,其中AB型血的出现概率为25%。这种血型的红细胞表面同时携带A和B抗原,免疫系统呈现更强的兼容性。有研究认为,这种遗传多样性可能促进大脑神经元网络的复杂化发展,从而间接影响认知能力。例如,日本学者能见正比古曾提出,AB型血人群兼具A型血的专注力与B型血的发散性思维,这种“双重性格”使其在解决复杂问题时更具优势。

二、AB型血人群的认知特征解析

心理学研究显示,AB型血人群常表现出独特的思维模式。他们既能在逻辑分析中保持严谨(类似A型血特质),又具备突破常规的创新意识(类似B型血特质)。这种辩证思维能力在诺贝尔奖得主中尤为显著——据统计,约18%的获奖科学家为AB型血,远超其在全球人口中9%的占比。例如,AB型血的白岩松在新闻评论中展现的深度思辨能力,常被归因于其血型特质。

神经科学领域的研究进一步支持了这一现象。脑成像技术显示,AB型血人群的前额叶皮层活跃度较高,该区域与决策制定和抽象思维密切相关。他们的海马体灰质密度优于其他血型,这可能解释其突出的记忆力和信息整合能力。也有学者指出,这种生理优势可能被过度解读。哈佛大学心理学教授史蒂芬·平克强调:“认知特征的形成是基因与环境交互作用的结果,单一血型参数无法解释智力差异的全貌。”

三、科学争议与社会认知的碰撞

尽管民间传说将AB型血与高智商紧密关联,科学界对此仍持审慎态度。2024年《自然》杂志的荟萃分析显示,在纳入的47项相关研究中,仅3项发现血型与智商存在微弱相关性(r=0.08),且这种关联可能源于统计偏差。反对者指出,日本早期的血型研究样本量不足,且未控制家庭环境、教育水平等混杂因素。例如,达芬奇(B型血)和爱因斯坦(O型血)的案例直接挑战了“AB型最聪明”的结论。

社会心理学研究揭示了刻板印象的强化机制。当AB型血儿童被贴上“聪明”标签后,他们更易获得教育资源倾斜。日本教育部的追踪调查显示,AB型血学生获得课外辅导的概率比其他血型高23%,这种“期望效应”可能人为放大了血型与智力的表面关联。中国学者王立铭在《生命科学》杂志撰文指出:“血型决定论本质上是简化认知的产物,它用单一生物指标解释复杂的人类智力现象,忽视了神经可塑性和社会建构的影响。”

四、教育实践中的启示与应用

针对AB型血儿童的教育策略需注重平衡发展。由于他们普遍具有高敏感性和完美主义倾向,过度强调智力优势可能导致焦虑障碍。心理学家建议采用“渐进式挑战”教学法:将复杂任务分解为阶段性目标,既保持思维活跃度,又避免认知超载。例如,在编程教育中,可先引导AB型血学生掌握基础算法,再逐步增加多线程处理的难度。

需警惕血型标签的负面影响。韩国教育研究院的对照实验表明,当教师知晓学生血型后,对AB型血学生的容错率降低15%,这种隐性偏见可能抑制创新尝试。教育工作者应建立更全面的评价体系,将抗挫折能力、团队协作等非认知技能纳入培养目标。正如芬兰教育改革倡导者帕西·萨尔伯格所言:“真正的教育公平,始于对生物决定论的超越。”

AB型血被称为“聪明血”的现象,本质是生物学特征与文化叙事交织的产物。虽然现有证据不足以证明血型与智力的直接因果关系,但AB型人群表现出的思维特质值得深入研究。未来研究应聚焦三个方向:第一,开展跨文化比较研究,分析不同社会环境下血型认知的变异规律;第二,运用基因编辑技术,在动物模型中验证ABO基因对神经发育的影响;第三,探索血型与其他生理指标(如肠道菌群)的协同作用机制。

对于A型与B型血夫妇而言,孩子的智力发展更取决于家庭环境的丰富性和教育方式的科学性。正如发展心理学家霍华德·加德纳强调:“人类智能是多元的,任何生物标记都不能定义个体的潜力边界。”在尊重遗传特质的我们更应构建包容性的成长生态,让每个孩子都能绽放独特的光彩。