当人们谈论血型时,最常提及的是ABO系统中的A、B、O、AB四种类型。在医学和遗传学的视角下,血型的稀有性远非这四种常见分类所能概括。从Rh阴性“熊猫血”到仅存个例的A3亚型,人类血液的多样性揭示了基因演化的复杂图景,也带来了临床救治的挑战。本文将深入探讨血型稀有度的科学定义、全球与中国的分布特征,以及稀有血型对医疗系统的深远影响。

一、ABO系统的常见性与局限性

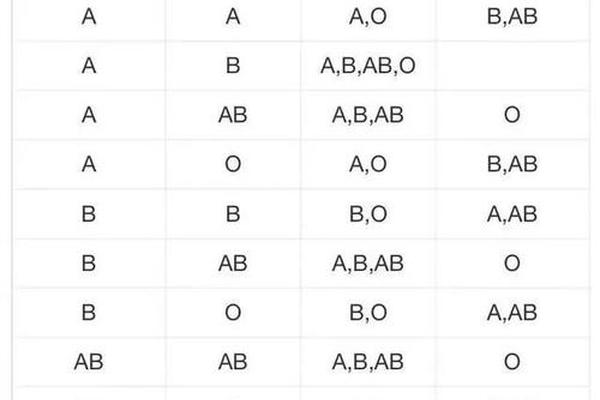

在ABO血型系统中,A型血并非稀有类型。根据中国2022年基于14亿人口的大规模研究,A型血占比28.72%,仅次于O型(34.20%),高于B型(28.17%)和AB型(8.91%)。这种分布特征与全球趋势相似,例如德国A型血占比28%、日本A型血比例最高达38%。但ABO系统仅是30多个已知血型系统中的一个,其常见性掩盖了更深层的稀有血型问题。

稀有血型的界定标准存在地域差异。中国将人群分布频率低于0.1%(即百万分之一)的血型定义为稀有,而法国标准放宽至0.4%。例如孟买血型(Hh型)在中国汉族中发生率约为十几万分之一,属于极端稀有。这类血型的红细胞缺乏H抗原,血清中却存在抗H抗体,导致常规血型检测易误判为O型。

二、超越ABO的十大稀有血型

根据多国血库数据统计,全球最罕见的血型包括:

- 孟买血型:1952年在印度孟买首次发现,全球记录仅30余例,中国报道不足10例

- P血型系统p型:中国汉族发生率低于百万分之一,欧洲每百万人5.8例

- A3亚型:全球唯一记录在案的个案来自中国江苏

- Rh-null型:完全缺失Rh抗原的“黄金血”,全球确认不足50例

这些血型的形成机制各异。如KELL血型源于显性基因突变,K抗原阳性者占99.99%,而K-型仅0.01%;类孟买血型则涉及FUT1基因的隐性突变。值得注意的是,某些稀有血型具有地域聚集性,如Diego血型在南美洲原住民中更常见,而Kidd血型的Jk(a-)型在亚洲频率较高。

三、稀有血型的临床挑战

输血相容性问题尤为突出。Rh阴性血型者若输入Rh阳性血液,50%以上会产生抗D抗体,导致二次输血时致命溶血。更极端的案例是Rhnull型,因其缺乏全部Rh抗原,患者一生仅能接受同型血液。中国建立的370个市级血型数据库显示,稀有血型匹配成功率不足3%,紧急情况下常需跨省调配。

母婴血型不合引发的新生儿溶血病(HDFN)是另一重大威胁。抗-Kell抗体导致的HDFN死亡率达10%,远超ABO系统的0.6%。2023年陕西发现的cisAB血型案例,再次凸显孕前血型筛查的重要性。目前中国仅67%的三甲医院具备完整稀有血型检测能力,基层医疗机构误诊率高达24%。

四、应对策略与发展方向

建立动态血型库成为关键举措。上海血液中心已收录2,800例稀有血型捐献者信息,通过区块链技术实现长三角区域实时匹配。自体储血技术也在推进,北京某医院为稀有血型孕妇提供分娩前400ml自体血冷冻保存服务,费用约3,000元。

基因编辑技术带来新希望。2024年深圳研究者利用CRISPR-Cas9成功将B型红细胞改造为O型,转化效率达89%。未来研究方向包括:建立全国联网的稀有血型数据库、开发通用型人工血液、加强公众血型认知教育等。正如国际输血协会指出的:“每一个稀有血型个体的基因,都是人类对抗血液疾病的重要资源。”

血型的稀有性本质上是人类遗传多样性的微观体现。在ABO系统之外,超过350种红细胞抗原构成的复杂图谱,既考验着现代医疗系统的应急能力,也推动着精准医学的发展。从建立百万级样本的血型基因库,到探索血型与疾病关联机制(如Duffy血型与疟疾抗性的关联),这场关乎生命的科学探索,终将让“稀有”不再意味着“无助”。