ABO血型系统的分类依据是红细胞表面特异性抗原(凝集原)的存在情况。A型血的红细胞携带A抗原,血清中含抗B抗体;B型血则携带B抗原,血清中含抗A抗体;AB型血同时具有A、B两种抗原,血清中无抗体;而O型血既不携带A抗原也不携带B抗原,但血清中同时存在抗A和抗B抗体。

从分子层面看,A、B抗原的差异源于糖链末端的糖基结构。A抗原的末端是N-乙酰半乳糖胺,B抗原则是半乳糖,O型血因缺乏这两种糖基而表现为H抗原的原始结构。这种差异由基因编码的糖基转移酶决定:A基因编码N-乙酰半乳糖胺转移酶,B基因编码半乳糖转移酶,而O基因无法产生功能酶,导致抗原无法合成。值得注意的是,H抗原是ABO抗原的前体物质,其合成由FUT1基因控制,若该基因突变则可能形成罕见的孟买血型。

遗传规律与亲子关系

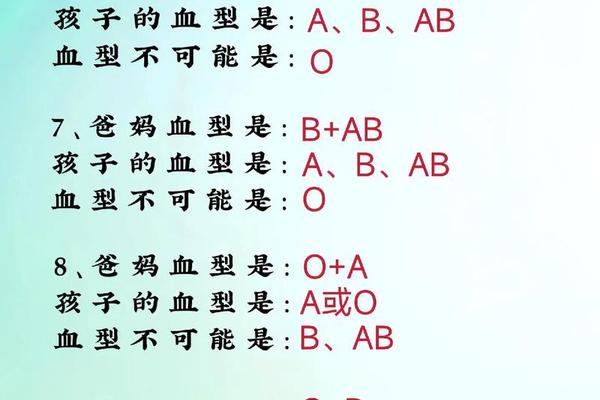

ABO血型的遗传遵循孟德尔显隐性规律,A和B基因为显性,O基因为隐性。例如,基因型为AO的个体表现为A型,BO表现为B型,而OO则表现为O型。父母血型组合决定子女可能的血型,如A型(AO)与B型(BO)结合,子女可能为A型(25%)、B型(25%)、AB型(25%)或O型(25%)。

在法医学和亲子鉴定中,血型遗传规律具有重要参考价值。例如,父母均为O型时,子女不可能出现A、B或AB型;若父母一方为AB型,子女也不可能为O型。血型仅能作为排除亲子关系的依据,无法单独确认血缘关系,现代DNA技术仍是金标准。

临床输血与医学应用

输血安全的核心在于ABO血型相容性。传统观念认为O型是“万能供血者”,AB型是“万能受血者”,但这一说法存在局限性。O型血浆中含抗A和抗B抗体,大量输注可能导致受血者红细胞凝集;AB型虽无抗体,但若输入高滴度抗A或抗B的血浆,也可能引发溶血反应。现代临床强调同型输血,仅在紧急情况下采用O型红细胞成分血。

除输血外,ABO血型在器官移植、新生儿溶血病等领域具有深远影响。例如,ABO血型不合的造血干细胞移植会导致受者血型逐渐转变为供者型。在妊娠中,若母亲为O型而胎儿为A或B型,可能因母体抗体透过胎盘引发新生儿溶血,需通过产前抗体筛查进行干预。

社会认知与文化关联

ABO血型常被赋予超出医学范畴的文化意义。例如,部分理论声称血型与性格相关,认为A型严谨、B型自由、O型乐观、AB型复杂,但这些观点缺乏科学证据,学术界普遍认为其属于伪科学。民间流传的“O型血更招蚊子”或“AB型血智商更高”等说法,也未被严谨研究证实。

值得注意的是,ABO血型在不同族群中的分布呈现显著差异。例如,中欧人群A型占40%以上,美洲土著O型占比高达90%,而亚洲B型比例相对较高。这种差异可能与历史上的环境适应和遗传漂变有关,但具体机制仍需进一步研究。

研究前沿与技术革新

近年来,血型转换技术成为热点。科学家利用细菌酶切除红细胞表面抗原,成功将B型转化为O型,并在临床试验中验证其安全性。2022年,剑桥大学团队通过灌注酶溶液,将捐赠肾脏的ABO血型转换为O型,为器官移植的供体短缺提供了新思路。基因编辑技术的进步使精准调控ABO基因表达成为可能,未来或能实现个性化血液制品的按需生产。

在基础研究领域,ABO抗原的免疫功能逐渐被揭示。研究发现,ABO血型可能与某些传染病易感性相关,例如O型个体对疟疾的抵抗力较弱,而A型对霍乱弧菌感染更具风险。这些发现为疫苗开发和疾病预防提供了新靶点。

ABO血型系统作为人类最重要的血型分类体系,其生物学机制已较为明晰,但临床应用仍面临挑战。一方面,需加强公众对输血安全知识的普及,纠正“万能血”等错误认知;应推进血型转换技术的临床转化,缓解血液资源短缺问题。

未来研究可聚焦于三个方向:一是深入解析ABO抗原在免疫调控中的作用机制;二是开发更高效的血型兼容性改造技术;三是探索血型群体差异与人类进化的关联。随着合成生物学与基因治疗的发展,ABO血型系统或将突破传统医学范畴,成为精准医疗的重要组成部分。