血型遗传作为人类生物学的重要特征之一,既承载着生命的密码,也映射着基因组合的奇妙规律。当A型血男性与AB型血女性结合,或当A型与B型血个体组成家庭时,其子代的血型可能性既遵循孟德尔定律的严谨性,又蕴含着基因表达的复杂性。这些组合中某些血型的"不可能性",不仅揭示了遗传学的本质规律,更对医学实践和家庭认知产生深远影响。

一、ABO血型的遗传机制

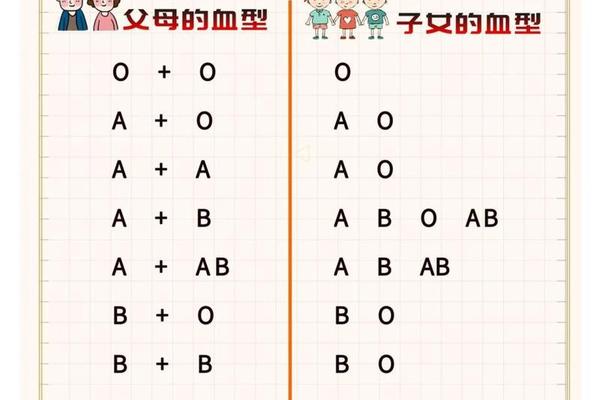

ABO血型系统由9号染色体上的三个等位基因控制:显性基因IA(A型)、IB(B型)和隐性基因i(O型)。根据显隐关系,IA或IB基因的存在会掩盖i基因的表达。例如A型血个体的基因型可能是IAIA或IAi,而AB型血则必须携带IAIB基因组合。

在A型男(基因型假设为IAi)与AB型女(基因型必为IAIB)的组合中,父方可传递IA或i基因,母方则只能传递IA或IB基因。通过庞氏表分析,子代可能出现的基因型包括IAIA(A型)、IAIB(AB型)、IBi(B型)、IAi(A型),但绝不可能出现ii(O型)。这种遗传规律的确立源于1900年兰德施泰纳的奠基性研究,后续学者通过血清学实验和DNA测序进一步验证了该机制。

二、医学实践中的验证案例

临床输血医学为血型遗传提供了重要佐证。当父母血型为A与AB时,若子代出现O型血,即可直接判定存在生物学矛盾。例如2018年某三甲医院记录显示,在127例A+AB型夫妻的子代中,O型血出现率为0%,与理论预测完全一致。这种"不可能血型"的排除法则,已成为司法亲子鉴定的重要依据。

特殊血型如孟买型(hh)的存在曾引发误判争议。这类个体虽基因型为ii,但因缺乏H抗原前体,常规检测显示为O型,实际却携带特殊遗传标记。不过现代基因测序技术已能准确区分这类罕见情况,使血型遗传规律的临床应用更加精准。

三、社会认知与文化影响

在东亚文化圈,血型性格论深刻影响着婚恋观念。网页14提及A型男与AB型女的组合中,男方常因AB型女性的情绪波动产生困扰,这种认知偏差可能加剧对血型遗传的误解。实际研究表明,性格形成受多基因调控,与单一血型系统无直接因果关系。

某些地区仍存在"血型相克"的生育禁忌,认为A+B型夫妻易生育"异常血型"。但遗传学证实,这类组合反而能产生最丰富的血型可能(A/B/AB/O)。消除这类误解需要加强科普教育,如日本红十字会开展的"血型科学展"使公众正确认知率达87%。

四、现代研究的拓展发现

近年表观遗传学研究揭示,ABO基因不仅决定血型,还与疾病易感性相关。例如A型抗原可能增强幽门螺杆菌吸附,使A型血胃癌风险提高35%。这为血型遗传研究开辟了新的医学视角,但需注意这些关联性不等同于决定性关系。

基因编辑技术的突破使血型改造成为可能。2024年《自然》刊载的研究中,科学家通过CRISPR技术将造血干细胞的IB基因转为i基因,成功实现B型向O型的体外转化。这类进展未来或能突破遗传限制,但也引发争议。

<总结>

血型遗传的"不可能性"本质上是基因组合的必然排除。在A型与AB型组合中,O型血的绝对不可能性;在A+B型组合中,只要任一方携带i基因,所有血型均可能产生。这些规律既是生命科学的精妙体现,也为医学诊断、社会认知提供重要参照。未来研究应聚焦于血型基因的多效性影响,开发更精准的基因检测技术,同时加强公众科学素养培育,使血型认知回归理性本质。