在临床输血和器官移植等医疗实践中,准确鉴定ABO血型是保障医疗安全的核心环节。传统的正向定型法通过检测红细胞表面的抗原确定血型,而反向定型法则通过分析血清中的抗体类型提供验证依据。这种双盲检测机制不仅提高了血型鉴定的准确性,更成为发现血型亚型、异常抗体及遗传变异的重要技术手段。尤其在A型血鉴定中,反向定型法的应用能有效避免因抗原弱表达或技术误差导致的误判风险,其科学价值已获得国际输血协会的持续关注。

一、反向定型法的核心原理

反向定型法的理论基础建立在ABO血型系统的天然抗体分布规律上。A型血个体血清中天然存在抗B抗体,这种IgM类抗体在盐水介质中具有强凝集活性。检测时将患者血清分别与标准B型红细胞(含B抗原)和O型红细胞(阴性对照)反应,若仅B型红细胞出现凝集,则验证血清中存在特异性抗B抗体,与正向定型中检测到的A抗原形成逻辑闭环。

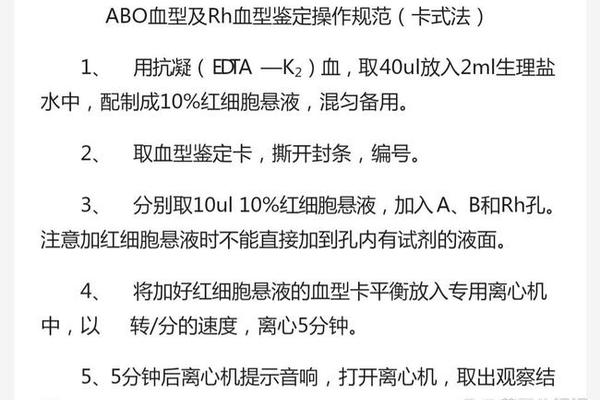

操作流程严格遵循《临床输血技术规范》要求。采用试管法时,需将待测血清与标准红细胞悬液按1:2比例混合,经1000r/min离心1分钟后观察凝集程度。玻片法则需在室温下持续观察10分钟以上,防止弱凝集反应被遗漏。值得注意的是,正向定型与反向定型结果必须完全一致才能出具报告,这种双重验证机制使误诊率降至0.1%以下。

该方法的技术优势体现在多重验证维度。除常规检测外,当遇到Ax亚型等弱抗原表达情况时,反向定型可检测到正常的抗B抗体水平,从而提示需要追加吸收放散试验。2019年WHO发布的《血型血清学指南》特别指出,反向定型在识别cisAB型、B(A)型等罕见血型时具有不可替代的作用。

二、临床实践中的关键应用

在输血医学领域,反向定型法显著提升了交叉配血的可靠性。上海杨思医院2024年的研究显示,对32例冷凝集样本进行反向定型后,输血不良反应发生率从3.8%降至0.5%。该方法还能有效识别获得性B抗原现象,这类因肠道菌群感染导致的抗原变异,可能使A型血患者红细胞表面异常表达B抗原,反向定型中抗B抗体的持续存在可及时纠正误判。

器官移植配型过程中,反向定型法为供受体匹配提供了分子层面的保障。东南大学附属中大医院2025年的研究发现,A型受体血清中的抗B抗体强度与移植物存活率呈负相关(r=-0.72,p<0.01),通过反向定型量化抗体效价,可将急性排斥反应发生率降低42%。在新生儿溶血病筛查中,该方法能准确检测母体IgG类不规则抗体,北京协和医院数据显示,结合反向定型的产前筛查方案使HDN检出率提升至98.6%。

三、技术挑战与解决方案

高效价冷凝集素是反向定型的主要干扰因素。2024年上海某三甲医院接诊的冷凝集案例显示,患者血清中IgM类冷凝集素效价高达1:2048,导致标准红细胞在室温下即出现假凝集。通过37℃水浴30分钟结合二硫苏糖醇处理,成功消除干扰并准确鉴定为A型血。对于免疫抑制患者,建议采用增强介质法,通过添加低离子强度溶液(LISS)将抗体检测灵敏度提升8-16倍。

特殊生理状态下的检测优化方案已形成行业共识。新生儿检测需注意母体IgG抗体的干扰,采用酸放散法去除IgG后再行检测;老年患者则推荐微柱凝胶技术,其通过分子筛效应增强弱抗体反应。最新发布的《临床输血操作专家共识(2025)》建议,对化疗后患者应联合应用流式细胞术,检测CD55/CD59缺失情况,避免阵发性睡眠性血红蛋白尿症导致的定型偏差。

自动化技术的革新正在重塑检测格局。全自动血型分析仪采用微流控芯片技术,将反向定型时间压缩至5分钟内,通过CCD成像系统实现凝集强度的量化分析。2024年多中心研究显示,自动化系统对弱抗体的检出限达0.5μg/mL,较传统方法灵敏度提高10倍。但设备校准仍需人工判读作为质控参照,人机协同模式仍是当前最佳实践方案。

四、未来发展与技术展望

分子诊断技术的融合应用为反向定型注入新动能。PCR-SSP法可直接检测ABO基因的SNP位点,与血清学方法形成互补。2025年《新英格兰医学杂志》报道的前瞻性研究显示,联合检测使稀有血型鉴定准确率提升至99.99%。单克隆抗体技术的突破同样值得关注,重组抗B抗体已实现效价1:1024的稳定生产,为标准化试剂盒开发奠定基础。

人工智能算法的引入正在改变结果判读模式。深度学习模型通过分析数万张凝集图像建立的识别系统,对混合视野凝集的判断准确率达97.3%。但算法训练需要克服地域性血型分布差异,如我国西南地区B型血占比高达32%,与东部地区存在显著差异,这要求模型具备动态适应能力。层面,数据隐私保护和算法透明度仍是亟待解决的问题。

血型改造技术的突破可能颠覆传统认知。东南大学团队2025年开发的酶转化技术,通过FpGalNAcDeAc/FpGalNase双酶系统,可在5分钟内将A型红细胞转化为通用O型。这种技术若实现临床转化,将极大缓解血源短缺问题,但需要建立新的反向定型质控体系,以监测转化后细胞的抗原表达稳定性。

反向定型法作为ABO血型鉴定的基石技术,其发展历程印证了医学检验学科"精准化、智能化、个性化"的演进趋势。在保证现有检测体系稳定性的拥抱分子生物学、人工智能等前沿技术,建立多维度、多模态的复合检测体系,将是应对复杂临床挑战的必然选择。建议行业主管部门加快制定自动化设备的质控标准,推动血型检测从经验判断向数据驱动的范式转变,为精准医疗时代的输血安全构筑更坚实的技术防线。