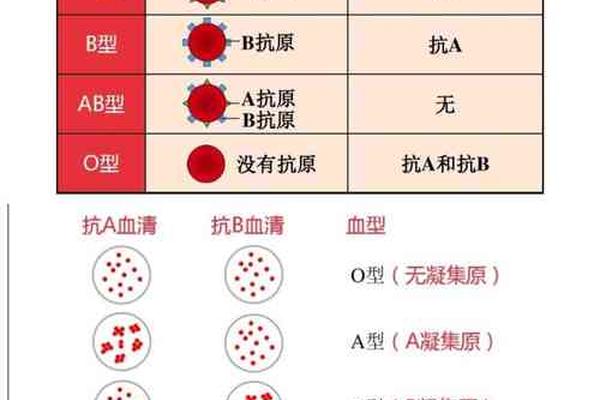

A型血作为ABO血型系统中分布最广的类型之一,其内部存在复杂的亚型分化。根据抗原表达强度与结构的差异,A型血可细分为A1、A2、A3、Ax、Aend、Am、Ay和Ael等亚型。其中A1和A2亚型占全部A型血群体的99.9%,而其他亚型虽罕见,却因其抗原表达的微弱性成为临床血型鉴定的难点。抗原的差异不仅体现在红细胞表面,还与基因编码的糖基转移酶活性密切相关,例如A1亚型红细胞同时携带A1和A抗原,而A2亚型仅表达A抗原。这种分子层面的差异直接影响了亚型鉴定的方法与临床输血的安全性。

抗原数量的递减是亚型分类的重要依据。例如A1型红细胞表面A抗原数量显著高于A2型,而Ax、Am等弱亚型的抗原表达量甚至不足正常A型的1%。研究表明,A2亚型抗原性较弱,易被常规血清学方法误判为O型,这种现象在中国汉族人群中发生率约1%。抗原结构的特殊性还导致部分亚型血清中存在抗A1抗体,例如A2型个体的血清可能含有对抗A1抗原的抗体,这进一步增加了交叉配血的复杂性。

亚型鉴定的技术方法与挑战

血清学检测是亚型鉴定的基础方法。通过抗A1特异性试剂(通常来源于B型血清)可区分A1与A2亚型:与抗A1发生凝集者为A1型,否则为A2型。对于Ax、A3等弱亚型,需采用吸收放散试验或分子生物学检测。例如Ax型红细胞无法与常规抗A血清反应,但可通过O型血清中的高效价抗AB检测出微弱凝集。2023年武汉某医院报道的A2亚型误判案例显示,微柱凝胶卡检测初筛为O型,经基因测序最终确认为A2型,凸显了补充实验的必要性。

分子生物学技术正在革新亚型检测体系。中国学者对617例ABO亚型的研究发现,42种基因变异可导致血清学表型与基因型不符,例如ABOBA.04等位基因对应B(A)表型的检出率最高。基因测序能精准识别外显子突变,如邓女士案例中发现的261delG杂合突变,为罕见亚型确诊提供了金标准。但当前基层医疗机构仍以血清学方法为主,弱亚型漏检率高达0.66‰,提示检测技术普及的迫切性。

临床输血安全与亚型管理

亚型误判可能引发严重溶血反应。当弱A亚型被误定为O型时,若受血者体内存在高效价抗A抗体,输入O型血中的微量A抗原红细胞将激活补体系统,导致血红蛋白尿甚至肾衰竭。统计显示,我国每年因亚型误判引发的输血不良反应约占溶血反应的17%,其中A2→O型误判占比最高。这要求输血科必须执行"正反定型+O型血清补充试验"的三步检测流程,尤其对于ABO正反定型不一致的样本需启动分子确认。

亚型血库建设是保障稀有血型供给的关键。上海交通大学附属医院的研究表明,建立区域性稀有血型冷冻库可将配型等待时间从72小时缩短至8小时。对于Ael等极弱亚型患者,自体输血或亲属定向捐献成为首选方案。2019年深圳血液中心实施的"亚型谱数据库"项目,通过整合基因分型与血清学数据,使A亚型精准识别率提升至99.3%。

中国人群的亚型分布与研究进展

流行病学调查揭示了中国人群的独特分布特征。全国性研究显示,A亚型总体检出率为3.71/万,其中B(A)表型占比最高(0.066‰),其次为B3(0.045‰)和Bx(0.039‰)。基因分析发现ABOBA.04等位基因占25.2%,提示该变异可能是中国人群A亚型的主要遗传背景。值得注意的是,云南、广西等少数民族聚居区的A亚型检出率较汉族高1.8倍,可能与遗传多样性相关。

分子机制研究取得突破性进展。学者已明确A亚型多由ABO基因外显子点突变引起,例如A2亚型的特征性突变包括467C>T和1009A>G。上海瑞金医院团队发现的cis-AB.01等位基因,通过干扰糖基转移酶空间构象,导致AB抗原共表达异常。这些发现为开发快速基因检测试剂盒奠定了理论基础,2024年获批的"ABO亚型芯片检测系统"已将检测时间从48小时压缩至3小时。

A型血的亚型分化是免疫血液学领域的重要课题,其研究进展直接影响输血安全与精准医疗。当前亟需在三个方向深化研究:一是建立全国性亚型基因数据库,二是推广二代测序技术在基层医疗机构的普及,三是开发针对弱A抗原的新型血型稳定剂。未来研究应重点关注亚型抗原表位与免疫耐受的关系,这或许能为器官移植排斥反应提供新的解决思路。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳所言:"血液的奥秘远未被完全揭示",对A亚型的持续探索将继续推动输血医学向更高安全维度迈进。