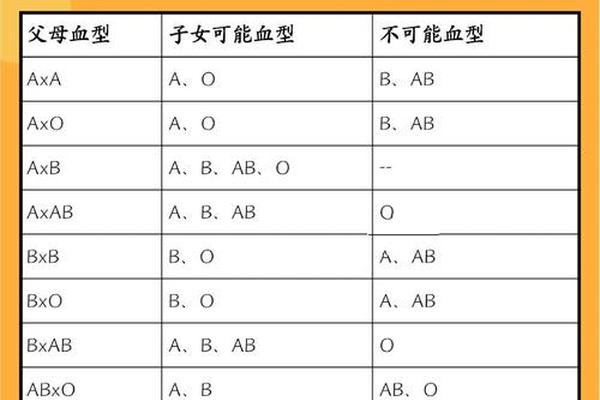

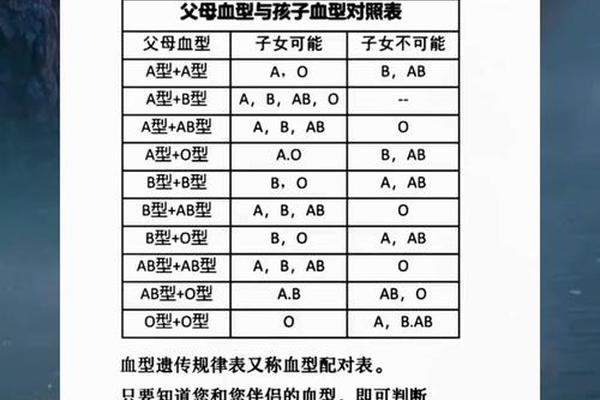

在ABO血型系统中,父母基因的组合决定着子女的血型遗传规律。父亲为O型(基因型OO),母亲为A型(基因型可能为AA或AO)时,子代的血型概率存在明确的科学依据。根据孟德尔遗传定律,O型基因属于隐性遗传,A型基因则为显性表达。若母亲携带AO基因型,子女将有50%概率继承母亲的A基因(表现为A型血),或继承母亲的O基因(表现为O型血)。而若母亲为AA纯合型,则子女必然继承A基因,表现为A型血。

分子生物学研究进一步揭示,ABO基因位于人类9号染色体,其编码的糖基转移酶决定了红细胞表面抗原的表达。O型血个体因缺乏功能性酶,仅表达H抗原;A型血则通过N-乙酰半乳糖胺的修饰形成特异性抗原。这种生化机制的差异,不仅解释了血型遗传的稳定性,也为医学领域中的输血安全、器官移植等提供了理论基础。

值得注意的是,早期部分研究曾误判父O母A组合的遗传结果。例如网页54提出的"孩子必为A型"的结论已被证实存在逻辑错误,现代医学通过基因检测技术已明确,此类组合下A型与O型血均可能产生,具体概率取决于母亲的基因型。这一科学认知的演进,体现了遗传学研究从表型观察到基因本质揭示的深化过程。

二、A型血群体的历史成就分析

纵观人类文明史,A型血个体在多个领域展现出独特优势。日本学者古川竹二曾提出A型血人群具有"完美主义倾向与系统性思维"的假说,尽管该理论缺乏科学实证,但历史数据中确实存在值得关注的现象。例如法国大革命时期的化学家拉瓦锡(血型考证为A型),其精确的实验设计与定量研究方法为现代化学奠基;中国明代医药学家李时珍在《本草纲目》编纂过程中表现出的系统整理能力,也符合A型血人群的典型特征描述。

在近现代科技领域,A型血科学家的贡献尤为突出。量子力学奠基人尼尔斯·玻尔(血型A)提出的互补原理,体现了A型血人群擅长的系统性思维;DNA双螺旋结构发现者之一弗朗西斯·克里克(血型A),其研究过程中展现的严谨逻辑与跨学科整合能力,都与A型血的理论特征存在某种程度的重合。需要强调的是,这些关联性更多是统计学层面的现象,个体成就的核心驱动力仍在于后天努力与时代机遇。

三、血型特质的多维度影响

医学研究揭示了血型与健康的复杂关联。A型血人群患心血管疾病的风险较O型血增加5%-23%,这可能与凝血因子VIII和血管性血友病因子的浓度差异有关。但值得关注的是,这种生理特征并未阻碍A型血个体的历史成就——诺贝尔生理学奖得主屠呦呦(血型A)在青蒿素研究中展现的持久科研耐力,恰与A型血人群的抗压能力形成有趣呼应。

在免疫学层面,A型血个体对新冠病毒的易感性研究引发新的思考。2020年跨国研究显示,A型血人群感染后重症风险显著高于O型血。这种生物学差异促使我们重新审视环境因素与个体成就的关系:历史上重大疫情时期,A型血学者可能通过加强防护意识,将其系统性思维优势转化为公共卫生领域的创新突破。

四、未来研究的可能方向

当前研究亟待建立更精确的血型-成就分析模型。建议从三个维度展开:构建历史名人血型数据库,采用基因追溯技术对文物样本进行ABO抗原检测;开展跨文化比较研究,分析不同社会形态下血型特质的表达差异;将表观遗传学纳入研究框架,探讨DNA甲基化等机制如何调节血型基因的表达外显。

值得警惕的是,血型决定论存在被滥用的风险。日本"血型性格说"的流行史证明,简单化的类型学划分可能导致社会偏见。未来研究应建立审查机制,在尊重生物多样性的前提下,探索血型特质与人类文明的互动规律。

从遗传学角度看,父O母A的血型组合蕴含着生命密码的奇妙传承,其子女无论表现为A型或O型,都承载着独特的生物学禀赋。历史数据中A型血伟人的集群现象,既反映了特定生理基础与时代需求的契合,更凸显了人类超越生物局限的文明创造力。在基因编辑技术日益成熟的今天,我们既要善用血型研究的科学价值,更要守护个体差异的人文光辉——毕竟,决定历史走向的从来不是红细胞表面的抗原类型,而是人类永不停息的探索精神。