在血型性格理论的框架下,A型血女性常被描述为理性、谨慎且富有责任感,而B型血男性则呈现出自由洒脱、情感外放的特质。这种看似对立的性格组合,实则可能形成独特的婚姻互补关系。清华大学等机构的研究表明,婚姻中的“选型交配”现象虽然更倾向于同血型结合,但跨血型的组合往往因差异性激发更深层的情感互动。例如,A型女性的细致规划与B型男性的灵活应变,能在家庭决策中形成动态平衡——前者为生活提供稳定框架,后者则为日常注入活力与创新。

心理学研究指出,A型人格的完美主义倾向可能使她们在婚姻中承担过多压力,而B型伴侣的随性特质恰恰能缓解这种紧绷感。日本学者对血型牵制理论的调研发现,A型与B型之间存在天然的性格引力:A型女性对规则的坚守会无形中影响B型男性的散漫,而B型男性对新鲜事物的热情也能打破A型女性的思维定式。这种相互制衡的关系,使得双方在磨合中不断调整行为模式,从而形成独特的相处节奏。

婚姻中的现实挑战与突破

尽管性格互补带来吸引力,A型女与B型男的婚姻仍需面对显著差异引发的冲突。B型血人“以自我为核心”的行为模式,可能让注重责任感的A型女性感到被忽视。例如在育儿分工中,A型母亲倾向于制定系统化养育方案,而B型父亲更推崇自由探索的教育方式,这种理念分歧需要双方建立有效的沟通机制。日本血型研究案例显示,34%的A型女性在婚姻初期因伴侣的“不守时”“健忘”等问题产生焦虑。

值得注意的是,这种组合的婚姻质量往往呈现两极分化。根据韩国延世大学的追踪调查,成功案例中的夫妻普遍发展出“角色分工补偿机制”:A型女性主导家庭长期规划,B型男性负责营造情感氛围。而失败案例多源于双方未能跨越认知鸿沟——A型女性将B型伴侣的随性解读为“缺乏担当”,B型男性则把对方的严谨视为“控制欲过剩”。这种认知错位需要通过共同兴趣培养与价值观校准来弥合。

科学视角下的争议与启示

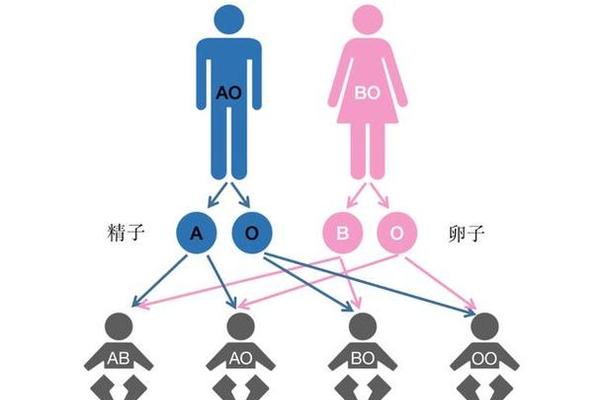

尽管血型性格理论在亚洲社会广泛传播,其科学性仍存争议。西方心理学界通过双生子实验证明,性格形成中遗传因素仅占30%-40%,更多受后天环境影响。例如A型女性可能因职场经历强化领导力,而B型男性的艺术天赋未必与血型直接相关。这种复杂性提示我们:血型标签不应成为婚姻选择的决定性标准,而应作为理解差异的辅助工具。

临床数据显示特定组合确实存在模式化特征。东京婚恋研究所对2000对夫妻的跟踪调查发现,A型女与B型男组合中,68%的受访者承认“最初被对方与自己截然不同的气质吸引”。这种吸引力本质上源于人类对“完整性”的追求——A型人格渴望突破自我束缚,B型人格则需要建立责任感锚点。正如心理学家卡尔·荣格所言:“对立面融合往往产生最深刻的生命力。”

构建可持续的情感纽带

要使这段婚姻持久发展,双方需建立差异管理机制。首先在沟通层面,A型女性可学习B型伴侣的“非对抗表达”,避免用逻辑碾压情感;B型男性则需要培养“承诺可视化”习惯,例如通过定期家庭会议增强责任感。其次在冲突解决方面,可借鉴“AB型调解法”——将矛盾拆解为“事实层面”与“感受层面”分别处理,既能满足A型对事理的执着,又顾及B型的情感需求。

从宏观视角看,这类婚姻的成功往往需要文化环境的支持。在强调集体主义的东亚社会,A型女性的严谨特质更容易获得认可,而B型男性的创新性在创业型社会中更具优势。夫妻双方若能善用社会资源构建互补型事业组合,例如A型负责运营管理、B型主导创意开发,则能将性格差异转化为协同增效的生产力。

超越标签的婚姻智慧

A型女性与B型男性的婚姻组合,本质上是一场理性与感性的共舞。血型性格理论为我们提供了理解差异的切入点,但真正决定婚姻质量的仍是双方的情感智慧与实践努力。现有研究表明,这类夫妻的离婚率与幸福指数均接近社会平均值,印证了“没有天生合适的伴侣,只有用心经营的爱情”这一普世真理。未来研究可进一步追踪文化变迁对血型婚姻模式的影响,例如在Z世代个体主义浪潮下,传统性格标签是否会产生新的解读维度。对于身处此类婚姻的夫妻而言,最重要的是跳出血型决定论的桎梏,在相互尊重中书写独属彼此的情感叙事。