在医学与遗传学的漫长探索中,人类血液的奥秘逐渐被揭开。ABO血型系统作为最基础的血型分类标准,将人群划分为A、B、AB、O四种类型,而Rh血型系统则通过是否存在D抗原进一步细分出“阳性”与“阴性”类别。其中,A型血因红细胞表面携带A抗原的特性,成为全球第二大常见血型(约占28%);而“A-”血型作为A型与Rh阴性的组合,因其稀有性(全球仅约0.4%)被称为“特殊血型”。本文将从科学原理、临床意义、遗传规律等多维度解析A型血的分型逻辑与A-血型的独特价值。

一、ABO系统的分类逻辑

A型血的定义基于红细胞表面A抗原的存在。根据ABO血型系统的分子机制,人体通过基因调控合成特定的糖链结构:A型血个体的红细胞表面抗原由前体物质H连接一个N-乙酰半乳糖胺残基形成,这一过程由显性基因IA控制。若基因型为IAIA或IAi(隐性基因),则表现为A型血,其血清中天然含有抗B抗体。

这种抗原-抗体的对立关系源于免疫耐受机制。A型血人群在胚胎发育阶段即对自身A抗原产生耐受,但通过接触环境中类似B抗原的微生物或食物成分(如肠道菌群中的多糖结构),体内会自然产生抗B抗体。这种抗体属于IgM类型,具有强效的凝集反应能力,直接决定了A型血在输血中的相容性原则。

二、Rh系统的阴性奥秘

“A-”中的“-”代表Rh血型系统中的D抗原缺失。Rh系统包含52种抗原,其中D抗原的免疫原性最强。当红细胞缺乏D抗原时,即被归类为Rh阴性(如A-)。这种缺失由RHD基因的隐性突变引起,在东亚人群中发生率不足0.3%,远低于白种人的15%。

Rh阴性的临床重要性在母婴溶血中尤为突出。若Rh阴性母亲怀有Rh阳性胎儿,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,刺激母体产生抗D抗体。这些IgG型抗体可穿透胎盘屏障,攻击胎儿红细胞,导致新生儿溶血病。Rh阴性孕妇需在妊娠28周及分娩后72小时内注射抗D免疫球蛋白,阻断抗体生成。

三、亚型系统的精细分层

A型血并非单一类型,其亚型多达20余种。最常见的A1亚型(占80%)与A2亚型(20%)差异显著:A1细胞的抗原密度是A2的5-10倍,且A2型血清中可能含有抗A1抗体。这种差异导致约1%-8%的A2型个体在输注A1型血液时可能发生溶血反应,故临床输血前需进行亚型交叉配型。

更罕见的亚型如A3、Ax等,其抗原表达微弱,易被误判为O型。例如孟买血型(hh基因型)个体虽携带IA基因,但因缺乏H前体物质,无法合成A抗原,常规检测中呈现“伪O型”特征。这类特殊血型的发现,推动着血型鉴定技术从血清学向分子遗传学演进。

四、分布规律与遗传密码

全球A型血分布呈现明显地域差异:欧洲中部A型占比超40%(如奥地利达45%),东亚地区约28%(中国北方达31%),而美洲原住民中不足10%。这种分布与历史上的族群迁徙及自然选择相关——有研究认为,A型血对天花病毒的易感性较低,可能在疫病流行中具有生存优势。

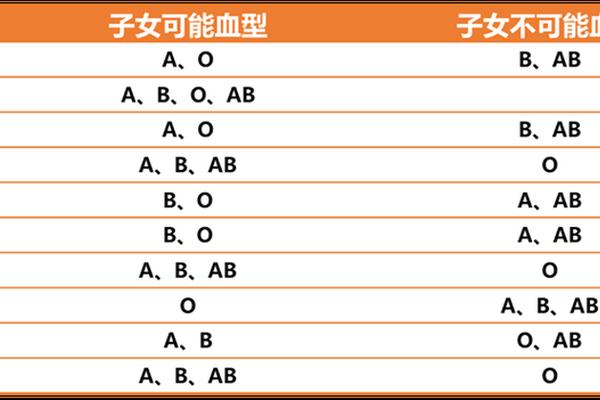

遗传学上,A型血的传递遵循孟德尔定律。父母一方为AA型、另一方为OO型时,子女100%为AO型(表型A);若父母均为AO型,则有25%概率生育OO型子女。值得注意的是,AB型与O型父母不可能生出A型后代,这一规律成为亲子鉴定的重要依据。

五、医学意义的双重维度

流行病学研究揭示,A型血与多种疾病存在关联:感染新冠肺炎后重症风险增加20%、胃癌发病率较O型高18%、静脉血栓形成风险高1.3倍。可能的机制包括A抗原作为病毒受体(如诺如病毒P颗粒特异性结合A抗原)、凝血因子VIII水平升高等。

在输血医学中,A型血作为“受血者”需严格匹配供体:A型患者仅能接受A或O型血液,而A-个体还需确保Rh阴性。尽管O型曾被称为“万能供血者”,但其血浆中的抗A抗体仍可能引发轻微溶血,故现代医学主张同型输血。

总结与展望

A型血的分型体系融合了抗原生化特性、基因调控网络及免疫反应规律,而A-血型的特殊性凸显了Rh系统在输血安全中的核心地位。随着单细胞测序技术的发展,未来可能揭示更多亚型的分子特征;基因编辑技术的突破,或为稀有血型(如A-)的人工合成提供新思路。建议加强全民血型科普教育,完善稀有血型库建设,并通过多组学研究深入探索血型与疾病的分子关联,为精准医疗提供新靶点。