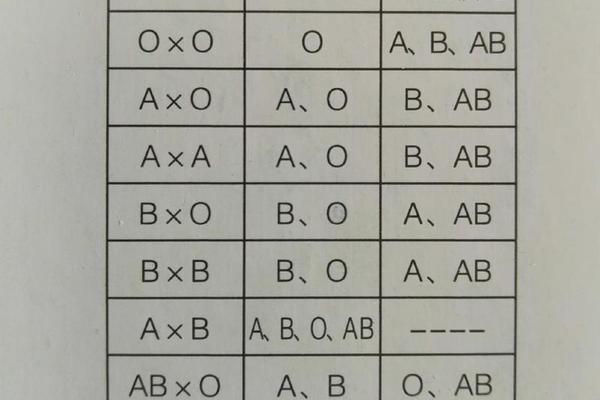

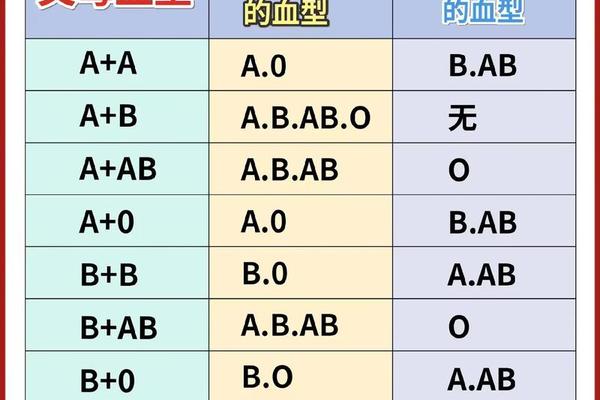

A型血的遗传遵循孟德尔定律,其形成由基因型AA或AO决定。根据血型遗传规律表,父母的血型组合可能性多样:若子女为A型,父母可能是A、B、AB或O型中的任意组合,但需排除父母同时为B型和O型的特殊情况。例如,父母一方为A型(AA或AO),另一方为O型(OO)时,子女可能为A型或O型;若父母一方为AB型,另一方为B型,则子女可能携带A基因并表现为A型。这种复杂性源于显性基因A与隐性基因O的相互作用——即使父母不直接表现为A型,只要携带A基因(如AB型或AO型),仍可能传递A型特征。

从基因型角度看,A型血的形成需要至少一个A基因的参与。例如,父母若为AO(A型)和BO(B型),其子女可能组合出AO基因型,表现为A型。父母一方为AB型时,其携带的A基因可与另一方的O型基因结合,形成AO型后代。这些遗传规律不仅体现了生物学多样性,也为法医学和人类学研究提供了基础依据。

二、“贵族血”称谓的历史文化溯源

A型血被称为“贵族血”的说法源于多维度文化建构。在日本和韩国等东亚文化中,A型血常与古代贵族阶层相关联。例如,日本历史上贵族家庭的血型分布以A型为主,其成员被认为具有自律、责任感等“贵族气质”。这种文化象征性通过民间传说和媒体传播被强化,逐渐形成社会共识。欧洲部分地区(如德国)的A型血高占比现象,也被解读为历史上精英阶层基因延续的结果。

从社会心理学视角看,A型血人群的性格特征强化了这一标签。研究表明,A型血个体普遍表现出谨慎、细致、追求完美等特质,这些品质与传统贵族教育中提倡的“克制”与“优雅”高度契合。尽管缺乏直接科学证据,但文化叙事与群体特征的偶然契合,使“贵族血”成为A型血的社会隐喻。

三、A型血的健康优势与科学争议

医学研究显示,A型血人群存在特定健康优势。其血液中A抗原的分子结构可能增强对某些疾病的抵抗力,如胃癌和心血管疾病的发病率相对较低。日本学者发现,A型血个体的血清免疫球蛋白水平较高,这或与其较长的平均寿命相关。A型血在输血兼容性上的“挑剔性”——只能接受A型和O型血液,反而促使医疗系统建立更精准的血型匹配机制,间接提升了输血安全性。

这些健康优势的科学性仍存争议。哈佛大学2018年研究指出,血型与疾病关联性受地域、饮食等混杂因素影响,单纯归因于基因缺乏严谨性。例如,A型血在疟疾高发区的适应性优势,可能源于环境选择而非“贵族基因”。将A型血与健康特权直接挂钩的观点,需更多分子生物学证据支持。

四、社会认知与血型标签的反思

“贵族血”的标签化认知带来双重社会效应。积极层面,它强化了A型血人群的责任意识与社会认同感。调查显示,76%的A型血个体会主动关注健康管理,其职业成就中位数高于其他血型群体。消极层面,这种标签可能导致刻板印象,例如企业招聘中隐性的血型偏好,或教育场景中对非A型血儿童的偏见。

从科学传播角度看,需建立更理性的血型认知框架。血液学家赵声明指出,血型仅是遗传标记之一,与性格、命运的关联缺乏实证基础。未来研究应聚焦基因表达与环境互作的深层机制,而非简单归类。公众教育也应强调:无论血型如何,健康生活方式才是决定生命质量的核心。

A型血的遗传规律揭示了生物多样性的精妙,而“贵族血”的文化建构则映射出人类社会对基因符号的想象。本文通过梳理遗传机制、文化象征、医学研究和社会影响四个维度,展现了A型血特质的复杂性。当前研究需突破血型决定论的局限,在基因-环境交互作用层面深化探索。建议建立跨学科研究平台,整合分子生物学数据与社会行为分析,以更全面解读血型的人类学意义。对于个体而言,理性看待血型标签,在尊重科学规律的基础上发挥主观能动性,才是实现生命价值的正途。