在生物学与人类遗传学的奇妙世界中,血型不仅是血液分类的标签,更是基因密码的微观呈现。当一对亲姐妹分别拥有A型与B型血时,这种看似寻常的差异背后,实则潜藏着遗传规律、免疫特性乃至社会文化认知的复杂交织。这种血缘纽带下血型的分野,既体现了生命多样性的本质,也引发了对基因表达、性格特质与健康关联的深层思考。

遗传机制与基因组合

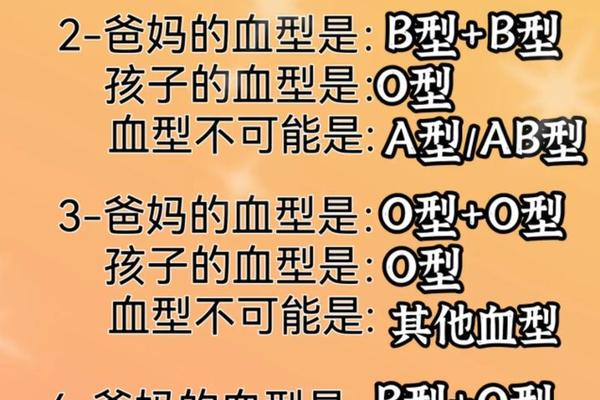

ABO血型系统由A、B、O三种等位基因的显隐性关系决定。父母若分别为A型(基因型AA或AO)与B型(基因型BB或BO),其子女可能携带的基因组合将呈现多样化特征。例如,当父亲为AO型而母亲为BO型时,子女可能获得A、B、O三种基因的随机组合,形成AA、AB、AO、BO、BB、OO六种潜在基因型,其中A型血(AA/AO)与B型血(BB/BO)的共存概率可达25%。

这种遗传多样性源于生殖细胞减数分裂时染色体的随机分配。姐妹中A型血者的红细胞表面携带A抗原,B型血者则携带B抗原,二者的血清中分别含有抗B与抗A抗体。这种抗原-抗体的互补性排斥关系,在输血医学中形成严格配型规则,但在自然遗传中却成为基因自由重组的见证。值得注意的是,若父母一方为AB型血,子女将无法出现O型血,此时姐妹血型差异更可能源于显性基因的独立表达。

免疫特性与健康关联

近年研究显示,血型与疾病易感性存在统计学关联。A型血人群因携带A抗原,其血小板表面糖蛋白受体更易与特定病原体结合,导致冠心病发病率较O型血者高出5%-23%。而B型血者血清中的抗A抗体,可能通过中和某些病毒表面蛋白,降低呼吸道感染的严重程度。这种免疫特性的分异,使得A型与B型姐妹在面对相同环境时可能呈现不同的生理反应。

分子生物学研究进一步揭示,ABO基因位点与炎症因子IL-6的调控区域存在重叠,暗示血型可能通过表观遗传机制影响免疫应答强度。例如,A型血个体的IL-6基线水平较高,在遭遇感染时更易触发过度炎症反应;而B型血者则表现出更强的NK细胞活性,这种差异在新冠肺炎等传染病的临床转归中已观察到相关性。

性格认知与社会建构

尽管缺乏严谨科学证据,血型性格论在东亚社会形成独特的文化现象。日本学者古川竹二提出的"血液型人间学"认为,A型血者具有敏感谨慎的特质,B型血者则偏向自由奔放。这种认知投射到亲姐妹关系中,可能被解读为"姐姐A型负责持重,妹妹B型活泼开朗"的叙事模板,实则混淆了生物学特征与社会角色期待的本质差异。

社会心理学实验表明,血型性格标签会引发"自我实现预言"效应。当A型血个体被反复告知应具备完美主义倾向时,其行为模式会无意识地向该特征靠拢,这种心理暗示在家庭教育场景中尤为显著。而B型血者若长期接收"特立独行"的评价,可能强化其非从众行为,形成血型与性格的虚假因果链。

特殊案例与科学反思

在极少数情况下,血型遗传可能突破常规规律。孟买型血个体因H基因突变无法合成ABO抗原前体,表现为伪O型血却携带隐性A或B基因,这类人群若与AB型配偶结合,可能诞生表型与遗传规律不符的后代。亚型变异(如A2亚型)会导致抗原表达量差异,常规检测中可能将AB型误判为B型,这类技术局限提示临床血型鉴定需结合分子诊断技术。

针对血型决定论的反思,近年来兴起的全基因组关联研究(GWAS)主张从多基因协同作用视角理解复杂性状。2023年剑桥大学团队发现,ABO基因与16p11.2染色体区域的性格相关SNP存在弱相关性,但这种关联度不足以为血型性格论提供支撑。这提示我们,生命现象的解释需建立在分子机制与群体数据的双重验证之上。

亲姐妹间的血型差异,本质上是孟德尔遗传定律在微观世界的生动演绎。从红细胞抗原的化学结构到基因位点的表观调控,从免疫应答的生物学基础到社会认知的心理建构,这种差异既彰显着生命科学的精确性,也映射着人类解读自然规律的局限性。未来研究需通过大规模队列追踪揭示血型与健康的深层关联,同时借助单细胞测序技术解析ABO基因的时空表达模式。唯有摒弃简单归因的思维定式,才能在遗传多样性与个体独特性之间建立真正的科学认知桥梁。