人类血型系统的复杂性远超日常认知中的ABO分类。以A型血为例,其内部存在更精细的亚型划分,如A+(A型Rh阳性)与A-(A型Rh阴性)。这一分类源于红细胞表面抗原的差异:A型血的红细胞携带A抗原,而Rh血型系统则通过是否存在D抗原来区分阳性与阴性。

抗原的本质是糖蛋白或糖链结构,其遗传特性由基因决定。ABO血型系统的A抗原由H抗原进一步修饰形成,而Rh血型系统中的D抗原则是决定Rh阳性的关键。若红细胞表面同时携带A抗原和D抗原,则为A+型;若仅有A抗原而无D抗原,则属于A-型。这种分子层面的差异不仅影响输血安全,还与疾病风险、妊娠并发症等医学问题密切相关。

值得注意的是,A型血内部还存在A1和A2亚型,其区别在于A抗原的表达强度与结构差异。例如,A1型红细胞表面A抗原数量更多,且具有独特的A1抗原。这些亚型的存在提示,血型系统的复杂性可能尚未被完全揭示。

二、A+与A-的临床意义差异

Rh血型对临床输血的影响极为关键。由于Rh阴性血(如A-)在人群中仅占约1%,被称为“熊猫血”,其输血需严格匹配同型血液,否则可能引发溶血反应。相比之下,A+作为Rh阳性血型,输血兼容性更广,但同样需遵循ABO血型匹配原则。

在妊娠医学中,Rh阴性母亲的免疫风险尤为突出。若胎儿遗传父亲Rh阳性血型,母体可能产生抗D抗体,导致新生儿溶血病。这种情况在第二胎中风险更高,需通过产前抗体筛查与免疫干预预防。而Rh阳性血型者则无需担忧此类问题,凸显了Rh分型在优生学中的价值。

近年来分子生物学技术的进步,如荧光PCR与二代测序(NGS),显著提升了Rh分型检测的精准度。无锡血站通过基因分型技术已成功鉴定出多例弱D血型与ABO亚型,为临床安全输血提供了新保障。

三、社会认知与科学真相的碰撞

公众对血型的认知常被非科学理论误导。例如,某些观点将A型血与性格特质关联,认为A型血者“严谨但保守”。然而研究表明,性格形成受遗传、环境等多因素影响,血型基因仅占极小权重,且相关研究结果往往自相矛盾。日本学者古川竹二于1927年提出的血型性格说,实则为殖民统治服务的伪科学工具,后被心理学实验证伪。

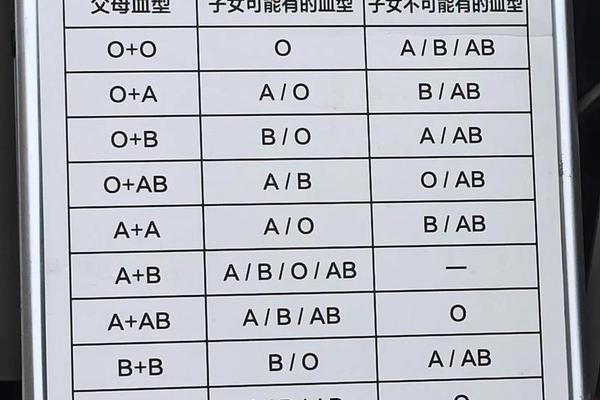

在亲子鉴定领域,“滴血认亲”的民间方法更显荒谬。血液凝集仅反映ABO血型是否相同,而全球约40%人口共享四种ABO血型,无法作为亲缘关系证据。现代DNA检测技术才是科学鉴定的金标准。这些误区提示,血型科普需结合分子生物学进展,强化公众对科学分类的理解。

四、未来研究与技术突破方向

血型研究正迈向更深层的分子机制探索。国际输血协会最新批准的MAL(047)与ATP11C(046)血型系统,均通过全外显子组测序与蛋白质组学技术发现,揭示了红细胞膜蛋白功能与疾病的新关联。例如,MAL系统解析了AnWj抗原的分子基础,为罕见溶血病例提供了诊断依据。

人工智能与机器学习的引入,或将革新血型鉴定模式。通过分析基因序列与临床数据,可预测个体对特定疾病的易感性。例如,某些血型抗原与癌症转移、心血管疾病存在统计学关联。干细胞技术有望实现人造通用血型红细胞,缓解Rh阴性血紧缺问题。

A型血中A+与A-的划分,体现了血型系统在分子生物学与临床医学中的双重价值。从抗原差异到输血安全,从遗传规律到技术革新,这一领域的研究不断刷新人类对生命奥秘的认知。未来,随着基因编辑与人工智能的发展,血型分类或将突破现有框架,为精准医疗开辟新路径。公众需以科学视角理解血型差异,既避免陷入伪科学陷阱,又充分认识其在健康管理中的实际意义。建议加强血型知识的科普教育,同时支持分子检测技术的临床转化,让血型研究真正服务于人类健康。