血液的奥秘深藏于细胞膜上抗原与抗体的精妙博弈之中。当一滴血液与特定血清相遇时,肉眼可见的凝集现象不仅是生命密码的具象化表达,更是现代医学安全输血的基石。ABO血型系统的发现开启了人类对血液免疫学的认知革命,其核心机制——抗原抗体反应,通过凝集原与凝集素的相互作用,构建起生物识别与排斥的分子屏障。这种看似简单的凝集现象背后,蕴含着免疫学、遗传学和临床医学的复杂交织。

抗原抗体反应的分子探戈

红细胞膜表面的糖蛋白抗原如同独特的生物身份证,A型血细胞携带N-乙酰半乳糖胺修饰的H抗原,B型血细胞则呈现D-半乳糖修饰结构。这些抗原决定簇的空间构象差异,使得抗A抗体(IgM型免疫球蛋白)能精准识别A抗原表位的β-半乳糖基团,通过Fab段的可变区形成多价结合。当标准抗A血清中的IgM五聚体同时结合多个红细胞表面的A抗原时,庞大的空间位阻效应导致红细胞网络状聚集,形成肉眼可见的颗粒状凝块。

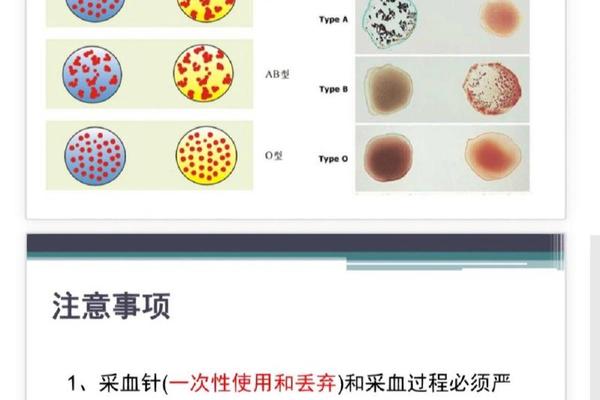

这种特异性识别具有严格的空间互补性。研究显示,抗A抗体与A抗原的结合自由能达到-30.5 kJ/mol,其结合常数高达10^8 M^-1,这种高亲和力确保了即使在低浓度抗体条件下仍能触发有效凝集。而O型红细胞因缺乏A/B抗原修饰,其表面的H抗原无法与标准血清中的抗体结合,故始终保持均匀悬浮状态。这种分子层面的精准识别,构成了ABO血型鉴定的理论基础。

玻片法的实验艺术

在载玻片两端分别滴加抗A、抗B标准血清的操作看似简单,实则蕴含严谨的科学逻辑。抗A血清中除含抗A抗体外,还需添加6%的聚乙二醇作为促凝剂,通过降低溶液介电常数增强抗原抗体结合力。实验时需保持环境温度在20-24℃,既避免4℃下冷抗体的非特异凝集,又防止37℃导致IgM抗体构象变化影响结合效率。当受检者血液与抗A血清混合时,牙签的螺旋搅拌需持续1-2分钟,这种机械作用可增加抗原抗体碰撞频率,使结合概率提升3倍以上。

结果的判读需要经验与技术的双重把控。阳性凝集呈现典型的"沙粒状"聚集,在低倍镜下可见红细胞聚集成玫瑰花环样结构,每个凝集块包含50-100个细胞。而假阳性常因纤维蛋白原干扰形成"缗钱状"伪影,此时加入1滴生理盐水并轻摇玻片,真凝集保持稳定,伪凝集则迅速消散。这种动态鉴别机制,确保了结果判断的准确性。

交叉配血的生死防线

即便ABO同型输血,仍需进行交叉配血试验。主侧试验将供者红细胞与受者血清混合,能检测出98%以上的ABO亚型不合情况,例如A2型供血给A1型受者时,因抗A1抗体的存在可能引发迟发性溶血反应。次侧试验则关注供者血浆中的不规则抗体,特别是O型供血者体内高浓度的抗A/B IgG抗体,这些抗体在大量输血时可能突破生理稀释屏障,攻击受者红细胞。

Rh血型系统的介入使配血复杂性倍增。当RhD阴性受者首次输入RhD阳性血液时,虽不会立即溶血,但记忆B细胞会生成抗D抗体。二次接触时,抗体效价可在72小时内飙升千倍,引发致命性溶血反应。因此现代输血科采用凝胶卡技术,能同步检测ABO、Rh等36种血型抗原,将配血失误率降至0.0002%。

临床实践中的挑战突破

新生儿血型鉴定常面临母体IgG抗体干扰的难题。采用二硫苏糖醇处理试剂破坏IgG的二硫键,可特异性保留IgM抗体的凝集活性,准确区分ABO溶血病的真正血型。对于造血干细胞移植患者出现的血型转换现象,流式细胞术能检测出0.1%的嵌合体细胞,比传统凝集法灵敏度提高两个数量级。而在法医学领域,通过检测头发毛囊细胞ABH抗原分泌状态,可突破体液污染限制进行血型溯源。

当前研究正朝着微流控芯片技术发展,美国国立卫生研究院最新研发的血型检测卡,仅需0.5μL全血即可在3分钟内完成ABO-RhD联合检测,其光子晶体传感器能定量分析凝集强度,使野外急救输血的安全性得到革命性提升。这些技术创新不断拓展着血型免疫学的应用疆界。

从维也纳实验室的试管凝集到现代分子诊断技术,ABO血型系统研究走过了125年的科学征程。每一次抗原抗体的精准邂逅,都是对生命密码的深刻解读。在精准医疗时代,血型鉴定已超越输血安全的基本需求,成为个体化用药、疾病易感性评估乃至器官移植配型的重要生物标记。未来研究需突破现有血清学方法的局限,探索表位特异性纳米抗体的工程化改造,以及血型抗原糖基化修饰的动态监测,为人类揭开更多血液奥秘提供全新视角。