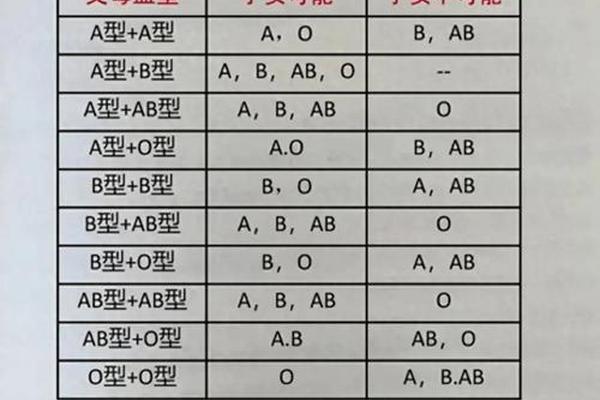

人类的ABO血型系统由第9号染色体上的A、B、O三个等位基因决定。A和B为显性基因,O为隐性基因。当父母一方为A型血(基因型为AA或AO),另一方为O型血(基因型为OO)时,子代的血型取决于显性与隐性基因的组合规律。

从遗传学角度分析,若A型血父亲携带纯合基因型(AA),则只能传递A基因给子代,母亲O型血仅能传递O基因。孩子基因型为AO,表现为A型血。若父亲为杂合A型(AO),则可能传递A或O基因,与母亲的O基因组合后,子代基因型可能为AO(A型血)或OO(O型血),概率各占50%。这种显隐性规律是血型遗传的核心机制,也是临床判断亲子关系的重要依据之一。

值得注意的是,血型基因的表达具有稳定性,但极少数情况下可能因基因突变或造血干细胞移植而改变。例如,接受移植的患者血型可能转为供体血型,但这属于医学干预下的特殊现象。

新生儿溶血风险与预防

当母亲为O型血、父亲为A型血时,若胎儿遗传父亲的A抗原,母婴血型不合可能引发ABO溶血反应。O型血母亲体内天然存在抗A抗体,这些抗体通过胎盘进入胎儿循环系统,攻击胎儿的A型红细胞,导致红细胞破裂。

临床数据显示,ABO溶血的发生率约为15%-20%,但症状通常较轻,表现为新生儿黄疸或贫血,严重者需光疗或输血干预。与Rh溶血不同,ABO溶血可发生于第一胎,因母亲孕前已通过环境接触(如食物或细菌)产生抗A抗体。孕期抗体效价检测是预防的关键,若效价≥1:64,需密切监测胎儿状况,必要时采取宫内输血等治疗。

值得注意的是,若胎儿血型为O型(遗传母亲的O基因),则完全规避溶血风险。血型不合夫妇不必过度焦虑,现代医学已能有效管理此类情况。

血型与亲子鉴定的科学认知

血型遗传规律常被用于初步判断亲子关系,但其局限性不容忽视。例如,A型与O型父母可能生出A型或O型子女,但若孩子表现为B型或AB型,则可直接排除生物学亲缘关系。血型一致并不能作为亲子关系的绝对证据,需结合DNA检测等更精准的手段。

历史上曾出现因罕见血型导致的误判案例,如“孟买血型”个体因缺乏H抗原,即使携带A或B基因仍表现为O型特征。此类特殊血型的存在提示,单纯依赖ABO系统进行亲子推断可能存在盲区。司法实践中血型仅作为辅助证据,需与STR基因分型等现代技术结合使用。

血型对健康与性格的潜在影响

研究表明,血型可能与某些疾病易感性相关。例如,A型血人群胃癌发病率较其他血型高38%,而O型血个体患心血管疾病和老年痴呆的风险较低。这种关联源于ABO抗原在消化道上皮细胞和神经组织的表达差异。尽管机制尚未完全阐明,但血型可作为个性化健康管理的参考指标之一。

在性格特征方面,传统观点认为A型血个体严谨自律,O型血人群更具冒险精神。这类结论多源自文化建构而非严谨科学研究。现代心理学强调,性格由遗传、环境等多因素共同塑造,血型的影响微乎其微。理性看待血型与性格的关系,有助于避免认知偏见和社会歧视。

父母血型为A型与O型的组合,其子女血型遵循显隐性遗传规律,可能为A型或O型。这一生物学现象既关联新生儿健康管理,也涉及社会认知中的亲子关系判定。随着基因检测技术的发展,血型研究正从表型观察走向分子机制探索,未来或可揭示ABO抗原在免疫调节、肿瘤发生等领域的深层作用。

建议血型不合夫妇孕前接受遗传咨询,孕期规范进行抗体筛查。公众需建立科学认知,既不过度解读血型与健康的关联,也不忽视其医学价值。在生命科学日新月异的今天,正确理解血型遗传规律,既是尊重生物多样性的体现,也是推动精准医疗发展的基石。