人类血型遗传的奥秘往往隐藏在看似简单的基因组合背后。当父母血型为AB型与O型,或A型与AB型时,子女的血型不仅涉及基础遗传规律,更可能因基因突变或特殊亚型的存在打破常规认知。这种生物学现象不仅关乎家庭关系的确立,更与临床医学、基因研究等领域密切相关。

遗传规律的基础知识

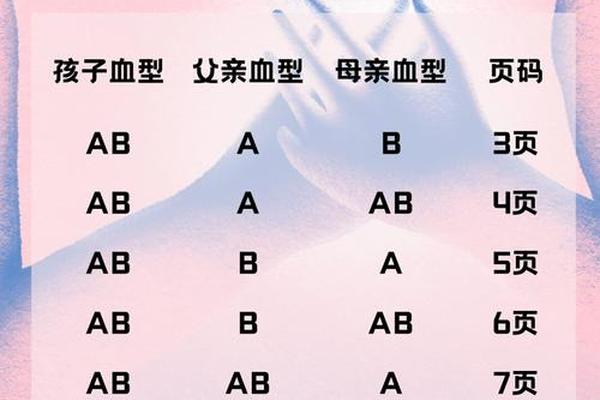

ABO血型系统的核心在于基因座上的三个等位基因:显性基因A、B与隐性基因O。常规遗传中,AB型个体的基因型为AB,O型为OO。当AB型与O型结合时,子女只能从AB型父母获得A或B基因,从O型父母获得O基因,因此理论上仅能形成AO(A型)或BO(B型)两种基因型。这种遗传模式遵循孟德尔定律,通过血清学检测可预测90%以上的血型组合。

对于A型与AB型父母,基因型组合更为复杂。A型个体的基因可能是AA或AO,而AB型固定为AB。若A型为AA基因型,子女将继承A或B基因,形成AA(A型)或AB(AB型);若A型为AO基因型,则可能出现AA、AO(均表现为A型)、AB或BO(表现为B型)四种组合。这种多样性使得A型与AB型父母的子女可能呈现A、B或AB型三种血型,但永远不会出现O型。

打破常规的特殊案例

临床实践中偶见突破常规遗传的现象,最具代表性的是孟买血型和cisAB型。孟买血型因H抗原缺失导致,这类个体即便携带A/B基因也无法表达相应抗原,常规检测呈现O型特征。如网页6描述的案例,当父母携带隐性h基因时,子女可能因遗传h基因导致H抗原缺失,表面呈现O型血,但实际基因型可能包含A/B基因。

cisAB型则是ABO系统中的罕见突变,其A和B基因位于同一条染色体上。这种特殊基因型使得AB型父母与O型配偶可能生育出AB型子女。例如2021年报道的案例中,父亲为cisAB型,母亲为O型,子女通过遗传单条染色体上的AB基因组合,最终呈现AB型血型。分子生物学检测显示,此类个体的B抗原表达强度仅为正常值的10%-20%,血清中仍可能携带抗B抗体。

医学实践中的关键应用

在临床输血领域,血型遗传知识直接影响治疗方案制定。常规AB型受血者虽被称为"万能受血者",但cisAB型患者输入普通AB型血液可能引发溶血反应。韩国输血指南建议对此类特殊血型采用O型红细胞与AB型血浆组合输注,通过抗原规避策略确保安全。近年我国建立的稀有血型库已收录超过200例cisAB型数据,为精准输血提供保障。

亲子鉴定中的血型应用更具双重性。常规遗传规律可排除部分亲子关系,如O型母亲与AB型父亲不可能生育O型子女。但孟买血型等特殊案例提示,单纯依赖血型判定可能造成误判。2018年国际血型协会建议,涉及亲子争议时应结合DNA测序,将STR分型与SNP检测结合,使鉴定准确率提升至99.9999%。

基因研究的未来方向

新一代测序技术正推动血型遗传研究进入新阶段。全基因组关联研究(GWAS)已发现ABO基因区域与冠状动脉疾病、深静脉血栓等疾病的关联性。例如A型血人群的血管性血友病因子(vWF)水平较O型高20%,这解释了A型血血栓风险增加的现象。针对cisAB型的蛋白质组学分析显示,其糖基转移酶活性较常规AB型降低40%,这可能成为新型抗凝药物研发的突破口。

群体遗传学研究揭示了血型分布与人类迁徙的密切关联。通过分析全球10万例血型数据,科学家发现cisAB型在东亚人群中的发生率(0.003%)是欧洲人群的30倍,这种差异可能与古代丝绸之路上的族群融合相关。结合考古发现的古DNA样本,血型基因正在重构人类文明传播的基因图谱。

血型遗传的复杂性远超表面认知,从基础遗传规律到特殊基因突变,每个发现都在改写医学教科书。随着CRISPR基因编辑技术的成熟,未来或可实现血型的人工修饰,这对解决稀有血型短缺具有革命性意义。建议建立全球血型基因数据库,加强临床医生遗传学培训,同时开展公众科普消除血型认知误区。在生命科学飞速发展的今天,解码血型奥秘将继续为人类健康提供关键钥匙。