人类对血型的探索始于20世纪初,奥地利科学家卡尔·兰德施泰纳发现的ABO血型系统不仅改写了输血医学史,更激发了关于血型与健康关系的持久讨论。从临床输血到疾病易感性,从遗传特征到生存优势,血型如同生命的密码,蕴含着复杂的生物学意义。在ABO血型系统中,O型常被称为“万能供血者”,AB型则因罕见性备受关注,而关于“最佳血型”的争议始终存在。本文将从健康关联性、输血适应性、稀有性价值三个维度,结合最新研究数据,揭开血型优劣之谜。

健康风险与保护作用

不同血型与特定疾病的关联性已得到多项研究证实。美国马里兰大学2024年对60万人群的荟萃分析显示,A型血人群早发性中风风险较其他血型升高18%,这可能与A型血携带更高的总胆固醇和低密度脂蛋白水平相关。而上海交通大学长达25年的追踪研究揭示,B型血在消化道肿瘤预防中表现突出,其胃癌风险比A型降低25%。O型血则展现出双重特性:其冠心病风险最低,但幽门螺杆菌感染率偏高,这可能与O型抗原缺乏对某些病原体的识别屏障有关。

AB型血的健康图谱更为复杂。2021年《循环》杂志指出,AB型人群发生静脉血栓的风险是O型的1.92倍,这与其血浆中凝血因子Ⅷ水平偏高密切相关。但矛盾的是,日本学者发现AB型癌风险较O型降低17%。这些看似矛盾的结论提示,血型与疾病的关系并非简单的线性因果,而是基因-环境交互作用的产物。

输血医学中的价值序列

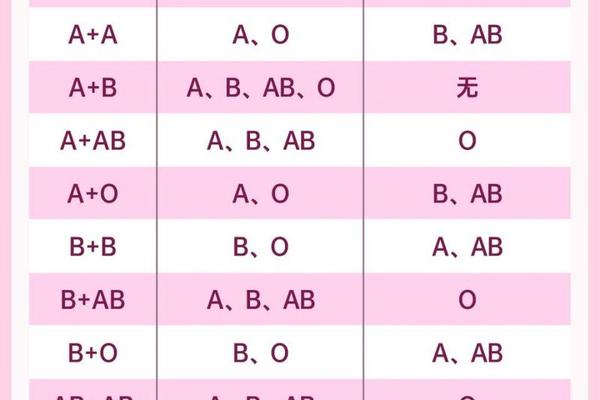

在临床输血领域,血型价值呈现明确梯度。O型Rh阴性作为“黄金血型”,因其红细胞缺乏A/B抗原和RhD抗原,可紧急输注给任何血型患者。统计显示,我国汉族Rh阴性比例仅0.3%-0.4%,其中AB型Rh阴性更是罕见,占比不足0.1%。相比之下,O型Rh阳性占据我国人群41%的比例,其“万能供血者”地位源于抗原缺失带来的兼容优势,但需注意大量输血时仍可能引发抗体反应。

AB型在受血端具有独特优势,其血清中不含抗A/B抗体,理论上可接受所有血型输血。但这种“万能受血者”特性在实践中的运用受到严格限制——2023年我国输血指南强调,除紧急情况外仍需坚持同型输血原则。稀有血型库的建设因此成为医疗重点,如成都血液中心建立的稀有血型冰冻红细胞库,已成功挽救多例Rh阴性产妇大出血病例。

稀有性的生物学意义

血型稀有程度受地域和遗传双重影响。AB型Rh阴性在全球占比仅0.06%,而孟买型(hh血型)更为罕见,全球登记案例不足百例。这种稀有性既是进化选择的产物,也带来特殊临床挑战。研究发现,AB型人群的IL-6炎症因子水平较高,这可能解释其血栓风险,但也赋予其对某些病原体的更强免疫应答。而Rh阴性孕妇面临的胎儿溶血风险,催生了抗D免疫球蛋白的临床应用,成为血型研究转化为临床实践的成功范例。

稀有血型的保存技术正在突破时空限制。深低温冷冻技术可使红细胞保存10年以上,基因编辑技术则尝试在体外诱导多能干细胞分化为特定血型红细胞。2024年我国启动的“万人稀有血型图谱计划”,旨在建立更精准的血型数据库,这对提高输血安全性和器官移植成功率具有重要意义。

超越优劣的生存智慧

血型优劣的本质是生物多样性的体现。O型在心血管保护方面的优势,A型在消化酶活性上的特性,B型较强的环境适应力,AB型独特的免疫调节机制,共同构成了人类适应复杂环境的遗传策略。当前研究提示,血型对健康的影响权重约15%,远低于生活方式(60%)。对于个体而言,了解血型特征应成为健康管理的参考而非束缚——A型血者注重血脂监测,O型血者防范消化系统疾病,Rh阴性人群主动参与血库共建,才是科学应对之道。未来研究需深入探索血型抗原的免疫调控机制,开发个性化预防策略,让每个血型都能绽放独特的生命之光。