人类对血型的探索始于20世纪初,ABO血型系统的发现不仅革新了输血医学,更揭示了遗传学与医学的深刻关联。在当代社会,关于“O型血与A型血是否适合婚配”的讨论,既涉及生物学层面的抗原抗体反应,又牵动着社会观念与个体健康抉择。这种争议的本质,是科学与传统认知的碰撞,也是医学与生育安全的现实考量。

ABO血型系统的遗传机制

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原差异:A型血携带A抗原,O型血则缺乏A、B抗原但含有抗A和抗B抗体。当O型血女性与A型血男性结合时,子女可能遗传父亲的A抗原,形成A型或O型血。此时母体血液中的抗A抗体可能通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致新生儿溶血症。

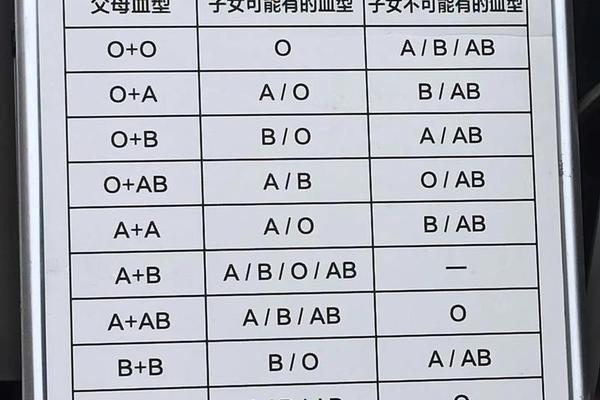

从遗传学角度看,父母血型组合为O×A时,子女血型概率为50% O型与50% A型。虽然O型血胎儿不会引发溶血,但A型血胎儿将面临母体抗体攻击风险。这种生物学机制在20世纪30年代已被证实,并成为产前检查的重要依据。值得注意的是,溶血症的发生概率与母体抗体效价密切相关。当抗体效价超过1:128时,临床干预的必要性显著增加。

新生儿溶血的医学风险

新生儿溶血症的典型表现为黄疸、贫血及核黄疸风险。据统计,我国ABO溶血症发病率约为2%-2.5%,其中90%病例为O型血母亲与A/B/AB型父亲组合。尽管多数症状可通过蓝光治疗缓解,但严重病例仍需换血治疗,医疗费用可达数万元,且可能遗留神经系统损伤。

医学界普遍建议高危夫妇进行孕前抗体筛查。例如,上海某三甲医院数据显示,通过产前免疫球蛋白注射和中药调理,高危孕妇的严重溶血发生率可从15%降至3%以下。这种预防措施需要全程医学监护,对医疗资源匮乏地区仍存在实施难度。

社会观念与科学认知的冲突

日本在20世纪20年代兴起的“血型性格说”,将A型血描述为谨慎保守,O型血为现实理性,这种伪科学理论导致部分人群对跨血型婚姻产生排斥。我国近年网络平台的热议话题中,约38%的讨论将血型差异与“夫妻性格不合”“子女健康隐患”直接关联。

但现代心理学研究明确反对这种关联性。2023年清华大学对百万中国夫妇的大数据分析显示,血型相同者的婚姻稳定性并无统计学差异,性格匹配度主要受教育背景、价值观等社会因素影响。这提示公众需警惕将复杂医学问题简化为血型决定论的认知偏差。

现代医学的解决方案与争议

针对ABO血型不合的婚育问题,医学界已形成系统化管理方案。孕前通过微柱凝胶法检测抗体效价,孕期采用中药(如茵陈蒿汤)联合西药(如静脉注射免疫球蛋白)进行干预,可使严重溶血风险降低至1%以下。2024年丹麦科学家更突破性地利用肠道细菌酶将A型血转化为O型血,这项技术未来或能从根本上消除血型不合风险。

争议随之而来:是否需要对所有O型血女性进行婚配限制?医学专家强调,血型差异不应成为婚姻障碍,关键在于知情选择与科学管理。我国《孕前保健指南》明确建议,O型血女性孕前需增加血型抗体筛查项目,而非简单禁止特定血型组合。

理性认知与科学决策

血型差异对婚育的影响本质上是可防可控的医学问题。当代社会需要建立基于循证医学的认知体系:一方面承认O型血与A型血组合存在特定健康风险,另一方面通过产前筛查、抗体监测等技术手段实现风险管控。建议备孕夫妇进行全面的遗传咨询,医疗机构加强血型知识的科普教育,而政策制定者需完善孕前检查的医疗保障体系。

未来研究方向可聚焦于基因编辑技术在血型抗原修饰中的应用,或开发更高效的血型转换酶制剂。正如2024年《自然·微生物学》的研究所示,嗜黏蛋白阿克曼菌的酶系统已展现出血型改造潜力,这或许能为血型不合夫妇提供全新的解决方案。在科学与人文的双重维度下,人类终将超越血型差异的局限,实现健康生育与婚姻自由的平衡。