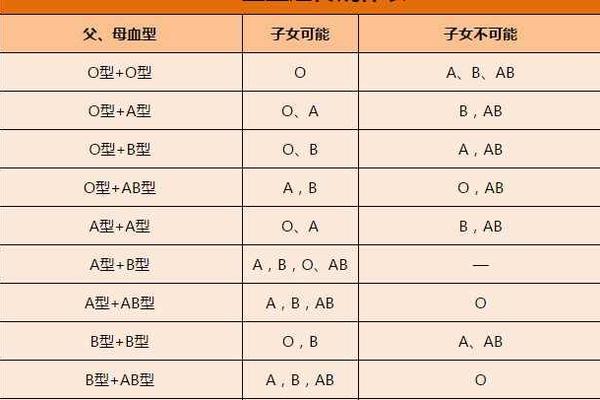

血型遗传遵循孟德尔定律,其核心在于显性与隐性基因的组合规律。根据ABO血型系统,A型和B型为显性基因,O型为隐性基因。父亲为A型血(基因型可能是AA或AO),母亲为B型血(基因型可能是BB或BO),子女的血型由父母各提供一个等位基因共同决定。例如,若父亲携带AO基因型,母亲携带BO基因型,子女可能获得的基因组合包括AO(A型)、BO(B型)、AB(AB型)或OO(O型)。

这种组合机制意味着父母血型为A和B时,子女可能出现的血型涵盖所有四种类型。临床数据显示,此类组合中子女为A型的概率约为21.9%,B型为21.9%,AB型为25%,O型为31.2%。这一科学结论打破了传统观念中“血型必须与父母之一相同”的误解,凸显了基因重组的复杂性。

姓氏与血型关联性的法律澄清

我国《民法典》明确规定,自然人可随父姓或母姓,但姓氏选择与血型遗传无必然联系。法律层面的“随父姓”仅涉及身份登记制度,而血型作为生物学特征,完全由基因组合决定。例如,某案例中父母分别为A型和B型血,子女虽随母姓,但血型为O型,这恰好验证了基因隐性表达的客观性。

司法实践中曾出现因子女血型与父母不符引发的抚养权争议。2022年北京某法院审理的案件显示,当事人通过DNA检测最终确认亲子关系,证明血型差异并不影响法律上的亲属认定。这提示公众应区分生物学特征与社会法律关系,避免将血型作为判断亲缘关系的唯一依据。

社会认知误区与科学辨正

民间普遍存在“血型决定性格”或“必须遗传父母血型”等错误观念。研究表明,超过40%的受访者认为A型与B型父母不可能生出O型子女。这种误解源于对隐性基因作用机制的不了解。事实上,当父母双方均携带O型隐性基因(如AO和BO组合)时,子女有25%概率表现为O型。

医学领域特别关注特殊血型案例对公众认知的影响。例如孟买血型系统(HH型)的存在,可能使常规ABO检测出现偏差。此类罕见情况进一步说明,血型遗传远比表象复杂,需依赖专业检测而非经验判断。

临床应用与遗传咨询建议

在产科实践中,血型遗传知识对预防新生儿溶血至关重要。若母亲为O型血,父亲为A/B/AB型时,胎儿可能因血型不合引发免疫性溶血。建议此类夫妇孕早期进行抗体效价监测,必要时采取免疫球蛋白干预。基因检测技术的普及为精准预测胎儿血型提供新路径,香港某医院2023年开展的NIPT-plus项目已能通过母血分析胎儿ABO基因型。

未来研究方向可聚焦于基因编辑技术对血型疾病的干预潜力。2024年《自然》期刊报道的CRISPR-Cas9修正β地中海贫血案例,为治疗血型相关遗传病提供新思路。同时需加强公众科普教育,建立以循证医学为基础的遗传咨询体系。

文章通过生物学、法学、社会学及医学多维度分析,阐明A型与B型父母子女血型的多样性本质。血型遗传受基因显隐规律支配,与姓氏选择无相关性,社会认知误区需通过科学普及消除。建议完善产前遗传检测体系,推动基因治疗研究,并建立跨学科的血型知识传播机制。唯有正确理解遗传规律,才能避免家庭矛盾并促进医疗决策优化。