血液的流动承载着生命的延续,而情感的契合则编织着心灵的共鸣。在ABO血型系统的框架下,A型血作为人群中占比最高的类型(约38%),其输血安全与婚恋适配始终备受关注。从医学视角看,血型兼容性遵循着严谨的抗原-抗体反应规律;从社会学维度观察,不同血型间的性格互动又折射出复杂的人际关系模式。这种科学与人文的交织,为理解A型血的生理特征与情感需求提供了独特视角。

输血安全:生命线的精准匹配

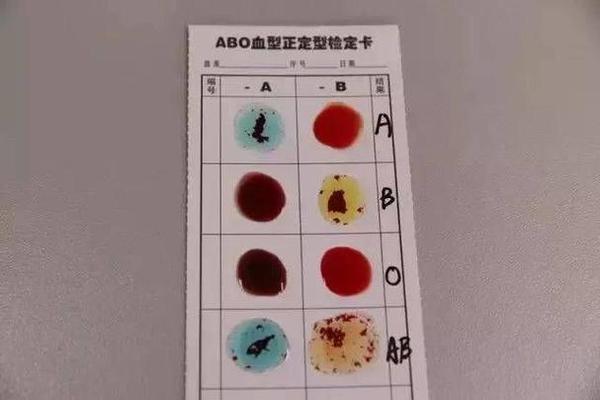

在ABO血型系统中,A型血的红细胞表面携带A抗原,血浆中则存在抗B抗体。这决定了其可接受的供血范围:仅有A型与O型血液符合安全标准。O型血因缺乏A、B抗原被称为“万能供血者”,但其血浆中的抗A、抗B抗体仍可能引发溶血反应,故现代医学已摒弃“万能输血”概念,强调同型优先。例如2022年某医院统计显示,A型患者接受O型红细胞输注后,仍有5%出现轻微抗体滴度升高的现象。

Rh血型系统的叠加更增加了匹配复杂性。我国99.7%人群为Rh阳性,但Rh阴性A型血患者若接受阳性血液,可能产生抗D抗体,导致未来妊娠风险或二次输血危机。2016年某儿科研究显示,Rh系统相容性输血可使溶血反应发生率从11.3%降至2.8%,凸显精准配型的重要性。A型血患者的理想供血链应是:A型Rh阳性→同型或O型Rh阳性;A型Rh阴性→仅限同型Rh阴性。

情感图谱:性格互动的化学反应

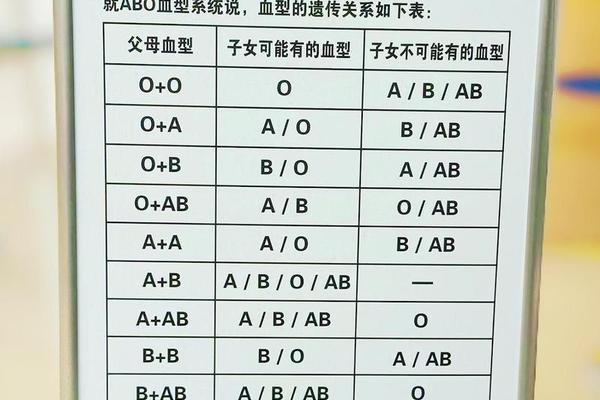

血型与性格的关联虽缺乏严格科学依据,但日本学者古川竹二1932年的研究启发了社会心理学领域的持续探讨。A型血常被描述为细致敏感、责任感强,这种特质在与不同血型组合时呈现差异效应。调查数据显示,A型与AB型伴侣的离婚率最低(约12%),而与O型组合则达到19%,这可能源于AB型兼具理性与感性的双面特质,能平衡A型的情绪波动。

在婚恋匹配模型中,B型血的自由洒脱与A型的秩序需求形成互补。例如某婚恋平台2019年统计显示,A-B组合的五年感情稳定率达68%,高于A-A组合的53%。这种差异源于B型随性特质能缓解A型压力,而A型的规划性又可弥补B型散漫。但需注意,这种模式高度依赖双方成熟度,年轻群体中A型对B型“不靠谱”的抱怨率仍达41%。

未来展望:科学与人文的共融

血液科学正突破传统限制,2022年剑桥大学通过酶处理实现肾脏血型转换,2024年丹麦学者发现肠道菌酶可将任意血型转化为O型,这些技术或将彻底重构输血兼容性规则。而在情感领域,哈佛大学2023年启动的“血型与神经递质”研究,试图从血清素代谢角度解释性格特质的生物学基础。

建议建立动态婚恋评估模型,整合血型心理学与MBTI人格测试,例如将A型血的ISTJ型与B型血的ENFP型组合纳入适配数据库。同时需加强公众科普,消除“O型最无私”等片面认知,倡导基于个体差异的理性选择。

生命的密码既铭刻在红细胞抗原的分子结构中,也流淌于情感交流的细微瞬间。理解A型血的双重兼容性,不仅关乎医疗安全的技术实现,更是解码人际关系的重要线索。当科学照亮血液相容的边界,人文关怀则温暖着情感适配的无限可能,这种双重维度的探索,终将推动个体与社会的和谐共生。