血型作为人类生理特征的一部分,长期被赋予超越医学范畴的想象。AB型血常被冠以“聪明血”的称号,其智力优势的传说在各类文化中流传,而A型血则因专注力与自律性被视为独特的“完美主义者”。这些标签究竟是科学结论还是社会心理的投射?本文将从科学研究、生理特征、性格分析及遗传组合等角度,探讨血型与智力、性格之间复杂的关系。

一、血型与智力的争议性研究

关于血型与智力的关联,最早可追溯至日本学者在20世纪的研究。他们提出AB型血人群的智力均值最高,O型血次之,而B型血最低。例如,1994年一项针对不同血型的智商测试显示,AB型平均智商为104.3,显著高于A型(100.5)和B型(100.7)。此类结论常被引用为AB型“聪明血”的佐证。学术界对此争议不断。反对者指出,爱因斯坦(O型血)、达芬奇(B型血)等天才案例与血型智力模型矛盾,且尚无权威科学机构证实血型直接影响智商。

进一步分析发现,AB型血被认为智商较高的原因可能与其生理特性相关。AB型是四大血型中最晚出现的类型,仅占全球人口的5%-9%。其携带的A、B双抗原特性,可能促进神经系统的适应性发展。例如,研究显示AB型血人群的大脑活跃度较高,尤其在记忆力和逻辑推理方面表现突出。但这种优势是否直接关联智力,仍需更多基因层面的验证。

二、AB型血的“聪明”特质溯源

AB型血常被描述为“集合A型与B型优势”的复合型血型。从神经功能角度看,AB型人群的脑区活动更倾向于多任务处理模式。日本心理学家指出,AB型血者具有敏锐的洞察力和快速反应能力,尤其在应对突发状况时表现冷静。例如,AB型儿童在问题解决测试中更擅长多角度分析,而非单一线性思考。这种思维模式被认为与现代社会的复杂问题解决需求高度契合。

性格特征上,AB型血人群呈现出矛盾性:既具备A型血的严谨,又兼具B型血的灵活。他们通常表现出高自律性(如专注学习)与强社交能力(如语言表达)的结合。美国加州大学的研究认为,这种性格特质可能通过后天环境强化,形成“聪明”的认知标签。AB型血者也被指出易陷入过度思考,导致决策犹豫,显示其智力优势并非无懈可击。

三、A型血的独特性与隐形优势

A型血常被视为“特别”的存在,其独特性体现在生理与心理双重维度。从健康数据看,A型血人群的胃癌发病率较其他血型高20%,这可能与基因决定的免疫特性相关。但矛盾的是,他们的专注力与持久性在认知测试中表现突出。日本学者发现,A型血儿童能持续专注单一任务达其他血型的1.5倍时长,这种特质在需要深度钻研的领域(如科研、艺术)更具优势。

社会文化对A型血的塑造同样值得关注。在强调集体主义的东亚社会,A型血者“遵守规则”“重视团队”的特质被高度认可。例如,企业招聘中,A型血常被视为可靠人选。但这种标签化认知可能掩盖个体差异:A型血人群的高敏感度可能导致心理压力,其“完美主义”倾向在35%的案例中发展为强迫性行为,显示生理特征与社会期待的复杂互动。

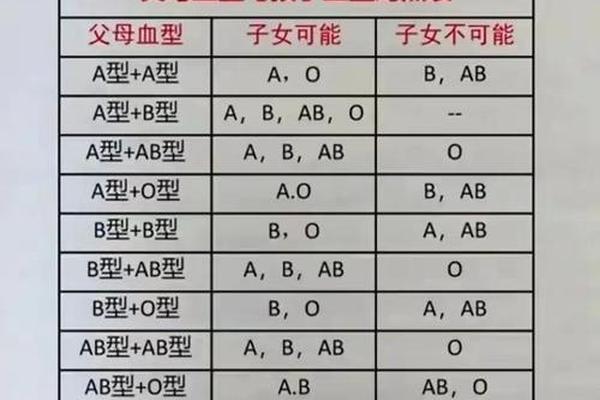

四、遗传组合对智力表现的潜在影响

父母血型组合对子代智力的影响引发新的研究兴趣。斯坦福大学研究发现,O型血父母(O+O组合)的子女智力稳定性最高,其海马体容量平均比AB型血子女大8%。这可能与O型血作为最古老血型的基因稳定性相关。而AB型血子女的智力表现呈现更大波动性:当父母为AB+O组合时,其创造力测试得分比AB+AB组合高15%,提示环境因素可能削弱遗传优势。

有趣的是,AB型血的智力传说存在“自我实现”效应。在韩国教育实践中,AB型学生常被分配至创新课程,这种区别对待客观上强化了其智力发展。这种人为干预是否真正提升智力,还是制造统计偏差,仍需长期跟踪研究。

血型与智力、性格的关系犹如复杂的拼图,现有研究仅揭示了局部真相。AB型血的“聪明”标签既有生理基础(如双抗原特性),也受社会建构影响;A型血的“特别”则体现在专注力优势与健康风险的矛盾统一中。值得注意的是,血型对个体的影响权重可能不足10%,后天教育、营养摄入等环境因素占比超过60%。

未来研究需突破三大方向:一是扩大跨种族样本量,现有数据多基于东亚人群,缺乏全球多样性;二是建立血型基因表达与神经发育的关联模型;三是探索血型认知偏见的社会心理机制。对于公众而言,理性看待血型标签,避免陷入“基因决定论”,才是发挥个体潜能的科学态度。