在血型与健康关联的研究中,A型血常被描述为具有“敏感体质”的群体。多项医学观察表明,A型血个体的胃酸分泌水平较低,消化酶活性不足,导致对动物蛋白的吸收效率仅为其他血型的60%-70%。这种生理特性使得过量摄入肉类容易引发消化不良和代谢负担,但同时也赋予了他们对植物性食物更高的转化效率。从分子机制来看,A型抗原在胃肠道黏膜的广泛分布可能影响肠道菌群结构,进而形成以膳食纤维高效利用为特征的代谢模式。

临床数据显示,A型血人群的基础代谢率普遍低于O型血约8%-12%,这意味着相同热量摄入下更易出现能量盈余。这种代谢劣势可通过饮食结构调整转化为优势——当膳食结构以植物为主时,其体内短链脂肪酸合成效率显著提升,促进脂肪分解代谢。例如,日本学者在《营养与饮食学会杂志》的研究中发现,采用素食方案的A型血受试者,其餐后能量消耗增幅达到15.3%,显著高于混合饮食组。

二、A型血人群的饮食调整策略

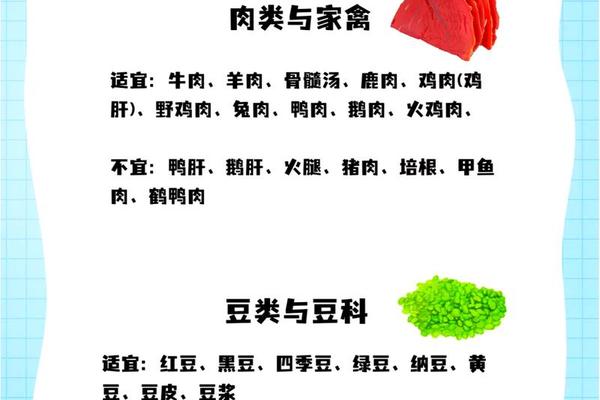

基于消化系统的特殊属性,A型血人群的饮食框架应遵循“高纤维、低脂、适度蛋白”原则。首要策略是构建以植物性膳食为核心的营养体系,每日蔬菜摄入量建议占总食物量的50%-60%,特别是西兰花、菠菜等深色蔬菜富含的硫代葡萄糖苷,能激活肝脏解毒酶系统。大豆及其制品作为优质蛋白来源,不仅含有与A型抗原亲和性更高的凝集素,其异黄酮成分还可调节雌激素代谢,减少脂肪囤积。

需要特别规避的饮食风险包括:红肉中的Neu5Gc糖分子会引发慢性炎症反应,乳制品中的A1酪蛋白可能加剧肠道通透性问题。泰国曼谷医院的研究证实,A型血人群将动物蛋白替换为豆类后,胰岛素敏感性提高23%,内脏脂肪减少速度比常规饮食快1.8倍。但完全素食并非绝对选项,每周2-3次深海鱼类(如三文鱼)的适量摄入,可补充ω-3脂肪酸而不加重代谢负担。

三、科学争议与个体差异辨析

尽管血型饮食理论支持者强调其有效性,但学界始终存在质疑声音。2018年针对超重人群的随机对照试验显示,当A型血受试者统一采用低脂素食方案时,血型差异并未导致显著的减重效果差异。多伦多大学的研究更指出,无论血型如何,只要膳食纤维摄入量达到25g/日,体重指数均可下降0.3-0.5kg/m²。这些发现提示,血型可能只是影响代谢的众多因素之一。

个体基因表达的复杂性进一步削弱了血型决定论的普适性。例如,携带AMY1基因高拷贝数的A型血个体,其淀粉酶活性是普通人的10倍,完全可耐受较高碳水摄入。临床营养师石海丹强调,制定饮食方案时应优先考虑疾病史、食物过敏原等个性化因素,而非机械遵循血型分类。

四、运动干预与心理调节方案

运动选择需与代谢特征形成协同效应。A型血人群的肾上腺素水平易受压力波动,高强度训练可能引发皮质醇过度分泌,反而不利于脂肪分解。太极拳、瑜伽等低强度持续性运动能稳定交感神经活性,使基础代谢率提升幅度维持在5%-8%的健康区间。每周3次、每次45分钟的普拉提训练被证实可针对性增强核心肌群,帮助A型血人群突破减重平台期。

心理干预同样是关键环节。A型血特有的高神经张力特性,使其在焦虑状态下容易出现情绪性进食。正念饮食训练可将无意识进食频率降低42%,配合薰衣草、佛手柑等芳香疗法,能有效调节血清素水平。建议建立“压力-饮食”监测日志,当焦虑指数超过阈值时,立即启动冥想或呼吸调节程序。

总结与建议

A型血人群的体重管理本质上是代谢特性与生活方式的高度适配过程。虽然植物性饮食架构已被证实能显著改善其代谢效率,但需警惕将血型理论绝对化的认知偏差。实践中建议采用“三步验证法”:首先进行为期4周的血型饮食试验,通过体脂率、腰臀比等指标评估有效性;其次结合基因检测明确AMY1、FTO等肥胖相关基因位点;最后制定包含运动处方、睡眠管理的综合方案。未来研究应着重探索血型抗原与肠道菌群的具体作用通路,以及表观遗传修饰对血型代谢理论的影响机制,为精准营养提供更强力的证据支撑。