在人类对生命奥秘的探索中,血型始终是兼具科学性与神秘感的话题。从街头巷尾关于"O型血最招蚊子"的调侃,到婚恋市场中"AB型性格最契合"的传言,血型早已超越医学范畴成为大众文化的符号。而近期关于"A型血人际吸引力"与"A+血型稀有度"的讨论,更将这一话题推向新的热度。本文将从科学实证与文化认知的双重视角,解析血型现象背后的复杂机理。

一、血型吸引力的科学祛魅

关于血型人际吸引的讨论,往往源于日本学者古川竹二1927年提出的血型性格理论。该理论认为A型血人群具有严谨自律的特质,与O型血的果断、B型血的自由形成互补。但这种学说在科学界长期受到质疑,多项研究证实血型与性格并无必然联系。中国教育科研网明确指出,血型性格说是"缺乏科学依据的迷信",红细胞抗原系统与神经系统功能分属不同遗传体系。

从生物化学角度分析,决定血型的糖蛋白抗原仅分布于红细胞表面,其功能局限于免疫识别。2012年《自然·微生物学》的研究发现,肠道菌群中的特定酶类可分解血型抗原,这种生理机制与人格特征毫无关联。真正影响人际吸引的要素,如体味信息素、基因相容性复合体(MHC)等,均与ABO血型系统无直接联系。

二、A+血型的稀有度解析

在血型分类体系中,"A+"特指ABO系统的A型叠加Rh系统的阳性表现。全球范围内,A型血占比约27%,其中Rh阳性占据绝对主流。真正稀有的是Rh阴性血型,在白种人中约占15%,亚洲人群则不足1%。中国建立的稀有血型数据库中,孟买型(H抗原缺失)、Diego型等罕见血型的出现概率仅为十万分之一。

血型稀有度的医学价值与其分布频率成反比。Rh阴性孕妇可能因胎儿红细胞进入母体产生D抗体,导致新生儿溶血病,这类案例中精准配血直接关乎生命存续。2024年丹麦技术大学的突破性研究,通过嗜黏蛋白阿克曼菌提取的酶组合,成功将A/B型血转化为通用O型,这项技术或将重构血型稀有度的临床意义。

三、血型认知的社会建构

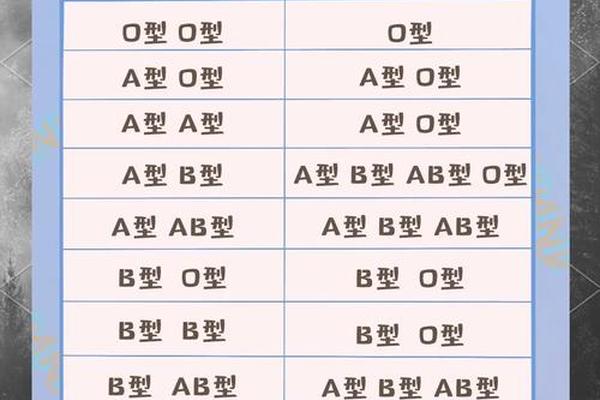

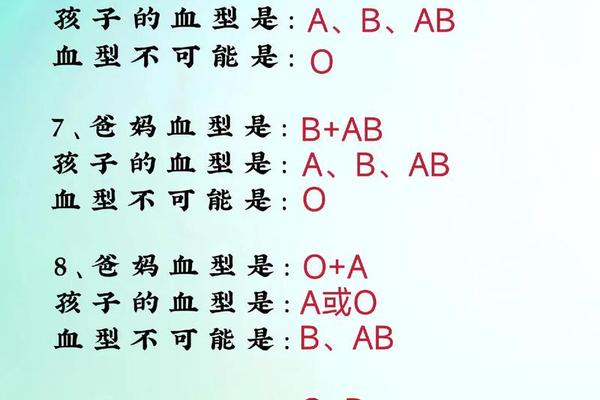

血型文化在日本社会的流行,与战后身份认同重建密切相关。20世纪70年代,能见正比古的《血型人类学》将血型与职业选择挂钩,催生出独特的"血液型人间学"产业。这种文化现象实质是巴纳姆效应的典型体现——模糊的人格描述被受众自主代入具体生活经验。我国网络平台流传的"血型配对表",本质是星座运势的变体,缺乏统计学支撑。

但社会心理学研究显示,血型标签可能产生"自我实现预言"。当个体反复接收"A型血应严谨细致"的心理暗示,可能无意识调整行为模式以适应社会期待。这种现象在人力资源管理领域尤为明显,部分日企曾将血型作为招聘参考指标,虽遭科学界诟病,却折射出血型文化的深层影响力。

四、未来研究方向展望

当前血型研究正朝着两个方向纵深发展:其一是血型转换技术的临床转化,隆德大学团队研发的酶处理法已实现实验室级血型改造,但如何保持转化后红细胞的生理稳定性仍是难点;其二是血型系统的功能拓展,2022年新发现的Vel血型抗原,被发现与癌症转移存在潜在关联,这为肿瘤靶向治疗提供了新思路。

在公共卫生层面,建立动态更新的稀有血型库至关重要。深圳血液中心通过区块链技术构建的稀有血型共享平台,已实现72小时应急响应机制,该模式值得全国推广。同时需加强公众科普,纠正"熊猫血仅指Rh阴性"的认知偏差,目前国际公认的稀有血型系统已达44种,每种都可能成为临床救治的关键瓶颈。

血型系统犹如生命给予人类的特殊密码,既包含着免疫防御的进化智慧,也承载着社会文化的集体想象。在A型血吸引力的讨论背后,折射出公众对人际关系的永恒追问;在A+血型稀有度的数据中,蕴藏着现代医学的救赎力量。当科学理性与文化认知持续对话,我们终将揭开血型谜题的双重面纱——既是红细胞膜上的糖蛋白标记,也是文明长河中的认知镜像。未来的研究,需在技术创新与考量间寻找平衡,让血型科学真正服务于人类健康共同体。