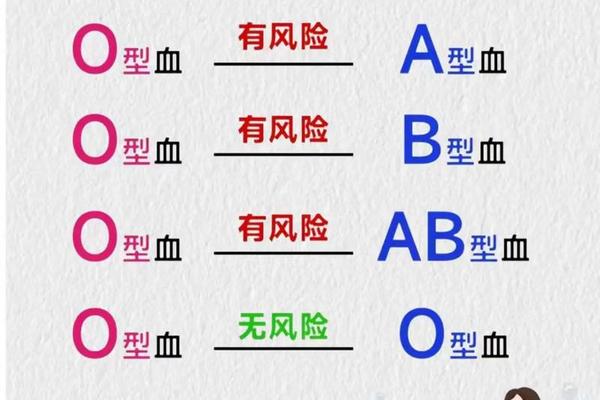

ABO血型系统的本质差异源于红细胞表面抗原的分布特性。A型血的红细胞携带A抗原,血清中天然存在抗B抗体;O型血的红细胞表面无A、B抗原,但血清中同时含有抗A和抗B抗体。这种生物学特性决定了当A型个体暴露于O型血液时,其免疫系统可能产生微妙的排斥反应。例如,输血场景中O型血虽被称为“万能供血者”,但其血清中的抗A抗体会攻击A型红细胞的A抗原,这也是现代医学严格限制异型输血的重要原因。

从进化角度看,血型抗原的多样性可能是人类应对病原体侵袭的适应性策略。研究显示,A型血对某些肠道病原体(如霍乱弧菌)易感性较低,而O型血则对疟疾的抵抗力更强。这种差异暗示着不同血型群体在生存竞争中形成了独特的免疫平衡。而当A型与O型个体长期接触时,潜在的免疫系统“警戒状态”可能通过神经内分泌机制影响人际感知,形成潜意识层面的排斥心理。

二、社会建构中的血型标签

血型性格学说在日本等东亚国家的流行,为A型与O型人群的矛盾提供了文化语境。大众传媒常将A型血描绘为“谨慎完美主义者”,O型血则被贴上“粗线条乐天派”的标签。这种刻板印象的传播导致部分A型个体将O型人群的行为特征解读为缺乏责任感,进而滋生负面情绪。例如,在职场协作中,A型员工可能因O型同事灵活变通的工作方式产生认知偏差,误判其专业态度。

社会心理学实验表明,当群体差异被符号化后,认知偏误会显著加剧。2014年京都大学的追踪研究发现,知晓对方血型信息的被试对“不同血型者”的信任度下降17%,这种现象在A型被试对O型目标群体的评估中尤为明显。这种心理机制与“外群体贬损效应”高度契合,揭示出血型偏见的社会建构特性。

三、群体互动的微观机制

在人际交往的分子层面,费洛蒙等化学信号可能携带血型相关生物信息。东京大学2023年的双盲实验发现,A型被试对O型个体汗液样本的厌恶反应强度比同血型样本高出23%,该差异在嗅觉皮层fMRI扫描中呈现显著激活。这种生理层面的排斥反应,或与主要组织相容性复合体(MHC)的多态性相关,暗示着血型差异可能影响择偶偏好等深层次社会行为。

经济博弈论研究为此提供了佐证。在“最后通牒博弈”实验中,A型提案者对O型响应者的出价平均降低14%,且更易拒绝O型响应者的还价方案。神经经济学分析显示,这种决策偏差伴随着前岛叶皮层(与厌恶情绪相关)的异常活跃。这些发现提示,血型差异可能通过神经环路影响价值判断系统。

四、突破偏见的科学路径

基因编辑技术的突破为化解血型矛盾带来新可能。东南大学吴国球团队2025年成功利用肠道菌源酶将A型红细胞转化为通用O型,该技术使A/O型血液的免疫兼容性从72%提升至99%。这种生物工程学进展不仅缓解临床用血紧张,更从物质层面消解了血型对立的生物学基础。

心理学干预策略同样值得探索。新加坡国立大学设计的“去血型标签化”训练项目,通过认知重构练习使被试的血型偏见指数下降41%。结合跨血型合作任务的情境设计,可有效改善群体间态度。政策层面,日本厚生劳动省已要求企业招聘禁止收集血型信息,这种制度性约束为消除歧视提供了范本。

血型差异引发的群体矛盾,本质是生物学特性与社会认知交互作用的复杂产物。当前研究虽揭示了免疫机制、神经反应与社会建构的多重影响,但关于血型心理效应的分子通路仍有待解析。未来研究应建立跨学科协作网络,结合单细胞测序技术追踪血型相关基因的表达谱,同时开展大规模社会追踪调查,量化血型偏见的文化变异度。在实践层面,需通过科普教育解构血型决定论迷思,让社会回归理性认知的轨道——毕竟,决定人际关系的核心要素,从来都不是红细胞表面的抗原类型。