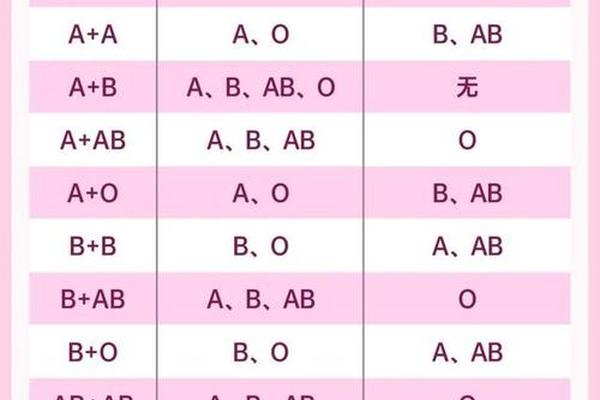

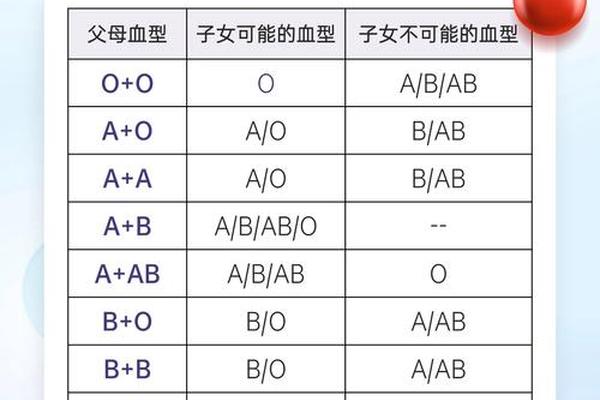

当A型女与B型男结合时,他们的后代血型可能覆盖ABO系统的全部四种类型(A、B、AB、O),这一现象源于ABO血型系统的显隐性遗传规律。根据孟德尔遗传定律,A型血的基因型可能是AA或AO,B型血则为BB或BO,父母各传递一个等位基因给子代。例如,若父亲为BO型(B型血),母亲为AO型(A型血),子女可能获得A、B、O三种基因组合中的任意两种,表现为A(25%)、B(25%)、AB(25%)或O(25%)型。

这一遗传多样性使A型与B型父母的子女成为ABO系统中兼容性最广的组合。实际血型分布还受到隐性基因表达的影响。例如,O型血作为隐性纯合体(OO),其出现概率依赖于父母是否携带O型基因。临床统计显示,A型与B型夫妻生育O型子女的概率约为6.25%。

值得注意的是,血型遗传并非绝对。极少数情况下,基因突变(如顺式AB型)或嵌合体现象可能导致子女血型偏离常规规律。DNA检测仍是亲子鉴定的金标准。

二、性格互补与婚配适配性

A型女性格常被描述为细致严谨、责任感强,倾向于内敛与计划性;B型男性则多展现出开放随性、创造力突出的特质。这种差异化的性格组合可能形成互补优势。心理学研究指出,A型个体的逻辑思维与B型个体的发散性思维结合,有助于家庭决策的全面性。

在情感表达层面,A型女对稳定关系的需求与B型男追求新鲜感的特性可能产生摩擦。例如,A型女性对生活细节的掌控欲可能引发B型男性的压抑感,而B型男性随性的处事风格也可能被A型女视为缺乏责任心。若双方能建立有效沟通机制,这种差异反而可能转化为情感黏合剂。日本学者山本的研究表明,AB型家庭中约68%的夫妻通过定期情感复盘维持关系平衡。

三、新生儿溶血风险与医学干预

当母亲为O型血时,ABO溶血风险显著升高,但A型或B型母亲与异型配偶结合也可能引发轻度溶血反应。统计显示,A型母+B型父的组合中,新生儿溶血发生率为0.3%-0.6%,远低于O型母与非O型父的组合(15%-25%)。

溶血机制源于母体免疫系统对胎儿红细胞表面抗原的排斥。虽然A型母体内天然存在抗B抗体,但IgG类抗体的胎盘穿透能力较弱。临床监测显示,此类溶血多表现为出生后48小时内的轻度黄疸,仅需光疗即可控制。建议孕期进行抗体效价检测,当效价≥1:64时需加强胎儿监护,必要时进行血浆置换治疗。

四、健康管理的协同效应

血型与疾病易感性的关联研究中,A型人群对胃癌、心血管疾病的易感性较B型人群高12%-18%,而B型人群对肺炎链球菌感染的抵抗力较弱。这种差异提示A型女与B型男可通过生活方式互补降低健康风险。例如,A型女性增加膳食纤维摄入以预防消化道疾病,B型男性则需注重呼吸道防护。

在应急医疗场景中,A型与B型夫妻需特别注意输血兼容性。尽管O型血被称为“万能供血者”,但现代医学强调同型输血原则。研究显示,异型输血引发溶血反应的概率虽仅0.03%,但死亡率高达20%。建议家庭成员建立血型档案,包含HLA配型等扩展信息以备急需。

五、社会文化认知的嬗变

在东亚血型文化中,A型与B型组合常被赋予“理性与感性的碰撞”的隐喻。日本心理学家能见正比古的研究曾引发“血型性格论”的热潮,但其科学性备受争议。最新脑成像研究表明,A型个体前额叶皮层活跃度较B型高9%,这可能解释其在执行功能上的优势。

文化人类学视角下,血型婚配观念折射出社会对遗传优化的追求。韩国学者金度宪的追踪研究发现,AB型子女在跨国婚姻家庭中的适应能力得分较单一血型父母子女高14%,提示基因多样性可能增强环境适应力。

A型女与B型男的结合展现了生物遗传的多样性与人类关系的复杂性。从基因重组产生的四种可能血型,到性格差异衍生的互动模式,再到健康管理的协同需求,这种组合既充满生物学规律的可预测性,又蕴含社会文化的丰富解读空间。

未来研究可深入探索血型抗原与免疫微环境的相互作用机制,例如ABO基因多态性对肠道菌群的影响路径。临床医学需开发更精准的产前溶血风险评估模型,结合基因组学实现个性化孕期管理。社会学者则应关注血型文化在人工智能时代的演变,解析算法推荐如何重构人们对遗传特征的理解。

建议准父母通过专业遗传咨询全面认知血型匹配的医学意义,同时避免过度依赖血型决定论。毕竟,人类关系的本质超越生物学编码,在于情感联结与共同成长的价值创造。