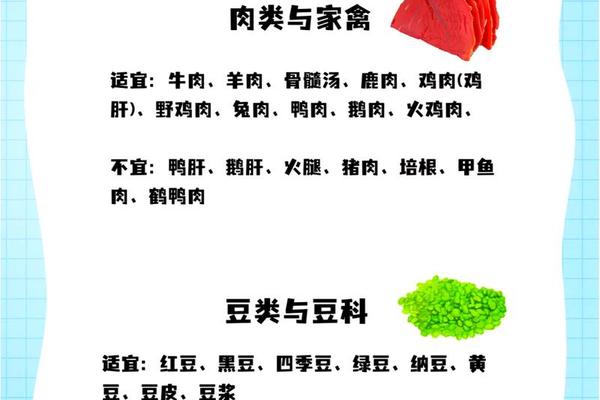

A型血人群的饮食模式常被描述为“农耕型”,这与人类学中A型血最早出现在农业社会阶段的假说相关。根据彼得·达达莫(Peter J. D'Adamo)提出的“血型饮食理论”,A型血人群的胃酸分泌水平较低,更适合消化植物性食物,而动物蛋白和脂肪的代谢能力较弱。其饮食核心应以新鲜果蔬、全谷物、豆制品为主,并严格控制红肉、乳制品及高胆固醇食物的摄入。

从生理机制来看,A型血人群的血液黏稠度较高,胆固醇代谢能力有限,长期高脂饮食可能增加心血管疾病风险。研究显示,A型血人群若遵循低脂素食,肠道菌群更易分解纤维素,促进短链脂肪酸生成,从而改善代谢指标。例如,大豆蛋白不仅能提供优质氨基酸,其异黄酮成分还能辅助调节血脂,降低动脉硬化风险。

二、A型血需警惕的三种蔬菜:玉米、茄子和番茄

尽管A型血饮食鼓励多摄入蔬菜,但部分蔬菜可能因成分特性与A型血的生理特点相冲突。根据多份血型饮食指南,玉米、茄子和番茄被列为“高风险蔬菜”。

玉米的凝集素含量较高,这类植物蛋白可能干扰A型血人群的肠道黏膜屏障功能,引发炎症反应。玉米的支链淀粉结构复杂,在胃酸分泌不足的情况下易导致胀气和消化不良。茄子中的生物碱(如茄碱)可能刺激A型血敏感的免疫系统,加重过敏症状。而番茄的茄红素虽具抗氧化性,但其酸性成分可能加剧胃酸分泌不平衡,诱发反酸或胃炎。

值得注意的是,部分研究对此提出质疑。例如,加拿大多伦多大学的一项实验发现,限制特定蔬菜的摄入对健康指标的改善与血型无直接关联,更多是素食本身带来的益处。个体差异和烹饪方式(如去皮、焯水)可能比血型更具实际参考价值。

三、科学饮食的底层逻辑:超越血型的个性化选择

尽管“血型饮食法”在民间广为流传,但其科学依据尚存争议。2018年一项针对近千名超重者的研究发现,无论血型如何,采用低脂素食均能降低体重指数和胆固醇水平,而O型或B型血人群的代谢改善与饮食结构关联度更低。营养学家石海丹指出,血型饮食的局限性在于忽视了慢性病史、基因多态性及肠道菌群多样性。

对于A型血人群,更合理的策略是结合《中国居民膳食指南(2022)》的建议:

1. 优质蛋白替代:以豆制品、深海鱼类(如鲑鱼、沙丁鱼)替代红肉,补充ω-3脂肪酸;

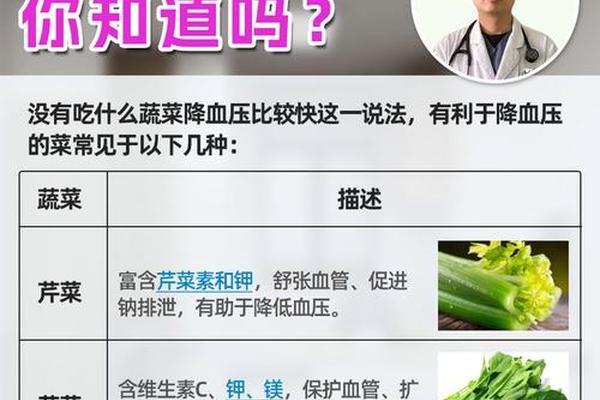

2. 抗氧化强化:增加浆果类水果(如蓝莓、樱桃)和深色蔬菜(如菠菜、羽衣甘蓝),对抗自由基损伤;

3. 烹饪方式优化:避免油炸,优先采用蒸煮或低温快炒,减少抗营养因子对消化的干扰。

四、总结与建议:理性看待饮食标签

A型血的饮食建议虽有历史和文化依据,但现代营养学更强调个体化与均衡性。玉米、茄子、番茄的限制性观点可作为参考,但无需绝对化。未来研究需进一步探索血型与食物耐受性的分子机制,并结合代谢组学技术验证其相关性。

对于普通人群,健康的核心仍在于多样化膳食、规律运动及定期体检。若对血型饮食感兴趣,建议在专业营养师指导下调整,避免因盲目限制食物种类导致营养缺失。毕竟,饮食的科学性不应被单一标签束缚,而应服务于个体的整体健康目标。