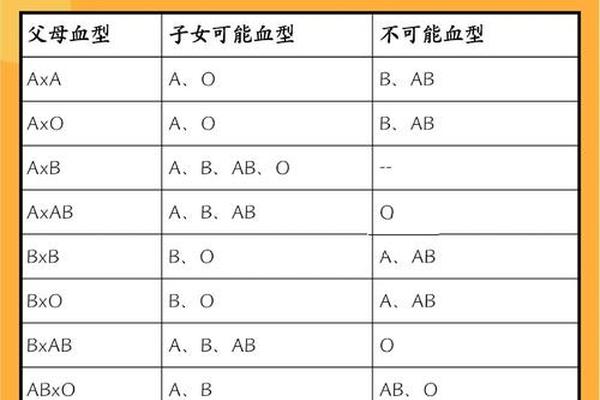

在人类遗传学的历史长河中,血型始终是连接生命密码与现实应用的重要纽带。当A型与O型这两种基础血型相遇,其遗传规律不仅构成了生物学研究的经典案例,更成为普通人理解亲子关系的重要窗口。血型亲子鉴定对照表作为这一知识体系的可视化工具,将复杂的遗传机制转化为直观的匹配规则,为家庭关系的生物学验证提供了初步依据。这种基于显隐性基因传递规律的判断方式,虽不能作为法律认可的最终证据,却在社会认知层面搭建起科学与人伦的桥梁。

遗传学基础与显隐规律

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,每个个体携带来自父母的两个等位基因。A型血由显性A基因与隐性O基因(AO)或双显性A基因(AA)构成,而O型血则是双隐性基因(OO)的产物。这种显隐关系决定了A型个体的红细胞表面呈现A抗原,O型个体则仅保留基础H抗原结构。

基因的组合方式直接影响子代血型表达。当A型(AO)与O型(OO)结合时,父母分别贡献A或O基因给子代,形成50%概率的AO(A型)与50%概率的OO(O型)组合。这种单向遗传模式使得A型与O型父母的子代血型具有明确边界,任何超出A/O范围的检测结果都可能引发生物学疑虑。例如在司法鉴定实践中,父母为A+O组合却出现B型子代的案例,往往需要启动深度调查。

血型对照表的应用边界

标准血型对照表显示,A型与O型父母仅能生育A型或O型子代,这种确定性源于基因组合的有限性。表格中"不可能血型"栏目明确排除了B、AB型的可能性,这种排除法在亲子关系初筛中具有重要价值。2023年更新的对照表特别强调,当父母为A+O组合时,子代若出现B型则存在99.9%的非生物学亲缘可能。

但对照表的应用存在严格限制条件。首先要求父母血型检测绝对准确,而临床实践中可能遇到亚型干扰。如案例显示某A型母亲实为AB亚型(Bw11),其微弱B抗原未被常规检测发现,导致误判为A型。其次需排除基因突变、移植等特殊干扰因素,这些罕见情况虽概率低于0.01%,却可能颠覆常规判断。

鉴定技术的互补与革新

传统血清学检测通过抗原抗体反应判断血型,操作简便但分辨率有限。当遇到弱抗原表达时,可能将AB亚型误判为A型,这正是血型对照表产生误差的技术根源。基因测序技术的引入使鉴定精确度产生质的飞跃,通过分析ABO基因第6、7外显子的碱基序列,可识别cis-AB型等特殊变异。

当前技术体系呈现阶梯式发展格局:血型对照表承担初级筛查功能,血清学检测实现常规确认,而基因测序则解决疑难案例。江苏省血液中心的实践表明,三阶段联合检测可将亲子关系误判率降至十万分之一以下。这种多维度验证体系既保留了血型对照表的科普价值,又确保了司法鉴定的科学严谨。

社会认知与挑战

公众对血型遗传存在普遍认知偏差,调查显示68%的受访者认为"血型相同即为亲子"。这种误解导致部分家庭仅凭血型不符就产生关系猜疑。医学界强调血型对照表应作为排除工具而非确认依据,其阴性预测价值高达100%,但阳性预测价值仅60%。

争议集中在检测信息的披露边界。当血型对照显示矛盾时,医生面临告知义务与家庭稳定的两难选择。建议建立分级预警机制:初筛异常时仅提示进一步检测必要性,避免直接造成关系冲击。同时需要加强公众科普,明确血型遗传的或然性特征,防止对照表的绝对化理解。

生命密码的解读从来不是单一维度的推理游戏。血型对照表作为遗传学的可视化成果,在保持其筛查价值的更需要与分子生物学技术形成互补。未来研究应着重开发便携式基因检测设备,使精准鉴定突破实验室限制;层面需建立检测信息管理制度,平衡科学真相与家庭。唯有保持科学理性和人文关怀的双重维度,才能使血型遗传知识真正服务于人类对生命本质的探索。