人类对血型遗传规律的探索始于20世纪初,ABO血型系统的发现不仅革新了输血医学,也为亲子鉴定提供了初步的科学依据。当父母双方均为A型血时,其子女的血型可能性看似简单,但背后隐藏着复杂的遗传学逻辑。这种看似普通的血型组合,实则揭示了显性与隐性基因的博弈、基因型与表型的差异,以及传统血型鉴定技术在亲子关系验证中的局限性。

ABO血型系统的遗传机制

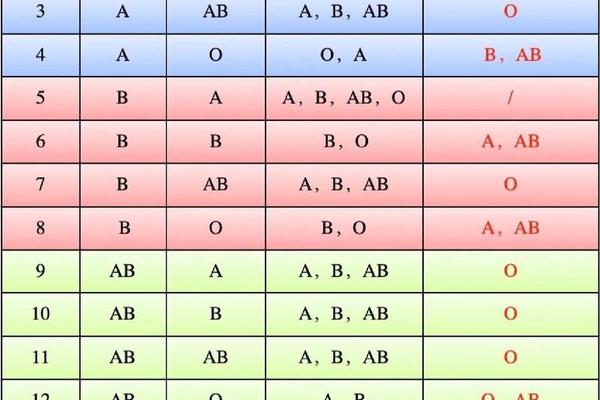

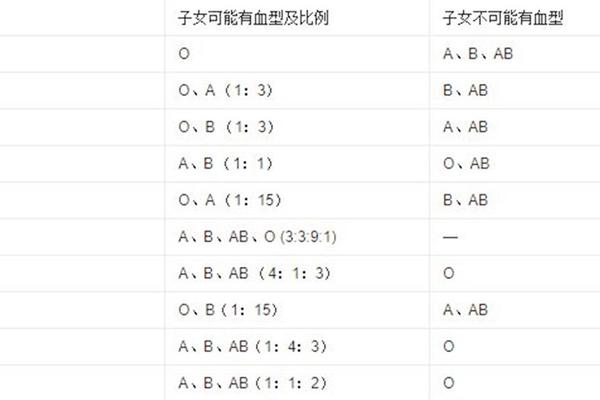

ABO血型系统由9号染色体上的A、B、O三个等位基因决定。A和B为显性基因,O为隐性基因,因此A型血个体的基因型可能是AA(纯合型)或AO(杂合型)。当两个A型血父母结合时,子代可能继承的基因组合包括:AA(父)与AA(母)、AA(父)与AO(母)、AO(父)与AO(母)。根据孟德尔遗传定律,这些组合将导致子女的血型仅可能为A型或O型,而B型和AB型因缺乏相应显性基因而绝对不可能出现。

值得注意的是,隐性基因O的存在使遗传结果产生分化。若父母均为AO型,子代有25%概率继承双隐性基因而表现为O型血。这种隐性遗传特征解释了为何部分A型血父母会诞下O型血子女,这也是血型亲子鉴定中需要特别关注的遗传学现象。

血型鉴定的科学依据与局限

常规血型鉴定通过抗原-抗体反应原理实现。实验室常采用玻片法或试管法检测红细胞表面抗原,例如A型血个体红细胞含A抗原,血清中含抗B抗体。对于父母均为A型的情况,若子女检测出B或AB型,可直接否定亲子关系。但若子女为O型,则需进一步确认父母是否携带AO基因型,此时血型表型已无法提供足够信息,必须借助基因检测。

血型鉴定存在生物学例外。研究表明,约17万分之一至58万分之一的个体会出现顺式AB型突变,导致A、B基因共存于同一染色体。此类罕见情况可能打破常规遗传规律,使A型与O型父母诞下AB型子女。白血病患者的造血干细胞突变、嵌合体现象等病理状态也可能导致血型表达异常,干扰鉴定结果。

亲子鉴定技术的迭代发展

传统血型鉴定在亲子关系验证中主要发挥排除作用。当父母子女血型组合违反ABO遗传规律时,可达到100%的否定准确率。但对于符合遗传规律的情况,其确认效力有限。例如A型父母与A型子女的血型匹配,仅能证明亲子关系存在的可能性,而非确定性。

现代DNA检测技术通过分析16-20个STR基因座,将亲子关系确认准确率提升至99.99%以上。相较于仅依赖ABO系统的传统方法,DNA检测可识别基因重组、突变等复杂情况,甚至能追溯隔代遗传特征。2024年的临床案例显示,某AB型父亲通过基因测序被发现携带罕见的顺式AB突变,解释了其O型妻子诞下AB型女儿的生物学可能性。

社会认知与科学实践的鸿沟

公众对血型遗传常存在认知偏差。调查显示,68%的受访者认为"父母血型决定子女血型"是绝对规律,忽视了基因型差异和突变可能性。这种误解易导致家庭矛盾,如2024年某大学生因血型不符引发亲子关系质疑,最终DNA检测证实为基因突变案例。医学机构建议,血型鉴定应作为亲子关系筛查的初级工具,而非最终判决依据。

在司法实践中,各国逐渐确立DNA检测的金标准地位。我国《亲子鉴定技术规范》明确规定,血型检测仅适用于排除性判断,确认性结论必须基于STR分型技术。这种技术迭代不仅提高司法公正性,也减少因生物学变异导致的纠纷。

未来研究方向与技术展望

随着单细胞测序技术的发展,科学家正试图构建更精细的血型遗传图谱。2023年《自然·遗传学》刊文指出,已发现44个血型系统、354种血型抗原,这些发现将完善现有的遗传规律模型。人工智能算法开始应用于血型遗传预测,通过整合父母基因型、族群数据等信息,其预测准确率已达92.3%。

建议未来研究聚焦于三方面:建立中国人血型基因数据库,完善罕见血型突变筛查体系;开发便携式基因检测设备,提升基层医疗机构鉴定能力;加强公众遗传学教育,消除血型决定论的认知误区。只有将传统血型知识与现代分子生物学结合,才能构建更科学、更人性化的亲子关系验证体系。

血型遗传规律作为生命密码的初级解读,既彰显了自然法则的精妙,也暴露出生物系统的复杂性。在科技日新月异的今天,我们既要尊重ABO系统的基础价值,也要清醒认识其局限。唯有秉持科学精神,方能在血缘真相与社会间找到平衡支点。