人类对血型与命运的探索从未停止,从医学输血到性格分析,ABO血型系统始终是解开生命密码的重要线索。在遗传学领域,A型血的显性基因(IA)与隐性基因(i)组合(即“大A小a”)揭示了血缘传递的规律;而在婚恋关系中,AB型血因其独特的双重性格特质,常被视为婚配研究的焦点。本文将深入探讨血型遗传的生物学本质,并结合心理学与社会学视角,分析AB型血与不同血型的适配性。

血型遗传的显隐规律解析

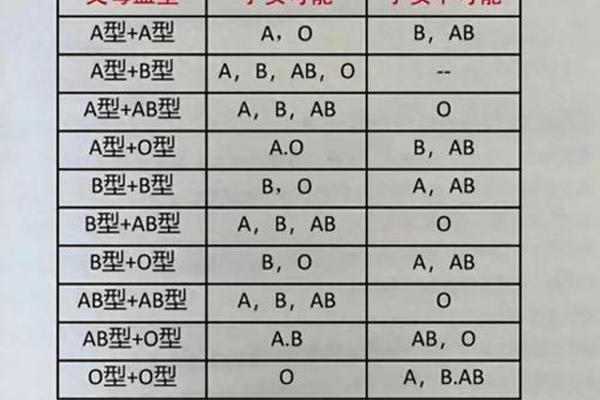

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,由9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因决定。A型血个体的基因型可能是IAIA(纯合显性)或IAi(显隐杂合),即“大A小a”组合。这类基因型通过父母各提供一个等位基因传递给子代,例如A型(IAi)与O型(ii)父母结合时,子女有50%概率为A型(IAi),50%为O型(ii)。

值得注意的是,AB型血作为IAIB基因型的表现,只能由父母双方分别提供A和B基因形成。若父母一方为AB型,另一方为O型,子女将不可能是AB型,而可能为A型或B型。这种遗传特性使得AB型血在人群中的比例仅占约10%,成为独特的“基因桥梁”。

AB型血的婚配适配性分析

与O型血的互补共生

心理学研究表明,AB型血兼具A型的内敛理性与B型的自由多变,而O型血的直率热情能有效平衡AB型的矛盾性。O型血对AB型表现出天然的包容与敬慕,尤其在情感表达上,O型血的外向特质可化解AB型因过度理性产生的疏离感。例如,日本血型学者古川竹二曾指出,O型血的行动力与AB型血的策略思维结合,能形成高效的事业伙伴关系。

与A/B型血的理性共振

A型血的细腻敏感与AB型血的洞察力存在深层契合。A型血能敏锐捕捉AB型情绪波动并提供针对性支持,这种互补在婚姻中表现为稳定的情感支撑。而B型血的创造性思维则与AB型的多元兴趣产生共鸣,二者在社交与娱乐活动中易形成动态平衡。B型血的随性可能与AB型对秩序的需求产生冲突,需通过明确的边界协商维持关系。

科学争议与文化认知的碰撞

尽管血型婚配理论在东亚文化中盛行,科学界对其有效性仍持审慎态度。多项研究显示,血型与性格的关联缺乏统计学显著性,例如2005年东京大学的追踪实验发现,血型对婚姻满意度的解释力不足3%。临床医学更强调血型匹配在输血与器官移植中的核心地位——AB型作为“万能受血者”的生物学特性远高于其社会学意义。

文化惯性使血型婚配理论持续焕发生命力。中国婚恋网站数据显示,70%的用户在择偶条件中提及血型偏好,其中AB型与O型组合的搜索量最高。这种现象反映了人类对简化复杂人际关系的本能需求,也提示血型理论可作为理解个体差异的隐喻工具,而非绝对准则。

理性认知与多元选择

血型遗传的显隐规律揭示了生命科学的精确性,而婚配适配性则展现了人类对情感模式的浪漫化解读。AB型血与O型血的互补性虽受文化推崇,但其本质仍是社会建构的产物。未来研究需结合基因测序技术,探索HLA基因群等更复杂的遗传标记对婚恋的影响,同时加强公众科学素养教育,避免血型偏见对人际关系的局限。在尊重生物学规律的基础上,婚恋选择应回归个体特质的深度理解,让科学理性与人文关怀共同指引幸福之路。