人类血液的奥秘隐藏在微小的抗原差异中,而“A型血”与“A+型血”的区分正体现了这一复杂性。A型血作为ABO血型系统的常见类型,占全球人口的约30%,但若细究其内部差异,Rh血型系统的存在又将A型血划分为更具体的A+(Rh阳性)与A-(Rh阴性)。这种分类不仅是生物学上的标识,更关乎临床输血的安全性、遗传规律的应用,甚至可能影响个体的健康管理。理解两者的区别,不仅是对生命科学的探索,更是医学实践的基础。

ABO与Rh系统的双重差异

A型血与A+型血的核心区别源于两种血型系统的叠加。ABO血型系统根据红细胞表面的A、B抗原进行分类,A型血即红细胞携带A抗原,血浆中含抗B抗体。而A+型血则进一步结合了Rh血型系统的特征,其中“+”代表Rh阳性,即红细胞表面存在D抗原。

Rh血型系统的重要性仅次于ABO系统,其阳性与阴性的划分基于D抗原的存在与否。约99.7%的汉族人属于Rh阳性(如A+),而Rh阴性(如A-)仅占0.3%,因此被称为“熊猫血”。这种稀有性导致Rh阴性者在输血时面临更高风险:若输入Rh阳性血液,其免疫系统可能产生抗D抗体,引发溶血反应。

抗原与抗体的生物学解析

从抗原分布来看,A型血可细分为A1和A2两种亚型。A1亚型红细胞同时携带A抗原和A1抗原,而A2亚型仅有A抗原。A+型血通常指A1亚型与Rh阳性的结合体,其抗原性强于A2亚型,在血型鉴定中更易识别。

抗体层面的差异则更为显著。A型血血浆中含抗B抗体,而A+型血因Rh阳性特征,还可能存在抗D抗体的潜在风险。例如,Rh阴性个体接受Rh阳性血液后,体内会产生抗D抗体,导致二次输血时发生致命溶血。A2亚型的血清中可能含有抗A1抗体,若误输A1型血液,同样可能引发凝集反应。

临床输血的精准匹配要求

输血实践中,A+与A型血的区分直接影响治疗方案。A+型血患者只能接受A+或O+型血液,而A型血(含A+和A-)的受血范围更广,但需严格区分Rh血型。例如,A-患者若输入A+血液,即使ABO系统匹配,Rh系统的冲突仍会导致溶血。

临床案例显示,A2亚型因抗原性弱,易被误判为O型或B型。例如,A2B型红细胞可能因抗A抗体反应微弱而被误认为B型,导致输血事故。现代血型检测需结合微柱凝胶法等高灵敏度技术,以识别亚型差异。

遗传规律与人群分布特征

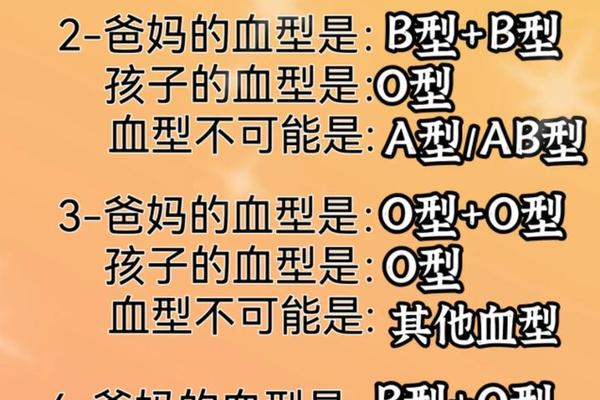

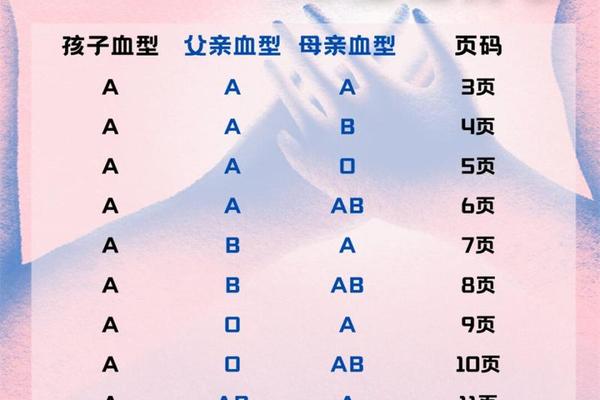

ABO与Rh系统的遗传机制截然不同。A型血由显性A基因决定,父母双方各传递一个等位基因(AA或AO);而Rh阳性由显性D基因控制,仅当个体携带两个隐性d基因时表现为Rh阴性。

从人群分布看,A型血在亚洲的占比呈现地域差异:中国南方A型血比例较高(约28%),可能与古代农耕民族的基因延续有关;而A+型血在全球分布较均匀,反映Rh阳性在进化中的优势。值得注意的是,A-型血在白种人中占比15%,但在汉族中极为罕见,这为跨国医疗协作带来挑战。

总结与展望

A型血与A+型血的差异本质是ABO与Rh血型系统的交叉体现,这种双重分类体系为医学输血、遗传咨询和疾病研究提供了科学框架。未来研究可进一步探索以下方向:其一,A亚型(如A3、Ax)的临床意义及其与特定疾病的关联;其二,基因编辑技术对Rh阴性血液人工合成的可行性;其三,血型抗原在免疫调控中的潜在作用。对个体而言,明确自身血型的完整信息(如A+或A-),不仅是健康管理的基础,更是对生命负责的态度。