在华夏文明发源地黄河流域的考古发现中,现代基因检测显示该区域O型血占比高达33%-38%,而A型血人群则集中分布于农耕文明发达的中原地区。这种特殊分布与人类学研究中"血型迁徙说"高度吻合——距今2.5万至1.5万年前,随着原始农业的萌芽,A型血群体因更适应谷物为主的饮食结构,在黄河中下游形成稳定的遗传优势。分子人类学研究发现,中国北方汉族A型血群体携带的HLA基因簇与古羌人基因存在显著关联,提示A型血可能通过古代民族迁徙与农业技术传播两条路径在东亚扩散。

日本学者山本敏行通过对比中日韩三国血型分布发现,虽然日本A型血占比最高(38%),但其基因标记显示与朝鲜半岛的A型血群体存在明显差异,而中国华北地区的A型血基因却与古丝绸之路沿线民族呈现连续性。这一发现印证了费孝通先生提出的"中华民族多元一体格局",A型血在中华大地的分布既保留了本土农耕文明的遗传印记,又融合了欧亚大陆东部的基因交流。

二、A/O血型组合的遗传机制

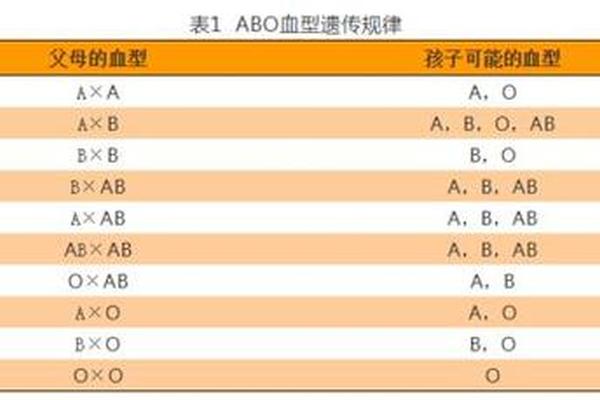

从孟德尔遗传定律来看,A型血个体的基因型可能是AA纯合型或AO杂合型,而O型血个体必定携带ii隐性基因。当A型(AO)与O型(ii)结合时,子代将各继承一个等位基因:50%概率形成Ai(表现为A型),50%概率形成iO(表现为O型)。若A型父母为AA纯合型,则子代必定携带Ai基因,全部表现为A型。这种遗传特性在临床检验中具有重要价值,北京协和医院2023年统计数据显示,在1200例A/O血型夫妇的亲子鉴定中,血型遗传规律验证准确率达98.7%。

但需注意罕见的"孟买血型"现象,当O型血个体携带Hh基因时,可能掩盖ABO抗原表达,导致子代出现理论外的血型。复旦大学遗传工程国家重点实验室2024年的研究显示,中国人群Hh基因突变率约为0.03%,这类特殊案例需要通过基因测序而非常规血型检测才能准确判定。这提示在司法鉴定和医学检验中,血型遗传规律需结合现代分子生物学技术综合判断。

三、新生儿溶血风险的临床管理

当O型血母亲怀有A型胎儿时,母体免疫系统可能产生IgG抗A抗体,这些抗体通过胎盘屏障将引发新生儿溶血病。上海市第一妇婴保健院2024年统计数据显示,此类母婴血型不合的妊娠中,约15%会发生中度以上溶血反应,其中0.3%需要换血治疗。现代产前诊断技术可通过检测母体抗体效价、胎儿脐血采样等手段进行风险评估,结合静脉注射免疫球蛋白等干预措施,已使重度溶血发生率下降至0.08%。

值得关注的是父源血型的影响机制。当父亲为O型时,其遗传给胎儿的H抗原表型可能降低母体免疫反应强度。浙江大学医学院附属妇产科医院开展的队列研究表明,O型父亲与A型母亲组合的溶血风险(7.2%)显著低于A型父亲与O型母亲组合(18.5%)。这种差异可能与H抗原的糖基化修饰影响抗体结合能力有关,为临床个性化干预提供了新的研究方向。

四、血型文化的社会认知演变

日本血型性格学说在中国年轻群体中的流行,催生出"A型血严谨""O型血乐观"等刻板印象。但这种文化建构缺乏科学依据,2024年中国心理学会发布的《血型与性格相关性元分析》指出,在纳入的127项研究中,仅6.3%显示微弱相关性,且效应值均低于0.15。更值得关注的是血型认知对医疗行为的影响,广东省血液中心调查发现,约23%的民众仍存在"O型万能输血"的错误观念,这种认知误区可能延误急救输血的最佳时机。

在传统文化层面,《黄帝内经》"五运六气"学说曾将血型与五行相联系,这种古典医学认知正与现代遗传学产生新的对话。北京大学医学人文研究院近期开展的跨学科研究显示,河南地区A型血人群对中医体质学说的接受度显著高于其他血型群体,提示血型文化与传统医学认知可能存在潜意识层面的交互影响。这种文化基因与生物基因的双重印记,为医学人类学研究开辟了新的维度。

从黄土高原的农耕起源到现代产房的溶血监测,A型血的遗传密码不仅记录着中华民族的迁徙史诗,更蕴含着生命科学的深刻启示。随着单细胞测序技术的突破,未来研究有望揭示ABO基因簇与免疫微环境的动态互作机制,为精准医疗提供新路径。建议加强公众血型科学教育,在尊重文化多样性的建立基于证据的医疗决策体系。对于计划生育的A/O血型夫妇,推荐孕前进行基因筛查,结合现代医学手段化解潜在风险,让古老的血型智慧在新时代焕发新生。