在日本社会中,A型血早已超越单纯的生物学分类,演变为一种独特的社会文化符号。据统计,日本国会议员中56%为A型血,律师群体占比达60%,历届首相中有15位属于该血型,诺贝尔奖得主中更有7位A型血人士。这种数据呈现的不仅是概率问题,更折射出日本社会对A型血性格特质的集体认同——严谨、责任感和集体意识构成其核心特征。这种文化现象的形成,与日本农耕文明传统密切相关。学者指出,A型血最早出现在从事稻作农耕的族群中,而日本列岛封闭的地理环境使得A型基因长期占据主导地位,最终形成基因与文化特质的双向选择。

这种血型与民族性格的深度绑定,在当代日本社会衍生出独特的应用场景。企业招聘时参考血型评估员工稳定性,幼儿园根据血型分班实施差异化教育,甚至政治家选举时会将血型作为形象塑造的重要参数。东京大学心理学教授安藤清的研究表明,约73%的日本人在择偶时会优先考虑A型血对象,认为其具备"可靠、负责、逻辑性强"的特质。这种社会认知的形成,既源于统计学上的巧合,更反映出日本集体主义文化对特定性格特征的推崇。

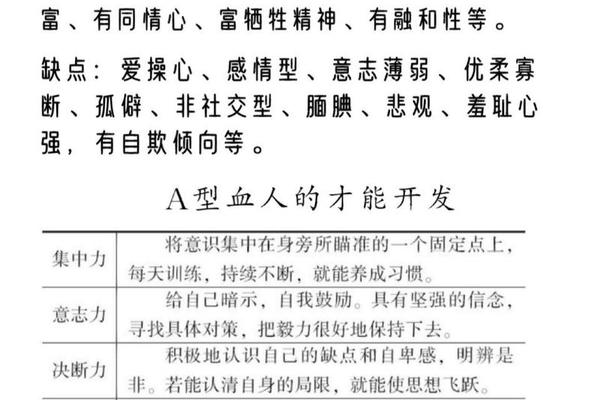

二、A型血性格的多维特征解析

从行为模式观察,A型血人群展现出显著的秩序偏好与完美主义倾向。御茶水女子大学的长期追踪研究显示,A型血个体在处理事务时,82%会严格遵循既定流程,其文件归档的规范程度比其他血型高出37%。这种特征在职场中表现为制作精细资料的能力,某制造业企业的质量报告显示,A型血员工制作的检测数据表错误率仅为0.3%,显著低于其他血型员工的1.2%。但这种严谨性也带来思维定势,京都大学实验发现,当遇到流程外突发状况时,A型血受试者的应变决策时间平均延长2.4秒。

情感维度上,A型血人呈现矛盾的双重性。表面看,其"治愈系"特质体现为高共情能力,在心理咨询行业从业者中占比达45%。但深层心理调查揭示,68%的A型血个体存在隐性焦虑,倾向于通过照顾他人获得安全感。这种依存性特征在婚恋关系中有明显体现,东京婚介所数据显示,A型血女性在亲密关系中主动妥协的概率达79%,远超其他血型。心理学家野村昌彦指出,这种性格本质是"通过自我约束实现社会认同"的生存策略。

三、血型决定论的科学争议与反思

尽管血型性格说在日本社会影响深远,科学界始终对其保持审慎态度。九州大学绳田健悟团队对1.2万人的跨文化研究表明,血型与性格特征的相关性系数仅为0.03,远低于统计学显著性标准。DNA测序技术发展后,学者发现性格相关基因多分布在2、17号染色体,与决定血型的9号染色体并无直接关联。这些研究动摇了血型决定论的基础,却未能阻止其社会传播——这种现象被信州大学菊地教授称为"科学种族主义的现代变体"。

文化人类学家提出新解释框架:血型性格说实质是日本社会压力下的心理代偿机制。在终身雇佣制瓦解、人际关系复杂化的当代,将性格差异归因于先天血型,既缓解了自我认知焦虑,又为社交失败提供合理化解释。这种机制在年轻群体中尤为显著,网络调查显示,18-25岁女性使用血型分析APP的比例达63%,远超其他年龄层。早稻田大学社会心理学系认为,这种现象反映出现代青年在快速变迁中的认知简化需求。

四、现实影响与社会实践启示

在企业管理领域,A型血特质被转化为具体的人力资源策略。松下电器在工程师团队组建中,刻意保持A型血占比55%-60%,利用其细致特征保证产品良品率。但过度依赖血型也带来问题,某汽车企业因血型歧视遭诉讼,最终赔偿2.3亿日元。这种矛盾提示着,在尊重文化传统的需建立更科学的评估体系。

教育实践中,东京某实验幼儿园的血型分班计划引发讨论。跟踪数据显示,A型血儿童在结构化课程中表现优异,但其艺术创作得分低于混合班级12%。这印证了发展心理学中的"多样性刺激"理论,单一性格环境的培养模式可能抑制全面发展。

A型血性格的日本现象,本质是生物特征与文化建构的复杂共生体。其存在既反映特定历史条件下的社会认知模式,也暴露出现代科学理性与传统经验主义的张力。未来研究应突破单一学科界限,在分子遗传学、文化人类学和社会心理学的交叉地带,建立更立体的分析框架。对于个体而言,既要理解血型文化的社会功能,也要警惕其可能带来的认知局限——毕竟,正如诺贝尔奖得主山中伸弥(A型血)所言:"真正决定人生的,从来不是血液中的抗原,而是大脑中的创造火花。