人类对血型的认知始于20世纪初ABO血型系统的发现,但随着医学研究的深入,血型的复杂性远超传统分类的想象。以A型血为例,它不仅存在ABO系统中A抗原的表达差异,还与Rh血型系统结合形成更精细的分类——A+与A-。这种双重分类体系不仅影响着日常医疗行为,更在输血安全、妊娠管理等领域具有重要价值。理解A型血内部的分型逻辑,是规避医疗风险、实现精准治疗的前提。

一、ABO系统与Rh系统的双重逻辑

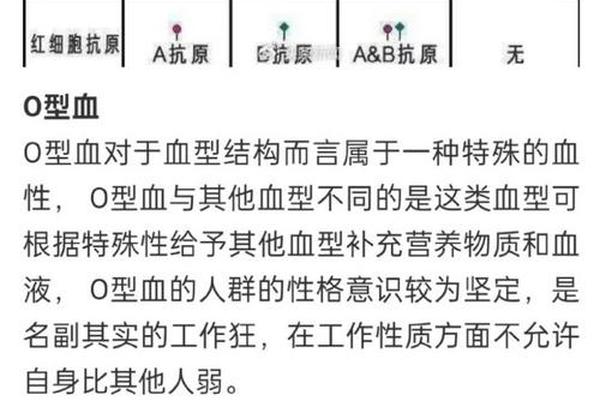

在ABO血型系统中,A型血定义为红细胞表面携带A抗原,血清中含抗B抗体。这一分类基于1900年兰茨泰纳发现的凝集反应原理:当A抗原与抗A抗体相遇时,红细胞会发生凝集。但ABO系统仅能反映部分血型特征,Rh血型系统的发现进一步扩展了血型认知维度。Rh系统以红细胞表面是否存在D抗原为划分标准,阳性(Rh+)表示含有D抗原,阴性(Rh-)则缺失该抗原。

因此"A+"血型的完整含义是:ABO系统中的A型叠加Rh系统中的阳性。这种双重分类机制源于临床实践中的发现——仅匹配ABO血型而忽略Rh系统时,输血仍可能引发溶血反应。例如Rh阴性个体首次输入Rh阳性血液后虽无急性反应,但体内会产生抗D抗体,再次输血时将导致红细胞破裂。数据显示,中国人群中Rh阳性占比约99.7%,阴性仅0.3%,被称为"熊猫血",这种稀有性加剧了分型的重要性。

二、A型血内部的亚型分化

ABO系统内部的复杂性在A型血中尤为突出。研究发现,A型可细分为A1、A2、A3等亚型,其中A1型占A型人群的80%以上。A1型红细胞同时表达A抗原和A1抗原,而A2型仅表达A抗原,这种差异导致两者血清抗体构成不同:A2型血清中可能含有抗A1抗体。当A1型患者接受A2型血液时,抗A1抗体会攻击供体红细胞,引发输血反应。这种现象解释了为何同属A型血的个体仍需进行交叉配血试验。

更罕见的Ax型则进一步挑战传统检测方法。此类红细胞表面A抗原表达微弱,常规抗A试剂可能无法识别,易被误判为O型。但Ax型血清含有抗A抗体,若误输O型血反而会引起溶血。日本学者研究发现,Ax亚型在东亚人群中的发生率约0.03%,虽然罕见却可能造成严重医疗事故。这提示现代血型检测需结合单克隆抗体技术、分子生物学检测等多元手段。

三、临床实践中的分型意义

在输血医学领域,A+与A-的区分直接决定输血策略。Rh阴性患者原则上只能接受Rh阴性血液,但在紧急情况下可破例输注Rh阳性血液,不过必须严格限制次数。对于育龄女性,Rh阴性血型管理更为关键:若Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,刺激产生抗D抗体,导致后续妊娠发生新生儿溶血。因此这类孕妇需在分娩后72小时内注射抗D免疫球蛋白,阻断抗体形成。

器官移植领域同样需要双重血型匹配。2019年约翰·霍普金斯大学的研究显示,Rh血型不合的肾脏移植术后急性排斥反应发生率增加12%。而ABO亚型差异可能影响造血干细胞移植效果,A2型供体的干细胞植入A1型患者体内时,残留的抗A1抗体可能延迟造血重建。这些发现促使世界卫生组织将Rh分型纳入器官移植匹配的强制检测项目。

四、遗传学视角下的分型机制

从遗传学角度看,A型血的形成由9号染色体上的ABO基因决定。A等位基因编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,催化H抗原转化为A抗原。而Rh阳性由1号染色体上的RHD基因决定,该基因缺失或突变则表现为Rh阴性。基因测序发现,约45%的Rh阴性中国人携带RHD基因假阳性突变,这类"亚洲型DEL表型"虽表达微量D抗原,仍需按Rh阴性处理。

孟买血型现象进一步揭示血型遗传的复杂性。当个体因FUT1基因突变无法合成H抗原前体时,即使携带A基因也无法表达A抗原,表现为特殊的Oh型。此类人群若按常规检测判为O型,输血时将引发致命反应。中国台湾地区的研究显示,孟买血型发生率约1/8000,提示临床需建立更完善的血型基因数据库。

A型血的分型体系折射出现代医学对生命复杂性的认知深化。从ABO到Rh系统,从A1/A2亚型到孟买血型,每一次分型标准的细化都伴随着医疗安全的提升。当前研究正在探索血型与疾病易感性的关联,例如A型人群对SARS-CoV-2的较高感染风险,这为个性化医疗提供新思路。建议医疗机构建立血型分子档案库,同时加强公众对稀有血型的认知教育。未来,随着基因编辑技术的发展,或可通过修饰血型抗原解决供体短缺问题,但这需要与技术的双重突破。