人类对血型遗传规律的探索始于20世纪初卡尔·兰德施泰纳对ABO血型系统的发现,这项革命性研究不仅改变了输血医学,更为亲子关系的生物学判定奠定了基础。当父母分别为A型与B型血时,其子女的血型组合呈现出独特的遗传多样性,这种看似复杂的现象背后,实则遵循着严谨的孟德尔遗传定律。血型对照表作为直观展现遗传规律的载体,既是科学认知的工具,也承载着社会对血缘关系的深层思考。

一、血型遗传的生物学基础

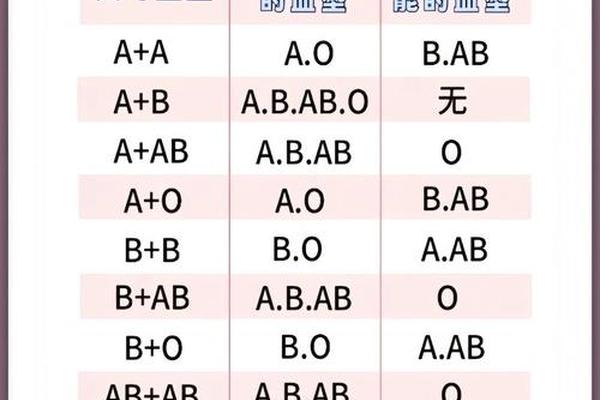

ABO血型系统的遗传机制由9号染色体上的等位基因决定,A、B为显性基因,O为隐性基因。当父母分别为A型(基因型可能为AA或AO)和B型(基因型可能为BB或BO)时,子女将各继承一个等位基因。例如AO型父亲与BO型母亲结合时,子代可能获得A/O/B三种基因组合,表现为A型(AO)、B型(BO)、AB型(AB)或O型(OO)四种可能。

这种遗传多样性源于基因分离与自由组合定律。若父母携带杂合基因(AO+BO),其子女出现O型血的概率为25%,这与隐性基因的遗传特性直接相关。值得注意的是,AB型子代的形成需要父母双方分别提供A和B基因,而O型子代的出现则要求父母双方均传递O基因。这种精确的遗传机制,使得血型成为天然的生物身份证。

二、血型对照表的应用与局限

现行血型对照表显示,A型与B型父母的子代可能涵盖所有ABO血型类型。这种广泛的可能性源于基因显隐关系的复杂性:当父母存在杂合基因时,原本看似矛盾的O型血出现成为可能。例如AO型父亲与BO型母亲生育O型子女的案例,在基因层面完全符合遗传规律。

但对照表的应用存在明确边界。其核心价值在于排除非遗传可能性,而非确认亲子关系。若子代血型超出对照表预测范围(如A+B型父母生育Rh-阴性子女),可初步质疑血缘关系,但确诊仍需DNA检测。2015年陕西发现的CisAB血型案例更表明,极少数基因突变会导致血型遗传异常,这类特殊人群的亲子鉴定必须依赖分子生物学手段。

三、血型鉴定的科学争议

传统血型鉴定方法的准确性在80%左右,当结合MN、Rh等其他血型系统时,准确率可提升至95%。但这种多系统检测面临现实困境:临床常用ABO+Rh双系统检测,而SS、Kell等稀有血型系统的检测成本高昂,普及率不足。这使得单纯依赖血型进行亲子判定存在统计学误差风险。

与DNA鉴定相比,血型分析的局限性显而易见。STR基因分型技术可实现99.99%的亲子关系确认,且能检测数百个遗传标记位点。而血型系统仅反映单个基因座的遗传信息,无法应对基因重组、突变等复杂情况。2022年《司法鉴定技术规范》明确要求,法律效力的亲子鉴定必须采用DNA分析。

四、社会认知与科学实践的鸿沟

公众对血型遗传存在双重误读:既高估其确定性,又低估其复杂性。调查显示,38%的受访者认为"血型相同即可确认亲子关系",这种认知偏差导致诸多家庭矛盾。实际上,B型血父母完全可能生育O型子女,这种符合遗传规律的现象常被误解为血缘异常。

医学界建议建立分级鉴定体系:初筛使用血型对照表排除明显矛盾,争议案例转向DNA检测。这种分层策略既能控制司法成本,又可保证结论权威性。对于特殊血型人群,建议建立遗传档案库,收录CisAB、孟买血型等罕见类型的基因数据,为精准鉴定提供支持。

血型遗传规律揭示的生命密码,既是自然选择的杰作,也是科技认知的起点。在生物识别技术飞速发展的今天,血型对照表的价值不应被神化或贬低,而应作为遗传认知的启蒙工具。未来研究需着重解决血型系统的表观遗传修饰、基因表达调控等深层机制,同时推动快速DNA检测技术的平民化,让科学真相照亮每个家庭的血缘认知之路。