血型遗传的复杂性和多样性一直是医学和遗传学领域的重要课题。在常规认知中,AB型与A型父母结合时,子女的血型通常为A型、B型或AB型,但在特殊情况下却可能诞生罕见的AB型且Rh阴性(ABHR-)的个体。这种看似矛盾的遗传现象背后,涉及ABO血型系统的共显性遗传、Rh因子的隐性遗传规律,以及基因突变、血型亚型等深层次的生物学机制。本文将从遗传学原理、特殊血型案例、种族分布特征及医学实践意义等角度,系统解析这一现象的科学本质。

遗传机制与特殊血型

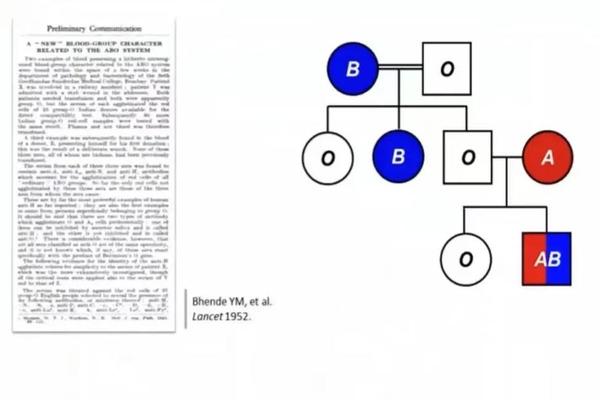

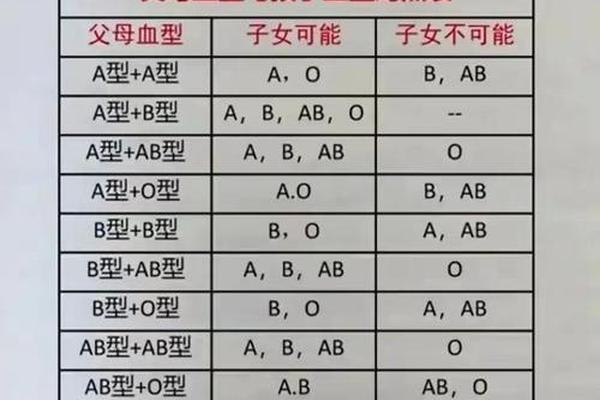

ABO血型系统由9号染色体上的IA、IB和i三个等位基因决定,其中IA与IB为共显性,i为隐性基因。当AB型(IAIB)与A型(IAIA或IAi)父母结合时,理论上子女可能携带IAIB(AB型)、IAIA(A型)或IAi(A型)基因型。Rh阴性(Rh-)作为隐性性状,需父母双方均携带至少一个Rh-基因。若AB型父母携带罕见的顺式AB突变基因(如Cis-AB09),其遗传规律将打破常规——例如韩国2015年发现的全球首例Cis-AB09型父母,其B型基因与突变A型基因结合,可产生AB型子代。

这种特殊遗传现象还涉及H抗原系统的隐性上位效应。孟买血型(Oh型)个体因缺乏H基因(hh纯合),无法合成AB抗原的前体物质,即便携带IA或IB基因仍表现为O型。若此类隐性基因与Rh-基因同时存在,将极大增加血型鉴定的复杂性。研究显示,H基因突变在亚洲人群中的发生率约万分之一,而Rh-在汉族中仅占0.3%,两者的叠加使得ABHR-血型的出现成为极小概率事件。

种族差异与地域分布

血型分布的种族特异性为特殊血型的产生提供了种群基础。全球AB型人群平均占比约6%,但在山西、河南等历史上民族交融频繁的地区可达9%-11%。Rh阴性血型在欧洲白人中占比15%,而亚洲地区不足1%。这种地理差异与历史上的基因漂变、自然选择密切相关,例如蒙古人种B型高频特征与高原环境适应性相关。

值得关注的是,特殊血型的区域集聚现象可能放大罕见遗传事件的发生概率。日本学者山本的研究表明,东亚人群中AB型亚型(如A2B)的出现频率显著高于欧美。我国山西发现的顺式AB型家系研究显示,该地区AB型人群的基因重组率异常,可能与历史上的族群迁徙和隔离有关。这些地域性基因库特征,使得特定区域出现ABHR-血型的概率相对提升。

医学实践与挑战

特殊血型的遗传规律对临床输血和亲子鉴定具有重大影响。常规ABO血型检测可能将孟买血型误判为O型,导致输血事故。2017年湖南某医院案例显示,B型与O型父母诞下A型子女,最终确认为母亲携带h基因的孟买血型。此类案例要求医疗机构必须采用分子检测技术,而非仅依赖血清学方法。

在层面,血型遗传的非常规现象易引发家庭关系误解。统计显示,约0.02%的亲子鉴定争议源于血型遗传的特殊性。对此,国际输血协会建议建立稀有血型数据库,日本已实现区域性稀有血型冷冻保存系统。我国学者提出,应将基因测序纳入新生儿筛查,通过提前建立个体血型基因档案,防范医疗风险。

未来研究方向

基因编辑技术的突破为血型研究开辟了新路径。CRISPR技术已成功实现体外红细胞H抗原修饰,理论上可人工合成通用血型。群体遗传学研究则需关注快速城市化进程中基因流动对血型分布的影响——深圳等移民城市的AB型比例较三十年前上升2.3%,可能改变区域性稀有血型发生频率。

建议建立多中心协作的亚洲稀有血型研究网络,整合临床数据与基因组信息。同时开发便携式血型快速检测设备,结合人工智能算法预测输血相容性。对于ABHR-等极端稀有血型,可探索诱导多能干细胞(iPSC)定向分化为红细胞的技术,从根本上解决血液供给难题。

血型遗传的复杂性远超传统认知,AB型与A型父母孕育ABHR-个体的可能性,揭示了人类基因组的精妙与多变。从孟买血型的上位效应到顺式AB型的基因重组,这些特殊案例不仅挑战着经典遗传学理论,更推动着临床技术的革新。未来研究需融合分子生物学、生物信息学和多组学分析,构建动态的血型遗传预测模型。对于医疗系统而言,建立全覆盖的血型基因数据库和应急供血机制,将成为保障稀有血型群体生命安全的关键举措。