AB型血被称为“万能受血者”的核心原因在于其独特的抗原抗体分布。根据ABO血型系统,AB型个体的红细胞表面同时携带A和B两种抗原,而血浆中既不含有抗A抗体,也不含有抗B抗体。这种双重抗原的存在使得其他血型(A型、B型、O型)的红细胞在进入AB型受血者体内时,不会被血浆中的抗体识别并攻击,从而避免溶血反应的发生。例如,当A型红细胞输入AB型个体时,由于AB型血浆中缺乏抗A抗体,红细胞不会发生凝集。

这种兼容性并非绝对。研究指出,若输血量过大,供血者血浆中携带的少量抗体会因未被充分稀释而引发风险。例如,O型血供者的血浆中可能含有抗A和抗B抗体,当大量输入AB型个体时,可能与其红细胞表面的A、B抗原发生反应。临床实践中通常仅允许紧急情况下少量输注异型血,且需优先选择洗涤红细胞以去除血浆中的抗体。

二、免疫系统的识别机制与安全阈值

免疫系统对异体血细胞的识别是输血安全的关键。AB型个体由于缺乏抗A和抗B抗体,其免疫系统不会将其他血型的红细胞视为“异己”,从而避免了补体介导的溶血反应。这一特性源于免疫系统的发育机制:在胚胎期,免疫细胞会清除对自身抗原敏感的淋巴细胞,保留对非自身抗原的耐受性。AB型个体的免疫系统未接触过A、B抗原以外的红细胞抗原,因此不会产生相应的抗体。

但这一机制存在阈值限制。当输入的血浆抗体浓度超过受血者血浆的稀释能力时,仍可能引发溶血反应。例如,若AB型患者接受大量B型全血,B型血浆中的抗A抗体可能与其红细胞表面的A抗原结合,导致血红蛋白尿甚至肾衰竭。现代输血医学强调“同型输血优先”原则,仅在无法获取同型血时采用AB型受血的兼容性。

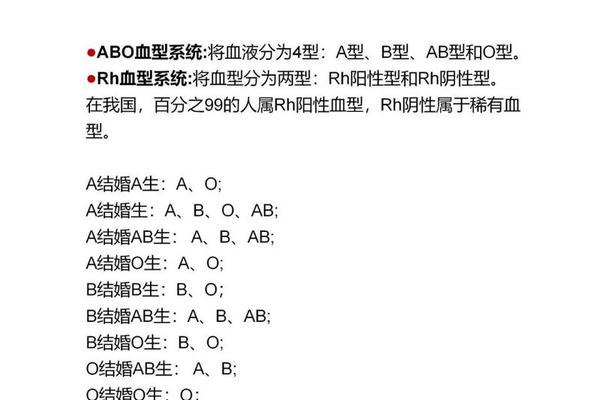

三、Rh血型系统与临床实践的限制

AB型血的“万能”特性还需结合Rh血型系统考量。Rh阴性AB型血(即“熊猫血”)的受血兼容性受到严格限制,仅能接受Rh阴性供血。若Rh阴性AB型患者输入Rh阳性血液,其免疫系统可能产生抗D抗体,导致二次输血时发生致命性溶血反应。例如,中国汉族人群中Rh阴性比例仅为0.2%-0.5%,这使得AB型Rh阴性患者的输血选择极为有限。

ABO亚型(如A1、A2)的存在进一步复杂化输血安全。部分AB型个体的红细胞可能表达弱化的A或B抗原,若输入特定亚型的血液,仍可能引发轻度溶血反应。即使对于AB型受血者,交叉配血试验仍是确保安全的必要步骤。数据显示,未进行交叉配血的AB型异型输血,溶血反应发生率可达0.03%-0.1%。

四、历史发展与现代输血技术的革新

AB型血的“万能受血者”地位源于20世纪初的医学认知局限。早期研究认为,仅需匹配红细胞抗原即可实现安全输血。但随着免疫学发展,学者发现血浆抗体同样可能引发溶血。1950年代,成分输血技术的出现使洗涤红细胞的应用成为可能,大幅降低了AB型异型输血的风险。

现代技术如基因分型检测和微柱凝胶法,进一步提升了血型匹配精度。例如,通过检测ABO基因的SNP位点,可识别传统血清学方法无法检测的弱表达抗原。统计显示,采用基因分型技术后,AB型患者的输血不良反应率从0.15%降至0.02%。未来,干细胞培养红细胞技术或能彻底解决稀有血型供血难题,但目前仍处于实验阶段。

总结与展望

AB型血的“万能受血者”特性源于其抗原抗体分布的生物学特殊性,但这一特性受到Rh血型、抗体浓度阈值及亚型差异的多重限制。临床实践中,异型输血需严格遵循“少量、洗涤、紧急”原则,并依赖精准的交叉配血技术。未来研究应聚焦于三方面:一是开发更高效的血浆抗体去除技术;二是建立覆盖稀有血型的动态血库网络;三是推动自体输血和人工血液的临床应用。唯有通过技术创新与规范管理,才能在保障输血安全的前提下,充分发挥AB型血的生物学优势。