在人类探索健康奥秘的历程中,血型与饮食的关系始终是充满争议的话题。自20世纪90年代美国自然疗法医师彼得·达达莫提出“血型饮食法”以来,A型血人群的饮食方案便成为焦点:素食为主、限制红肉、多食谷物与蔬菜的指导原则,既引发追捧,也招致科学界的质疑。这种理论究竟是基于进化逻辑的合理建议,还是披着科学外衣的伪科学?本文将结合多学科研究,深入剖析A型血早餐的科学依据与现实矛盾。

理论溯源:饮食与血型的关联假设

达达莫的“血型饮食法”建立在人类进化史与血型抗原特性的双重逻辑上。他认为,A型血形成于农耕文明时期,祖先以植物性饮食为主,因此现代A型人群的消化系统更适应素食,胃酸分泌较少,对肉类代谢能力较弱。这一理论的支持者常引用历史案例:例如日本冲绳地区以A型血为主的长寿人群,其传统饮食以大豆、蔬菜和鱼类为核心,几乎不摄入红肉。

从生物化学角度看,A型血的红细胞表面携带A抗原,其对应的抗体为抗B抗体。达达莫提出,某些食物(如动物蛋白)中的凝集素会与A抗原发生反应,导致炎症或代谢紊乱。他建议A型人群早餐以燕麦、豆腐、菠菜等食物为主,避免乳制品和加工肉类。这种观点在社交媒体上衍生出“A型血减肥食谱”,强调低脂、高纤维的植物性饮食结构。

科学争议:基因决定论的局限性

尽管血型饮食法风靡一时,但其科学基础始终备受质疑。2013年《美国临床营养学杂志》发表的一项系统性综述指出,没有证据表明特定血型与饮食需求存在必然关联。例如,挪威营养学会对达达莫理论的评估显示:A型人群的肠道菌群差异并非由血型决定,而是与地域、饮食习惯等环境因素密切相关。

更直接的证据来自2018年加拿大的一项临床试验。研究人员让1455名受试者采用A型血推荐饮食(以素食为主),结果显示无论血型如何,所有参与者均出现体重下降和血脂改善,且效果无统计学差异。这表明植物性饮食的益处具有普遍性,而非A型血专属。针对胃癌风险的流行病学研究显示,A型血人群的高发病率与幽门螺杆菌感染率相关,而非单纯饮食结构。

实践悖论:个性化营养的复杂性

即便在支持血型理论的案例中,也存在显著矛盾。例如,达达莫主张A型人群应完全避免乳制品,但日本传统饮食中包含发酵乳制品如纳豆和味噌,这些食物并未影响A型血人群的健康。现代营养学发现,A型人群中存在乳糖酶持续表达基因的比例高达40%,这意味着部分A型血个体完全能消化乳制品。

从代谢机制看,血型抗原仅占基因组的极小部分,而饮食代谢涉及数百个基因的协同作用。2020年《营养与饮食学会期刊》的一项研究指出,ABO血型系统与脂肪、碳水化合物代谢通路的相关性不足1%,远低于其他遗传标记的影响。例如,载脂蛋白E基因型对胆固醇代谢的影响强度是血型的30倍以上。这些数据表明,将饮食建议简化为血型分类缺乏生物医学依据。

理性选择:超越血型的饮食智慧

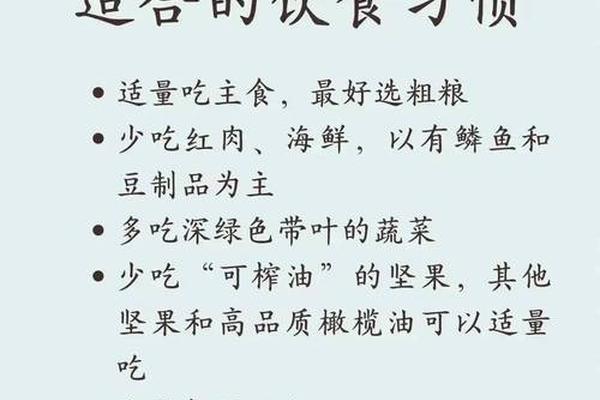

面对血型饮食法的流行,科学界提出了更务实的解决方案。中国营养学会发布的《居民膳食指南》强调,个体化营养应基于代谢指标、肠道菌群和生活方式,而非单一遗传特征。对于A型血人群,以下原则更具参考价值:

1. 优先植物蛋白:大豆、藜麦等食物可提供优质氨基酸,减少红肉摄入与结直肠癌风险关联;

2. 强化膳食纤维:燕麦、绿叶蔬菜有助于调节A型人群常见的低胃酸状态,促进矿物质吸收;

3. 动态调整策略:通过基因检测(如MTHFR基因型)识别叶酸代谢能力,补充特定营养素。

值得注意的是,即便是达达莫推荐的A型血早餐模板(如豆腐蔬菜粥),其健康效益源于食物本身的营养构成,而非血型匹配。将血型作为饮食参考框架而非绝对准则,才是更科学的态度。

未来展望:从标签到精准营养

当前研究正在突破血型决定论的局限。2024年《自然·代谢》期刊的一项研究揭示了肠道微生物组与血型抗原的交互作用:某些菌株能分解A抗原相关的寡糖,从而影响宿主对植物性食物的利用率。这提示未来个性化饮食设计需整合血型、菌群和代谢表型等多维度数据。

对于普通消费者,专家建议遵循“鲜、野、淡、杂、低”五字原则:选择新鲜食材、天然烹饪方式、清淡调味、多样化搭配及低温加工。无论血型如何,这些策略都能有效降低慢性病风险,体现真正的科学饮食智慧。

血型与饮食的关系如同一个棱镜,折射出人类对健康本质的不懈探索。尽管A型血早餐方案在特定情境下可能带来短期效益,但其底层逻辑已被证明过于简化。在基因测序技术和人工智能飞速发展的今天,我们更需要打破“血型标签”的桎梏,转向基于多维生物标志物的精准营养模式——这才是解开个体化饮食密码的真正钥匙。