血液的奥秘不仅在于其生命维持功能,更在于血型与健康之间千丝万缕的联系。随着医学研究的深入,A型血与B型血在疾病易感性上的差异逐渐浮出水面,而两者在输血和遗传中的互动规律也引发广泛关注。本文将从疾病风险、输血匹配及遗传性格三个维度,探讨A型与B型血的生物学特性及其对健康的影响。

疾病风险的生物学差异

多项临床研究表明,A型血人群在心血管疾病和癌症领域面临更高风险。2022年《神经学》杂志的研究指出,A型血人群在60岁前中风风险较其他血型增加16%,而O型血风险降低12%。这一现象可能与A型血特有的凝血因子水平相关:其血浆中第Ⅷ因子浓度较高,易导致血液黏稠度增加。上海交通大学团队对1.8万名志愿者的追踪发现,A型血人群消化道癌症(如胃癌、结直肠癌)发病率显著高于非A型血群体,可能与胃黏膜对幽门螺杆菌的易感性增强有关。

相比之下,B型血人群的代谢性疾病风险更为突出。法国巴黎南大学的研究显示,B型血人群Ⅱ型糖尿病患病风险比O型血高21%,可能与胰岛素敏感性及糖代谢基因表达差异相关。B型血群体对病毒性感染的抵抗力较弱,肺部疾病和细菌性腹泻的发生率也较高,这与其免疫系统中特定抗体的表达模式存在关联。

输血相容性的科学边界

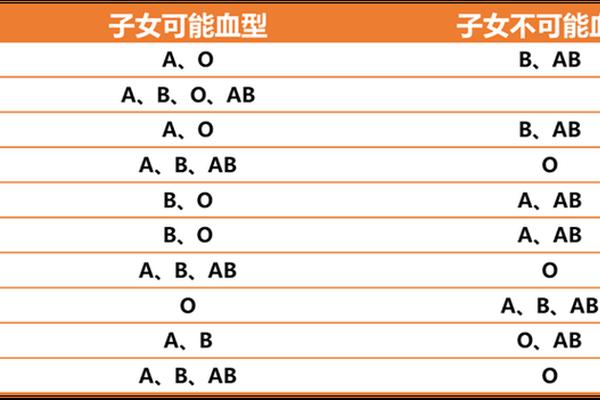

在输血医学中,A型与B型血的互动遵循严格的生物学规律。ABO血型系统的核心机制在于红细胞表面抗原与血清抗体的特异性反应:A型血红细胞携带A抗原,血清中含抗B抗体;B型血则相反。这种互斥性决定了直接输血时需严格匹配——A型血患者仅能接受A型或O型供血,B型血同理。若发生错配,抗A或抗B抗体会引发红细胞凝集反应,导致溶血性休克甚至死亡。

关于“万能供血者”O型血的认知需谨慎纠偏。虽然O型红细胞缺乏A/B抗原,但其血浆中的抗A、抗B抗体仍可能引发受血者溶血反应,尤其在大量输血时风险倍增。对于特殊群体如孕妇,若母亲为O型血而胎儿为A/B型,还可能因ABO血型不合引发新生儿溶血病,需通过产前抗体筛查进行预防。

遗传特质与健康行为的交互影响

血型与性格的关联虽存争议,但已发现其对健康管理具有间接影响。心理学研究显示,A型血人群常具有追求完美、自我要求高的性格特征,这种特质可能导致长期压力积累,进而通过神经内分泌途径升高皮质醇水平,加剧心血管系统负担。而B型血人群的随性特质虽有助于心理调节,但也可能因饮食控制意识薄弱而增加代谢性疾病风险。

在疾病预防策略上,这种差异需要针对性干预。A型血人群应重点监控血压、血脂指标,并通过冥想、运动等方式缓解压力;B型血群体则需强化饮食管理,减少高糖高脂摄入,同时注重提升免疫力。值得注意的是,血型仅作为风险提示因子,不能替代临床诊断。例如,O型血虽整体患癌风险较低,但消化性溃疡发生率却是其他血型的1.5-2倍,这与胃酸分泌特性密切相关。

血型作为遗传标记物,为疾病风险评估提供了独特的生物学视角。现有研究证实,A型与B型血在心血管、代谢性疾病领域呈现显著差异,而输血相容性规律则体现了免疫系统的精密调控机制。这些关联多为统计学结果,其分子机制仍需深入探索——例如ABO基因如何通过糖基转移酶影响器官微环境,以及血型抗原如何参与肿瘤免疫逃逸等。

未来研究应结合基因组学和多组学技术,解析血型与其他遗传因子的协同作用。临床实践中,建议将血型纳入个性化健康管理框架,但同时强调生活方式干预的核心地位。毕竟,决定健康结局的不仅是先天基因密码,更是后天行为选择的累积效应。正如《循环》杂志所指出的,坚持健康饮食、规律运动等五大习惯,可使预期寿命延长10年以上——这或许才是超越血型宿命的终极答案。