A型血是ABO血型系统中分布最广的类型之一,其核心特征为红细胞表面携带A抗原,血浆中存在抗B抗体。从遗传学角度看,A型血的基因型分为两种形式:显性纯合型(IAIA)和显性杂合型(IAi)。当父母双方均携带至少一个IA基因时,子代可能表现为A型血;若一方携带隐性i基因(如IAi与ii组合),则子代有50%概率为A型或O型。

抗原的形成依赖于H基因编码的岩藻糖转移酶,该酶为A/B抗原合成的必要前提。在A型个体中,IA基因编码的α-1,3N-乙酰氨基半乳糖转移酶将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原的糖链末端,从而形成完整的A抗原。这一生化过程解释了为何孟买血型(缺乏H基因)即使携带IA基因也无法表达A抗原。

亲子鉴定中的A型血组合规律

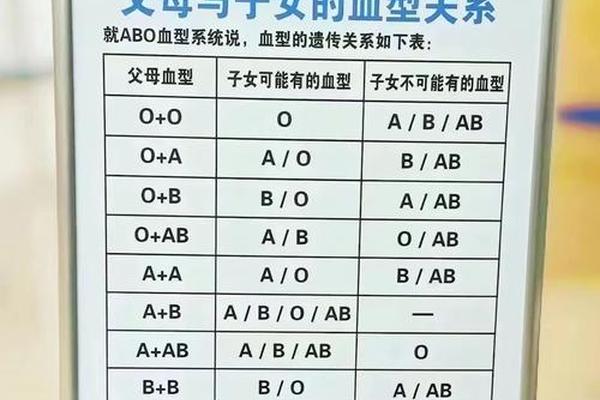

根据血型遗传对照表,A型血父母与不同血型配偶的组合将产生特定的遗传限制:

1. A型+A型:子代可能为A型(75%)或O型(25%),绝对排除B型与AB型。

2. A型+O型:若O型配偶为ii基因型,子代仅能获得IA或i基因,因此血型为A型(50%)或O型(50%)。

3. A型+AB型:由于AB型携带IA和IB基因,子代可能获得IA或IB,形成A型(50%)、B型(25%)或AB型(25%),但O型完全不可能。

值得注意的是,血型对照表仅能用于排除亲子关系,例如当A型父母宣称其子代出现B型或AB型时,可初步判定非亲生。符合血型规律的情况仍需通过DNA检测确认,因不同血型系统的基因位点存在独立性。

特殊案例与科学验证的局限性

在临床实践中,约0.01%的案例会出现血型遗传异常。例如,当父母为A型(IAi)和B型(IBi)时,子代理论上可能出现AB型,但实际概率受基因重组影响可能低于预期值25%。亚型A2的抗原表达较弱,可能导致血清学检测误判为O型,需通过分子生物学方法确认。

2008年日本学者山本的研究发现,ABO基因的罕见突变可能导致抗原表达异常。例如,IA基因的第六外显子单核苷酸缺失会形成无效等位基因,使A型血呈现O型特征。这类现象说明,单纯依赖血型对照表可能造成0.1%-0.3%的误判风险。

技术演进与多维度鉴定体系

现代亲子鉴定已形成三级验证体系:

1. 初级筛查:使用ABO血型系统排除明显矛盾组合,效率达98%。

2. 中级分析:检测HLA抗原、MN血型等辅助系统,将排除率提升至99.9%。

3. 终极确认:通过STR(短串联重复序列)检测21个基因座,使亲子关系确认准确率超过99.9999%。

值得注意的是,2024年中国司法鉴定科学研究院的统计数据表明,在12万例亲子鉴定中,有317例ABO血型符合遗传规律但DNA检测否定亲子关系,主要源于基因突变或嵌合体现象。

总结与展望

A型血在亲子鉴定中既是基础工具又是复杂变量。其遗传规律为家庭关系提供了初步判断依据,但抗原表达的生物学复杂性和基因突变的不可预测性,要求鉴定过程必须结合多基因位点分析。未来研究需聚焦于三方面:一是建立涵盖Rh、Kell等次要血型系统的综合筛查模型;二是开发低成本全基因组测序技术以实现单次检测多维验证;三是完善罕见血型突变数据库,减少因基因多态性导致的误判。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳所言:“血液中的密码远比人类已破译的更为深邃”,这一领域仍需要跨学科协作探索。