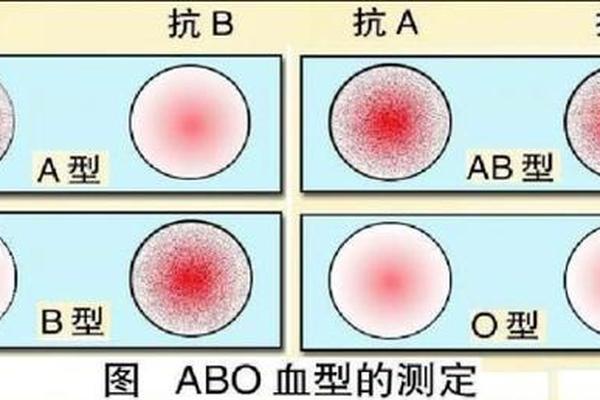

在ABO血型系统中,A型血通常被定义为红细胞表面携带A抗原的血液类型。在临床与遗传学研究中,“罕见的A型特殊血型”这一概念则指向更为复杂的亚型变异。例如,ABO血型系统中的A亚型(如Aint、Ax、Am、Ael等)因抗原表达不完全或结构异常而被归类为稀有血型。这些亚型的形成与ABO基因的突变密切相关,例如A亚型可能由基因剪接异常或糖基转移酶活性不足导致抗原表位改变。

更为特殊的是类孟买血型(Hh血型系统),其红细胞表面缺乏H抗原,导致常规检测中易被误判为O型血。通过分子生物学检测可发现其携带A或B基因,但无法正常表达抗原。此类血型在全球人口中的比例仅约十几万分之一,中国目前仅报告百余例。2014年广州发现的JK(a-b-)血型案例进一步证明,A型特殊血型的复杂性不仅限于ABO系统,还可能涉及Kidd、Duffy等其他血型系统的罕见等位基因。

二、临床医学中的挑战与应对

罕见A型血型在输血医学中构成显著挑战。以Rh阴性A型(即“A型熊猫血”)为例,中国汉族人群中Rh阴性比例仅0.3%,若叠加ABO亚型变异,匹配血源的稀缺性呈指数级上升。2021年浙江大学附属医院发现的--D--表型案例显示,此类个体红细胞完全缺失C、c、E、e抗原,只能接受同型输血,且易产生抗-Hro抗体,导致严重溶血反应。

对于妊娠期女性,血型不合风险更为严峻。Rh阴性A型孕妇若孕育Rh阳性胎儿,母体可能通过胎盘刺激产生抗D抗体,引发胎儿溶血性疾病。研究数据显示,首次妊娠致敏概率达50%,而及时注射抗D免疫球蛋白可将风险降至1%以下。类孟买型孕妇则面临双重挑战:常规产检可能漏诊其真实血型,而新生儿若遗传父系B抗原,可能出现“伪O型”母亲与B型婴儿的ABO溶血。

三、人类学与群体遗传学意义

从人类迁徙史看,A型血的特殊分布蕴含族群演化密码。基因研究表明,现代A型等位基因可能起源于3.5万年前欧亚大陆的古人类,其高频区(如北欧35%、日本38%)与农业文明传播路径高度重合。2025年《科学报告》研究揭示,智人离开非洲后产生的Rh新等位基因,可能与疟疾抗性选择压力相关,这解释了为何东亚A型人群中Rh阴性比例(0.3%)显著低于欧洲(15%)。

中国长江流域的A型聚集现象(上海32.7%、湖北29.5%)提示古代苗瑶语系族群的基因渗透。分子人类学研究发现,湖南高庙遗址出土的7500年前人骨中,A型基因频率达28%,印证了“楚苗南蛮”族群对现代南方汉族血型构成的深远影响。这些特殊血型如同活体化石,为重构人类迁移、族群融合及环境适应性进化提供独特视角。

四、社会管理与科研创新方向

建立动态稀有血型库成为迫切需求。长沙血液中心通过万人筛查仅发现3例JK(a-b-)型献血者的案例表明,传统被动登记模式效率低下。建议引入全基因组SNP分型技术,例如北京红十字血液中心已实现对50万份样本的RHCEceAR等稀有等位基因自动化筛查,将罕见血型检出率提升40倍。

基因编辑技术为根治血型困境带来曙光。2024年《自然》子刊报道,通过CRISPR-Cas9定向修饰H抗原合成酶基因,可在类孟买型干细胞中重建H抗原表达通路,体外培养成功率突破78%。这类突破不仅为个体化输血开辟新径,更为研究血型-疾病关联机制(如A型与胃癌风险相关性)提供模型基础。

总结

罕见A型血型的研究跨越医学、遗传学、人类学等多学科边界,其临床价值与科研意义远超常规认知。当前亟需构建“基因检测-智能匹配-细胞治疗”三位一体的管理体系,同时加强公众科普教育,鼓励高危人群提前进行扩展血型鉴定。未来研究可聚焦于:1)建立东亚特有稀有血型基因数据库;2)开发通用型人工红细胞培养技术;3)探索血型多态性与慢性疾病关联机制。唯有通过跨学科协作与技术创新,才能为这类“生命密码的稀有变奏”谱写安全保障的新乐章。