人类对血型的研究跨越了百年历史,从最初输血治疗的生死考验到如今遗传学与医学的深度融合,ABO血型系统始终是生命科学的重要课题。当父母的血型分别为A型和O型时,这一看似简单的组合背后蕴含着复杂的遗传机制、潜在的健康关联以及社会文化认知的碰撞。理解这一现象不仅关乎个体健康管理,也为现代医学提供了独特的观察视角。

遗传学基础:显隐关系与基因型组合

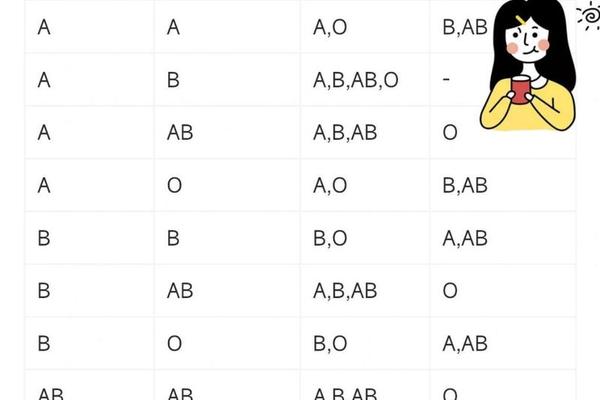

ABO血型系统由9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因决定。A型血的基因型可能是AA或AO,而O型血则严格由ii构成。当A型(AO)与O型(ii)结合时,子代将分别从父母处各获得一个基因:A型父母传递A或i基因的概率各占50%,而O型父母只能传递i基因。因此子女的血型有50%概率为A型(Ai),50%概率为O型(ii)。

值得注意的是,若A型父母的基因型为纯合子AA,则所有子女都将携带A型基因(Ai)。这种现象解释了为何某些A型父母与O型配偶的所有孩子均为A型。现代基因检测技术已能精确识别这类隐性遗传特征,为家庭血型认知提供科学依据。

特殊案例与基因互作

在极少数情况下,A型与O型父母可能生育出B型或AB型子女,这涉及罕见的遗传变异。例如孟买血型(Oh型)个体因缺乏H抗原前体物质,即使携带ABO基因也无法表达相应抗原,导致表型与基因型不符。此类案例中,父母若携带隐性h基因(如Ah型与Oh型组合),子代可能出现意外血型表现。

另一种特殊现象是顺式AB型(Cis-AB),即A和B基因位于同一条染色体上。当此类基因型与O型结合时,可能产生传统遗传规律外的血型组合。日本学者曾报道过A型与O型父母诞下AB型婴儿的案例,其分子机制正是源于这种染色体结构变异。

健康影响的多维视角

从医学角度看,A型与O型组合可能带来特定的健康风险。研究显示,A型血人群胃癌发病率较其他血型高38%,而O型血虽被称为“完美血型”,但其新生儿若为A型,可能因母体抗A抗体引发ABO溶血病。不过与Rh溶血不同,ABO溶血通常症状较轻,可通过产前抗体效价监测进行干预。

在免疫系统层面,A型个体的N-乙酰半乳糖胺转移酶与O型缺乏此类酶的特征形成鲜明对比。这种生化差异可能影响肠道菌群构成,进而导致代谢性疾病易感性的不同。近年研究还发现,ABO抗原在血管内皮细胞的表达与心血管疾病存在关联,A型人群需特别关注血脂水平。

社会文化中的认知误区

尽管科学界已明确血型与性格无直接关联,但东亚社会仍普遍存在“A型严谨、O型乐观”的刻板印象。这种认知偏差可能导致职场歧视或婚恋选择中的非理性判断。日本学者山崎真曾在《血型迷思》中指出,此类观念源于1930年代军国主义时期对国民性格的分类需求,而非科学实证。

在亲子关系认定方面,传统血型检测的局限性逐渐显现。我国某地方法院数据显示,约0.03%的亲子纠纷源于血型遗传的非常规表现。随着STR基因分型技术的普及,单纯依赖ABO血型进行亲权鉴定已成为历史,但公众科普仍显不足。

未来展望与研究前沿

当前研究正朝着两个方向深入:一是探索血型抗原在肿瘤免疫治疗中的应用,利用A型抗原特异性开发靶向药物;二是通过全基因组关联分析(GWAS)揭示ABO基因与其他疾病的复杂关联。例如2024年《自然·遗传学》刊文指出,ABO位点与COVID-19重症风险存在显著相关性。

对于A型与O型组合家庭,建议加强以下健康管理:定期进行胃癌筛查(尤其A型个体)、新生儿溶血病监测、以及基于血型特征的个性化营养指导。随着精准医学发展,未来或出现针对不同血型的疫苗优化方案和药物代谢调控体系。

血型作为生命的遗传密码,既是生物多样性的微观体现,也是连接个体与群体健康的独特纽带。从A型与O型的组合规律出发,我们得以窥见遗传学的精妙、医学的进步以及人类认知的演进轨迹。在科学与传统的对话中,持续探索将为我们揭开更多生命奥秘。