人们常说“性格决定命运”,而关于性格的成因,古今中外的讨论从未停止。在东亚社会,“血型性格论”尤为盛行,A型血常被贴上“谨慎内向”“完美主义”等标签,甚至成为婚恋、求职的潜在参考指标。但这一理论究竟是基于科学事实,还是文化建构的集体想象?本文将从起源、社会认知、科学争议及潜在影响等多维度展开探讨。

一、理论起源与文化传播

血型性格论的诞生可追溯至20世纪初的日本。1927年,日本学者古川竹二发表论文《血型与气质的研究》,提出“不同血型对应不同性格”的假说。他通过观察11个家庭成员的行为,得出A型血内向保守、B型血外向随性等结论。尽管样本量极小且研究方法存疑,该理论却因迎合了当时社会对“科学分类”的崇拜而迅速流行。日本军方甚至试图以此优化军队组合,例如将A型血士兵安排为防守型岗位。

在韩国,血型性格论的影响力同样深远。2007年延世大学的研究将A型血描述为“逻辑性强但癌症风险高”,并衍生出影视作品《我的B型男友》等文化符号。这种认知逐渐形成一种社会共识,甚至成为择偶标准。调查显示,近40%的韩国女性因认为B型血男性“自私”而拒绝与其结婚。文化传播的力量,使得血型性格论从学术假说演变为大众心理的“常识”。

二、A型血的社会认知画像

在流行文化中,A型血被赋予高度统一的性格标签。据多国民间总结,A型血个体常表现出“谨慎内敛”“责任感强”“追求完美”等特征。例如,韩国研究认为A型血人群情绪稳定但患癌率偏高;中国网络资料则强调其“注重细节”“不善社交”。这些描述甚至细化到行为层面:A型血被认为适合会计、科研等需要耐心的职业,而回避销售、公关等外向型工作。

心理学研究为这类认知提供了部分解释。A型行为理论(Type A Behaviour)指出,具有竞争意识、时间紧迫感的个体更易患心血管疾病。尽管该理论与血型无直接关联,但“A型”标签的巧合可能强化了公众对血型与性格的联想。血型性格论通过简单分类满足人类认知的“归类需求”,成为快速判断他人特质的工具。

三、科学界的质疑与反驳

与民间热情形成鲜明对比的,是科学界对血型性格论的普遍否定。1989年,美国心理学家卡特尔推翻了自己早期支持血型影响性格的研究,承认两者无统计学关联。2014年,《日本心理学杂志》通过对1.5万人的调查证实,血型与性格特质(如外向性、责任感)的相关系数趋近于零。基因研究进一步表明,性格仅30%-40%受遗传影响,后天环境才是主导因素。

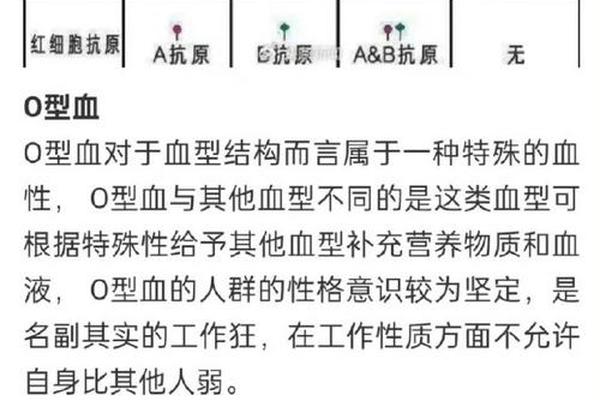

血型分类的生理基础亦不支持性格关联。ABO血型系统仅反映红细胞表面抗原差异,与神经递质、大脑结构等性格形成机制无关。例如,A型血的“谨慎”标签源于凝血因子活跃度较高,可能增加心血管疾病风险,但这属于健康范畴,与心理特质无因果关系。科学界普遍认为,血型性格论与占星术类似,属于“自我实现预言”的伪科学。

四、健康关联的误读与澄清

尽管性格关联缺乏证据,血型与健康的关系却得到部分研究支持。例如,A型血人群的冠心病风险比O型血高5%,静脉血栓风险增加2.2倍;新冠疫情期间的研究显示,A型血感染者比例显著高于普通人群。这些发现常被误读为性格理论的佐证,实则反映的是免疫系统或代谢机制的差异。

值得注意的是,健康风险与性格并无必然联系。以A型血较高的癌症风险为例,研究推测可能与A抗原与某些肿瘤抗原相似有关,而非心理特质导致行为模式变化。医学界强调,疾病预防应基于科学筛查而非血型标签,例如A型血人群需关注血脂水平,而非刻意改变性格。

五、社会影响与理性认知

血型性格论的流行对社会产生多维影响。积极层面,它提供了一种社交话题和娱乐素材,如《血型君》以拟人化手法演绎不同血型的特点。其潜在危害亦不容忽视:企业因血型歧视求职者、情侣因血型误解分手等案例屡见不鲜。更深远的影响在于,它可能限制个体对自我性格的探索,将复杂的人格简化为生物学标签。

未来研究需在两方面深入:其一,探索文化心理如何塑造科学认知,例如比较不同国家对同一理论的态度差异;其二,加强科学传播,通过教育纠正公众误解。正如遗传学家邢明照指出:“ABO血型可作为疾病风险评估的参考,但绝不能成为评判人性的标尺。”

血型性格论是一场持续百年的认知迷局。从古川竹二的假说到现代基因研究,科学证据始终表明:血型无法决定性格,但可能影响健康风险。A型血的“谨慎完美主义者”形象,本质是社会建构的刻板印象。在信息爆炸的时代,我们更需以批判性思维区分科学与伪科学,既不必因血型焦虑,亦无需受其束缚。毕竟,性格的底色,始终是每个人在成长中不断书写的独特故事。