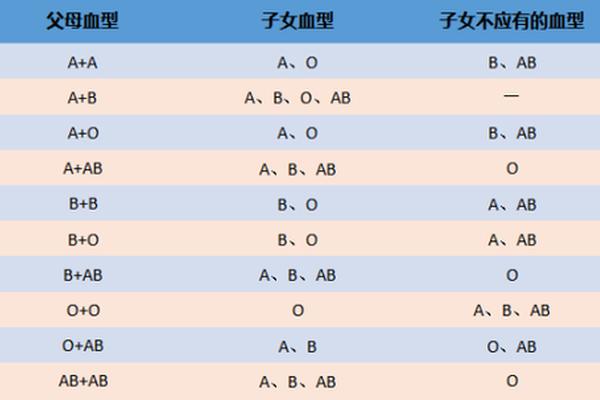

血型作为人体血液抗原的遗传标记,其组合规律遵循孟德尔定律。A型血个体的红细胞表面携带A抗原,血清中含有抗B抗体,这种生物学特性在婚育决策中常被纳入考量。从遗传学角度看,同血型婚配(如A型与A型)的后代血型仅可能出现A型或O型,相较于异型血组合(如A型与B型),新生儿溶血风险显著降低。例如,临床案例显示,O型母亲与A型父亲结合时,胎儿发生ABO溶血的概率约为15%-20%,而同为A型的父母则无需担忧此类问题。

血型系统存在亚型变异现象。例如黑龙江某医院曾发现全球首例ABO新等位基因突变案例,A型血孕妇因基因突变导致血型鉴定异常。这提示即使同血型婚配,仍建议进行婚前基因检测以排除罕见亚型风险。血型抗原的表达可能影响免疫系统特性,有研究指出A型血人群对某些病毒(如新冠病毒)的易感性存在统计学差异,这为婚姻健康管理提供了新的视角。

二、性格特质的匹配度与婚姻稳定性

A型血人群常被描述为责任感强烈、追求完美且注重规范的性格类型。日本学者古川竹二在20世纪提出的血型性格理论中,强调A型血个体具有"谨慎、内敛、重家庭"的特质,这种性格的同质化组合可能形成高度默契的婚姻模式。中国家庭追踪调查数据显示,A型血女性离婚率低于其他血型群体,部分归因于其对传统婚姻价值观的坚守。

但同质性格也可能导致矛盾积累。A型血夫妻都倾向于隐忍情绪,若缺乏有效沟通,小摩擦可能演变为长期冷战。日本婚恋专家通过对200对A型夫妻的跟踪研究发现,这类婚姻中"相敬如宾"与"情感疏离"并存的现象较为普遍,建议通过定期情感咨询打破沟通壁垒。值得关注的是,A型血人群的完美主义倾向可能转化为对配偶的过高期待,需要双方建立合理的婚姻预期。

三、社会文化视角下的婚配选择趋势

在东亚文化圈,血型婚配观念具有特殊社会意义。日本企业曾盛行"血型招聘",将A型血视为"理想员工",这种社会认知间接影响了婚恋市场偏好。中国婚介机构数据显示,35%的A型血受访者明确表示优先考虑同血型伴侣,认为这更符合"门当户对"的传统观念。这种选择倾向在知识分子群体中尤为明显,可能与A型血追求稳定的性格特征相关。

但现代婚恋观正在发生转变。上海交通大学2024年婚恋调查报告指出,90后群体中仅18%将血型纳入择偶标准,更多人关注价值观契合度。值得注意的是,某些地区仍存在"A型血旺夫"等民间说法,这类缺乏科学依据的观念需要理性引导。社会学家建议,婚恋教育应加强血型科学知识的普及,帮助公众建立基于实证的婚配认知。

四、医学建议与婚姻关系优化策略

从医学角度,同血型婚配虽降低溶血风险,但仍需注意隐性遗传病筛查。建议备孕夫妇进行扩展性携带者筛查(ECS),覆盖155种单基因遗传病检测。对于A型血夫妻,特别要关注凝血因子相关基因检测,因其与某些出血性疾病存在关联。孕前3个月补充叶酸等营养素,可有效预防神经管缺陷。

婚姻咨询师提出"性格互补训练"方案:通过MBTI性格测试明确双方行为模式差异,制定个性化沟通策略。例如主导型A型血配偶可尝试"倾听日"练习,被动型伴侣则进行"需求表达训练"。定期举办"婚姻复盘会",运用SWOT分析法评估关系状态,这种结构化沟通方式特别适合追求条理的A型血夫妻。

总结与展望

A型血同型婚配在遗传安全性和性格稳定性方面具有独特优势,但也面临情感表达单一化等挑战。现代婚配决策应建立在科学检测与性格认知的基础上,既尊重生物学规律,又注重情感智慧的培育。未来研究可深入探索血型抗原与神经递质表达的关联性,以及血型性格理论的神经生物学基础。建议建立跨学科婚育指导体系,整合遗传学、心理学与社会学研究成果,为婚恋选择提供更全面的科学支撑。