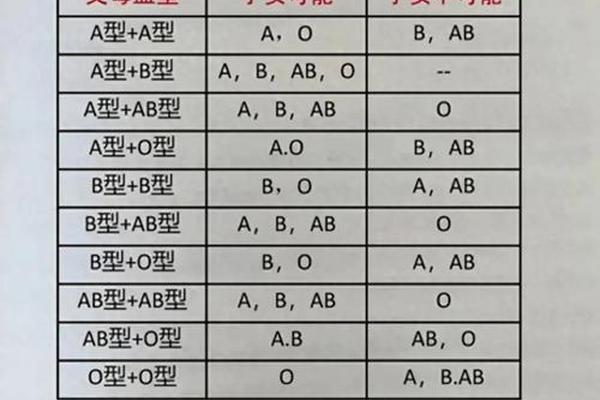

血型作为人类生物学特征的重要标识,对健康管理和疾病预防具有深远影响。以A型血为例,其遗传规律和健康风险特征在医学研究中备受关注。根据ABO血型系统的定义,A型血的红细胞表面携带A抗原,血清中则含有抗B抗体。父母血型组合中,若一方为A型,另一方为O型,子女可能为A型或O型;若父母均为A型,则子女可能为A型或O型,但无法出现B型或AB型。这种遗传特性使血型成为亲子鉴定的辅助工具之一,尽管其准确性不及DNA检测,但在法医学和临床中仍具参考价值。

从健康角度看,A型血人群可能面临特定的疾病风险。近年多项研究指出,A型血与早发性中风、心血管疾病及胃癌的关联性较高。例如,2022年一项覆盖60万人的美国研究发现,A型血人群在60岁前发生缺血性中风的风险比其他血型高16%。这可能与A型血人群的凝血因子(如vWF和FVIII)水平较高有关,这些因子在血栓形成中起关键作用。A型血的免疫特性也可能影响其对某些病原体的易感性,如研究发现A型血对天花和铜绿假单胞菌感染的风险更高。

ABO血型检测的科学方法

准确鉴定血型是临床医学的基础需求。目前主流的检测方法包括玻片法、试管法和微柱凝胶法。玻片法操作简便,适用于大规模筛查,但灵敏度较低,可能因抗体效价不足导致假阴性。试管法通过离心加速凝集反应,显著缩短检测时间,尤其适用于急诊场景。微柱凝胶法则利用免疫学原理,通过全自动仪器实现标准化操作,其准确性在大型医院检验科得到广泛验证。

针对婴幼儿的特殊性,检测方法需更加谨慎。由于新生儿红细胞抗原发育不完全,反向定型可能出现误差,因此建议采用试管法结合正反定型。例如,O型血母亲若与A型或B型父亲生育,需警惕ABO溶血风险,此类情况需通过产前血型抗体筛查和新生儿溶血病检测提前干预。临床实践中,血型检测需遵循严格的操作规范,如避免冷凝集干扰、确保试剂温度适宜等。

12333平台在健康管理中的应用

12333作为全国统一的社会保险公共服务平台,虽未直接提供血型查询功能,但其健康管理模块为公众提供了便捷的医疗信息整合服务。用户可通过“掌上12333”APP或官网查询参保记录、预约挂号,并获取血型检测的医疗机构指引。例如,平台发布的《血型检查指南》明确指出,血型鉴定需通过正规医院完成,并详细列举了检测前的注意事项,如避免饮酒、空腹要求等。

对于希望了解血型的家长,平台建议优先选择二级以上医院的检验科或儿科进行检测。婴幼儿血型检测通常采用静脉穿刺或末梢采血,结合正反定型法确保结果准确性。值得注意的是,部分网络平台声称提供在线血型查询服务,但其科学性和安全性存疑。例如,某付费网站通过输入姓名和身份证号生成血型报告,缺乏实验室依据,存在误导风险。12333平台的权威指引对公众具有重要的科普价值。

血型与疾病风险的关联性研究

血型与疾病的关联研究持续推动着个性化医疗的发展。除A型血的中风风险外,AB型血人群的血栓发生率较高,而O型血对深静脉血栓具有天然保护作用。2021年《Gut》期刊的研究还发现,O型血人群的痔疮发病率显著高于其他血型,可能与肠道微生物群的差异有关。这些发现提示,血型可作为疾病风险评估的辅助指标,但需结合遗传、环境和生活方式等多因素综合分析。

在儿科领域,血型对儿童健康的影响尤为复杂。例如,A型血儿童若发生严重创伤需紧急输血,需严格匹配供体血型以避免溶血反应。血型抗原在器官移植中的重要性不容忽视,ABO血型不符可能导致移植排斥反应。未来研究可进一步探索血型与儿童免疫发育、疫苗应答效率的关系,为精准医疗提供依据。

血型既是生物学身份标签,也是健康管理的重要参考。A型血人群需关注中风和心血管疾病风险,而12333平台通过整合医疗资源,为公众提供了科学检测的入口。现有研究虽揭示了血型与疾病的关联,但其机制尚未完全明确,例如A型血为何更易促进血栓形成仍需分子层面的深入探索。

建议未来研究方向包括:建立大规模血型与疾病关联数据库,开发基于血型的个性化预防策略;拓展12333平台功能,增加血型科普模块和检测机构地图导航;加强网络虚假血型查询服务的监管。对家长而言,及时通过正规途径完成婴幼儿血型检测,结合遗传规律理解健康风险,是实现主动健康管理的关键一步。