在医学检验中,“A型血”这一概念似乎清晰明了——红细胞表面存在A抗原,血清中含抗B抗体。但若深究其本质,会发现“Abo是A就是A型血”的命题背后隐藏着复杂的生物学机制。从抗原表达的多样性到基因层面的遗传变异,A型血的定义早已超越了简单的抗原有无判断。例如,一位自认为A型血的患者可能因罕见的亚型或基因突变,在输血或亲子鉴定中遭遇意料之外的医学难题。这种复杂性不仅关乎个体的健康管理,更与人类遗传学、免疫学等领域的研究密切相关。

抗原表达的层次性

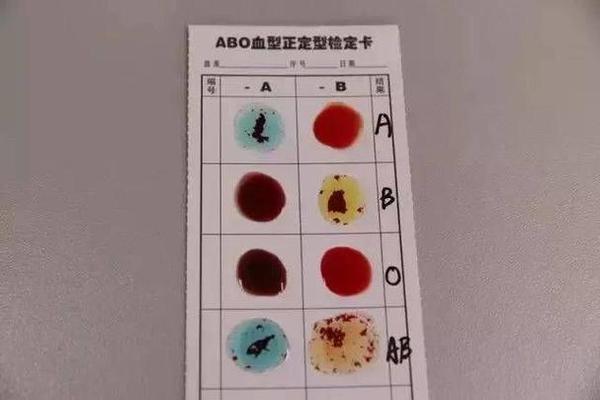

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原的分布。根据国际输血协会的定义,A型血的红细胞需携带A抗原,但这一标准在实践层面存在显著差异。A抗原的糖链末端为N-乙酰半乳糖胺,其表达强度受基因调控影响。研究发现,约1%的“A型”个体实际属于A2亚型,其红细胞表面A抗原密度仅为典型A1型的1/4-1/3。这种差异可能导致血清学检测时将A2型误判为O型,尤其在血型鉴定仅依赖正向定型的基层医疗机构中更为常见。

抗原表达的异质性还体现在ABO亚型系统的多样性上。除A1、A2外,医学界已发现Ax、A3、Am等十余种弱表达亚型。例如Ax型红细胞与多数抗A血清不发生凝集,但与O型血清中的抗AB抗体可产生微弱反应,这种特殊表现源于其抗原分子结构的细微改变。这些亚型的存在证明,单纯依据抗原存在与否判定血型可能造成临床误诊。

基因调控的复杂性

ABO血型的遗传遵循孟德尔定律,但基因层面的多态性远超想象。A型血的基因型可以是AA或AO,其中O基因作为隐性等位基因不表达产物。约0.01%的A型个体携带CisAB基因,该突变使A、B抗原编码基因位于同一条染色体上,导致子代可能遗传到传统规律之外的AB型。这种遗传异常挑战了经典的血型遗传模型,也解释了部分亲子鉴定中的“不可能”血型组合。

基因表达的调控机制同样影响抗原表现。H抗原作为ABO抗原的前体物质,其合成受FUT1基因控制。当个体存在H基因缺陷(如孟买型)时,即便携带A基因也无法形成A抗原,红细胞表面仅残留H物质。此类案例在印度人群中的发生率高达0.01%,但在中国广西地区也发现过类似变异。这提示血型鉴定需结合基因检测,避免单一血清学方法的局限性。

检测技术的演进

传统玻片法仍是基层医院的主流检测手段,但其对弱抗原的识别能力有限。研究显示,采用微柱凝胶法的全自动血型分析仪可将A亚型的检出率提升至99.7%,其原理是通过离心力区分红细胞凝集程度。某专利技术(CN107167616A)更创新性地引入灰度值分析,通过抗原抗体复合物的光学特征量化抗原表达强度,为亚型识别提供了数字化标准。

分子诊断技术的发展正在改写血型检测范式。PCR-SSP(序列特异性引物扩增)技术可直接检测ABO基因的6号外显子,精确区分A1、A2等亚型。日本学者开发的微流控芯片甚至能在15分钟内完成ABO/Rh血型及32种稀有血型的同步检测,这种高通量方法为精准输血提供了技术保障。

临床实践中的挑战

在输血医学领域,A亚型可能引发严重溶血反应。A2型个体血清中约26%存在抗A1抗体,若误输A1型血液可能导致急性溶血。美国血库协会(AABB)指南强调:对反复输血患者必须进行亚型鉴定,并使用抗A1试剂进行交叉配血。我国《临床输血技术规范》也明确规定,对于ABO正反定型不符的标本,需进行吸收放散试验等补充检测。

器官移植领域同样面临血型抗原的挑战。除红细胞外,A抗原广泛表达于血管内皮细胞和血小板表面。2019年《新英格兰医学杂志》报道了一例A2型供肾移植给O型受体的成功案例,这得益于受体血浆中A抗原抗体的低滴度特性。此类突破提示,未来的器官分配可能需要建立更精细的血型兼容性评价体系。

超越标签的生物学真相

ABO血型系统绝非简单的四分类体系,A型血的定义在抗原密度、基因多态性和检测方法的三重维度下呈现出丰富的生物学内涵。当前研究已从表型描述深入到糖基转移酶活性调控、基因启动子甲基化等分子机制。未来的研究方向应聚焦于:建立全球统一的ABO亚型数据库,开发快速精准的床旁检测设备,以及探索血型抗原在肿瘤免疫、传染病易感性中的新功能。唯有突破“Abo是A就是A型血”的认知框架,才能让这一百年发现持续为精准医学提供新的启示。