人类对血型系统的认知始于20世纪初卡尔·兰德施泰纳的突破性发现,而ABO血型作为临床医学最重要的遗传标志之一,其遗传规律至今仍在司法鉴定、产科医学等领域发挥着关键作用。当父母分别为A型与O型血时,孩子的血型可能既承载着显隐性基因的博弈,也可能因罕见遗传现象打破常规认知。血型亲子鉴定对照表作为传统遗传学的可视化工具,既为大众提供了基础判断依据,也因特殊案例的存在暴露出局限性,这种双重性恰恰折射出生命科学的精妙与复杂。

一、A型与O型血型的遗传机制

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原的表达差异。A型血个体的基因型可能是AA(纯合型)或AO(杂合型),而O型血只能表现为隐性纯合体OO。当A型(AO)与O型(OO)结合时,子代将从父亲处获得O基因,从母亲处有50%概率获得A或O基因,形成AO或OO型,对应A型或O型血。若母亲为纯合型A型(AA),则子代必然继承A基因,表现为A型。

这一遗传规律在统计学层面呈现显著偏向性:A型与O型夫妇的子女中,A型占比约75%,O型占25%。但需注意,这种概率模型建立在父母基因型已知的前提下。现实中,由于常规血型检测无法区分纯合型(AA)与杂合型(AO),导致实际遗传预测存在盲区。例如,两位表型均为A型的父母可能携带隐性O基因,从而生育O型子女。

二、血型亲子鉴定的科学依据

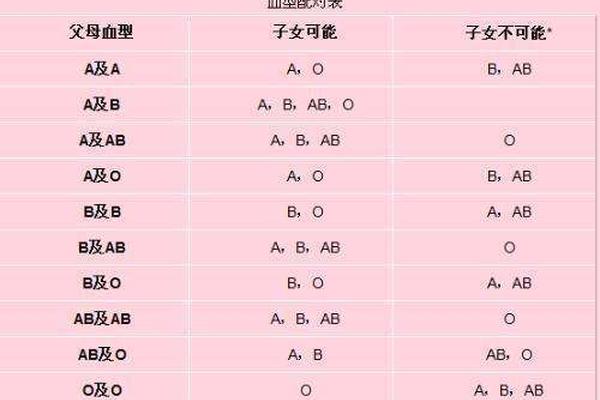

血型对照表的构建源于孟德尔遗传定律的显隐性关系。以ABO系统为例,对照表通过枚举父母基因组合的可能性,将子代血型限定于特定范围。如O型与A型组合仅允许A型或O型后代,而排除B型与AB型。这种直观的矩阵式呈现,在司法亲子鉴定初期曾作为重要参考工具。

但对照表的应用边界清晰可见:其一,它无法解释孟买血型等特殊遗传现象,这类个体的表型与基因型严重偏离常规,导致亲子关系误判;其二,顺式AB等罕见基因重组现象可使AB型父母生育O型子女,彻底颠覆传统认知。2017年长沙市中心医院接诊的案例显示,两位A型父母经基因检测证实均为AO型,其O型子女的血型完全符合遗传规律,这提示血型对照表需结合基因检测才能实现精准判断。

三、血型遗传的临床与社会意义

在产科医学领域,O型血母亲若怀有A型胎儿,其体内抗A抗体会通过胎盘引发新生儿溶血,发生率达20%。这种免疫冲突的根源在于ABO系统抗原-抗体反应机制:O型血清天然含有抗A、抗B抗体,当胎儿红细胞A抗原突破胎盘屏障时,将触发母体二次免疫应答。A型与O型夫妇的孕前咨询需包含抗体效价监测与干预方案制定。

社会认知层面,血型对照表的普及虽增强了公众遗传学意识,却也滋生误解。影视作品中"滴血认亲"的桥段,将液体渗透压导致的溶血现象等同于亲子关系证据,这种伪科学认知至今仍在部分群体中流传。而民间关于O型血"完美血型"的传说,实则混淆了输血相容性与疾病易感性的区别——研究显示O型血人群虽心血管疾病风险较低,但消化道溃疡发病率显著升高。

四、现代技术对传统认知的革新

DNA测序技术的突破性进展,使血型遗传研究进入分子层面。通过检测ABO基因第6、7外显子的单核苷酸多态性(SNP),可精确判定个体的基因型。这种技术不仅解决了常规血清学分型的模糊性,还能识别cisAB、B(A)等40余种亚型。2023年惠州司法鉴定中心的实践表明,采用STR基因座分析与SNP联合检测,可使亲子鉴定准确率达99.9999%。

生物信息学的发展进一步拓展了血型研究的维度。全基因组关联研究(GWAS)发现,ABO基因不仅决定红细胞抗原,还与血管性血友病因子(vWF)代谢、癌风险等存在关联。这提示未来血型研究可能突破免疫学范畴,向疾病预测、个性化医疗等领域延伸。

从孟德尔豌豆实验到现代基因编辑技术,人类对遗传规律的探索永无止境。A型与O型血型的遗传看似简单,实则蕴含显隐博弈、基因重组、表观修饰等多重机制。血型亲子鉴定对照表作为遗传学的启蒙工具,其价值不在于提供绝对答案,而在于引导我们认知生命的复杂性。在DNA技术日益普及的今天,我们既要善用传统对照表的筛查功能,更需建立科学认知:血型仅是遗传密码的片段投影,真正揭示亲缘关系的金标准,始终是严谨的分子生物学证据。未来研究应着力于建立血型-基因型数据库,开发快速分型试剂盒,让遗传学成果惠及临床诊断与司法实践。