人类对血型的研究始于20世纪初,从最初的输血安全到如今的基因探索,血型系统的复杂性逐渐被揭开。在ABO和Rh两大经典血型系统的框架下,“A+血型”这一概念既承载着生物医学的严谨性,又与社会文化中的诸多讨论紧密相连。本文将从科学定义、临床意义、健康关联及社会文化四个维度,全面解析A+血型的本质与影响。

一、科学定义:ABO与Rh的交叉

A+血型的核心由两套独立血型系统共同定义。ABO血型系统根据红细胞表面抗原类型分为A、B、AB、O四类,其中A型血的红细胞携带A抗原,血清中含抗B抗体。Rh血型系统则以D抗原的存在与否划分,阳性(+)表示红细胞表面存在D抗原,阴性(-)则缺失。A+血型即指ABO系统的A型与Rh系统的阳性结合,是汉族人群中占比约30%的常见血型。

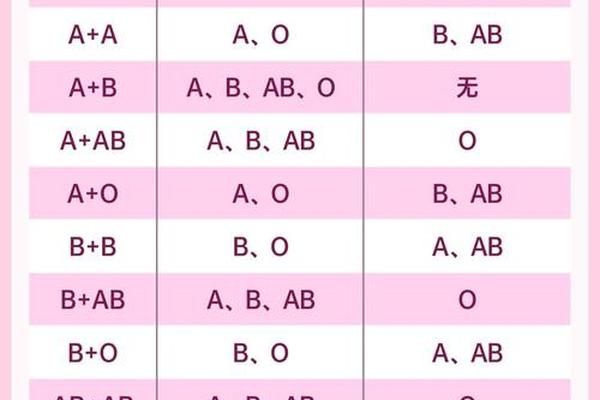

从遗传学角度,ABO血型由9号染色体上的等位基因控制,A型可能由纯合(AA)或杂合(AO)基因型决定;Rh阳性则由19号染色体上的RHD基因显性表达。父母若分别为A型和O型,子女有50%概率为A型;若父母均为A型,概率升至75%。这种遗传规律不仅影响个体血型,还与器官移植配型、新生儿溶血病预防等医学实践密切相关。

二、临床意义:输血与医学实践

在临床输血中,A+血型的兼容性遵循双重规则:ABO系统要求输入A或O型血,Rh系统则需同为阳性。若误输Rh阴性血,受血者可能产生抗D抗体,导致二次输血时发生溶血反应。据统计,我国Rh阴性人群仅占0.3%,这使得A+血型者在紧急用血时相对安全,但仍需严格遵循同型输血原则。

器官移植领域的研究表明,Rh抗原的匹配度影响移植物存活率。一项针对肾脏移植的追踪发现,Rh阳性供体与受体匹配时,急性排斥反应发生率降低12%。A型血个体的血小板黏附率较高,术后血栓风险需额外关注。这些发现提示,A+血型的临床管理需综合多血型系统参数,制定个性化方案。

三、健康关联:疾病易感与生理特征

流行病学研究揭示了A+血型与特定疾病的关联性。心脑血管疾病方面,A型血人群的血液黏稠度比O型高15%-20%,血小板聚集活性增强,导致动脉粥样硬化风险上升。日本一项覆盖10万人的队列研究显示,A型血男性心肌梗死发病率较其他血型高18%。癌症风险方面,A型血者胃癌、癌发病率显著升高,可能与ABO基因影响炎症反应和细胞黏附通路有关。

但A+血型并非全然劣势。其消化系统胃酸分泌旺盛,蛋白质消化效率优于其他血型,但也因此更易患胃溃疡(发病率比B型高25%)。有趣的是,蚊虫叮咬偏好研究显示,A型血个体被叮咬概率是O型的1.5倍,可能与皮肤表面挥发性物质差异相关。评论区用户反馈存在个体差异,提示环境因素(如体味、衣着颜色)的调节作用不可忽视。

四、社会文化:性格理论与争议

血型性格学说在东亚文化中影响深远。日本学者古川竹二于1932年提出,A型血者谨慎、自律且追求完美。现代调查显示,34%的日本企业在招聘中参考血型,认为A型员工更适合需要细致度的岗位。这种理论缺乏遗传学证据,剑桥大学2019年的双盲实验表明,血型与性格特质(如责任感或焦虑倾向)无统计学关联。

文化隐喻层面,A+血型常被赋予“稳定可靠”的标签。中国社交媒体中,“A型人格”与“强迫症”“工作狂”等词汇高度关联。这种刻板印象虽促进血型知识的普及,但也可能加剧群体偏见。科学界呼吁以动态视角看待血型,避免将复杂的行为模式简化为生物决定论。

A+血型作为ABO与Rh系统的交叉产物,既是生物标识符,也是医学、公共卫生乃至文化讨论的焦点。科学层面,其疾病关联机制仍需深入探索,例如ABO基因如何调控炎症因子表达,或Rh抗原在免疫微环境中的作用。临床应用上,开发快速血型检测技术与人工智能配型算法,可提升输血安全与器官利用率。社会文化方面,需加强科普教育,区分科学事实与流行文化中的迷思。未来研究应整合基因组学、蛋白质组学大数据,构建血型与健康的动态模型,为个性化医疗提供更精准的指导。