在人类血液中,ABO和Rh血型系统是最重要的分类标准。A型血阳性即指个体在ABO血型系统中属于A型,同时在Rh血型系统中表现为阳性。ABO血型由红细胞表面是否存在A抗原或B抗原来决定:A型血的红细胞携带A抗原,血浆中含有抗B抗体。而Rh血型系统则以红细胞是否携带D抗原来划分阳性或阴性,Rh阳性意味着存在D抗原,阴性则相反。这一双重分类不仅是输血配型的基础,也反映了人类遗传多态性的复杂性。

ABO血型系统的发现可追溯至1901年,奥地利科学家兰德斯坦纳首次揭示了A、B、O三种血型的存在,其学生随后补充了AB型。Rh血型系统则在1940年被提出,进一步细化血型分类。目前已知的血型系统超过40种,但临床实践中仍以ABO和RhD(即Rh系统中的D抗原)为核心。值得注意的是,Rh阳性在汉族人群中占比超过99%,因此A型血阳性属于常见血型。

A型血阳性的分布与临床意义

从人口统计学角度看,A型血在全球分布不均。中国南方地区A型血比例较高(约28%),这与历史民族融合和遗传特征相关。Rh阳性则因种族差异显著,例如欧美白种人中Rh阴性占比约15%,而汉族人群中仅0.3%-0.4%。这种分布特征直接影响临床血液资源的调配,尤其是在紧急输血时,Rh阳性血液的易获得性显著高于Rh阴性。

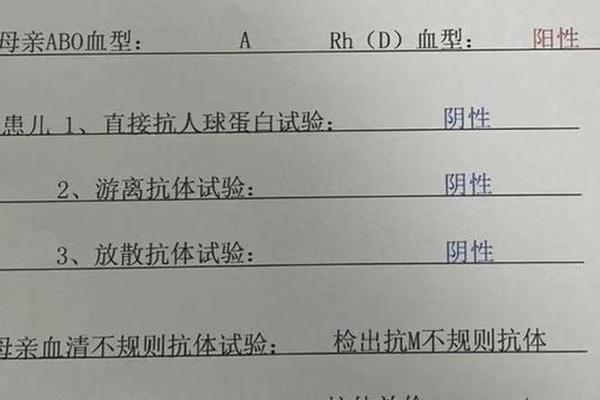

在临床医学中,A型血阳性的识别至关重要。输血前必须同时匹配ABO和Rh血型:若A型血患者误输B型或AB型血,会因抗原-抗体反应引发溶血;Rh阴性者若输入Rh阳性血,可能产生抗D抗体,导致二次输血时严重并发症。Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,需注射抗D免疫球蛋白以避免新生儿溶血病。这些机制凸显了血型鉴定的临床必要性。

A型血与健康风险的关联研究

近年来,血型与疾病的关联性成为研究热点。多项流行病学调查显示,A型血人群的早发性中风风险较其他血型升高18%,可能与凝血因子活性较高有关。上海交通大学的一项长达25年的队列研究发现,A型血人群患消化道癌症(如胃癌、结直肠癌)的风险显著高于非A型血人群,推测与A抗原影响肠道菌群或免疫应答有关。

这些结论仍需谨慎解读。例如,关于A型血与中风风险的研究虽基于1.7万例样本,但缺乏随机对照数据,证据力度有限。美国马里兰大学的研究者强调,血型仅是疾病风险的潜在影响因素之一,环境、生活习惯等混杂变量同样重要。A型血人群无需过度焦虑,但可针对性加强相关疾病的早期筛查。

血型鉴定的技术发展与争议

传统血型检测依赖抗原-抗体凝集反应,但某些病理状态可能导致结果偏差。例如,白血病患者可能因抗原表达减弱出现血型“假阴性”;造血干细胞移植后,受者的血型可能完全转变为供者类型。2022年剑桥大学通过酶处理技术将肾脏供体的Rh血型转为O型,为器官移植兼容性提供了新思路。

血型不一致的案例也引发关注。有患者因多次检测结果矛盾(如ABO血型从O型变为B型),暴露出检测误差或嵌合体现象的风险。此类情况需通过分子生物学方法复核,例如基因测序确认ABO基因型,以避免临床误判。

A型血阳性作为常见的血型组合,其科学定义、临床意义及健康关联性已得到多维度解析。ABO和Rh血型系统的协同作用,不仅关乎输血安全,也为疾病机制研究提供了线索。尽管血型与特定疾病的关联性仍需深入验证,但个体化医疗时代,血型或将成为健康管理的重要参考指标之一。

未来研究方向可聚焦于血型转换技术的临床应用,例如利用嗜黏蛋白阿克曼菌的酶实现通用血型转化,以及血型-疾病关联的分子机制探索。对于公众而言,定期参与无偿献血、关注自身血型信息,既是社会责任,也是对个体健康的主动把控。