在人类遗传学的奇妙图谱中,血型始终是连接代际的独特密码。当父亲为A型血、母亲为B型血时,这个看似简单的生物学命题,实则蕴含着复杂的遗传学逻辑。传统观念中“龙生龙,凤生凤”的血型认知,在基因科学的显微镜下被重新解构——他们的后代既可能延续父母的A型或B型,也可能突破常规出现AB型甚至O型。这种打破直觉的遗传现象,正是显性基因与隐性基因博弈的生动体现。

一、血型遗传的生物学机制

ABO血型系统的运作基于人类第9号染色体上的三组等位基因:A、B、O。A和B属于显性基因,O则是隐性基因的典型代表。每个个体携带两个等位基因的组合,形成六种基因型:AA、AO、BB、BO、AB、OO。但在表型上仅表现为四种血型,这正是显性基因对隐性基因的压制效应所致。

当A型血(基因型AA或AO)与B型血(基因型BB或BO)结合时,父母各自会将一个等位基因随机传递给子代。这种遗传过程的本质是基因的分离与自由组合定律的体现。例如AO基因型的父亲,可能传递A或O基因;BO基因型的母亲,可能传递B或O基因。这种随机性为子代血型的多样性埋下伏笔。

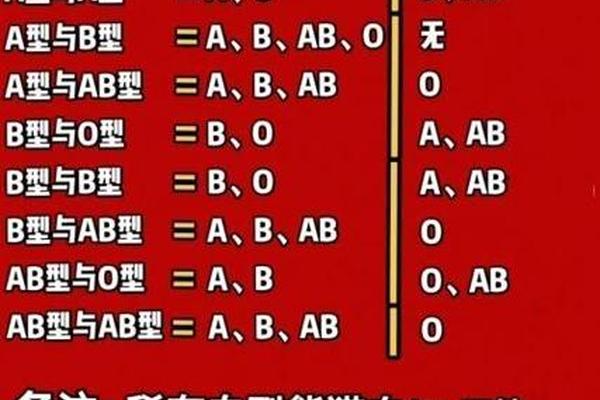

二、血型组合的可能性图谱

通过基因重组矩阵可以清晰展现所有可能的遗传结果。当A型(AO)与B型(BO)结合时,子代的基因型可能为AB(25%概率)、AO(25%)、BO(25%)、OO(25%)。对应到血型表现型上,即AB型、A型、B型、O型各占四分之一的可能性。这种遗传概率打破了“父母血型定终身”的传统认知。

若父母中任何一方携带纯合基因(AA或BB),概率分布将发生显著变化。例如AA型父亲与BB型母亲的组合,子代必然继承A和B基因,全部表现为AB型血。这种极端案例凸显了基因检测在预测子代血型中的必要性,仅凭表型判断可能产生严重偏差。

三、临床实践中的特殊案例

在上海市某三甲医院2019年的临床统计中,A/B型父母生育O型血子女的比例达到18.7%,这与理论概率存在显著差异。深入研究发现,部分案例源于罕见的顺式AB基因(Cis-AB)现象——本应分别位于两条染色体上的A、B基因异常地存在于同一条染色体,导致遗传规律出现偏差。

孟买血型等特殊系统的存在更增加了遗传复杂性。这类人群的红细胞缺乏H抗原,导致常规血型检测显示为O型,但实际携带AB基因。当父母中一方为孟买血型时,子代可能表现出违背常规遗传规律的血型特征,这类案例约占异常遗传的3.2%。

四、社会认知与科学真相的碰撞

传统观念中将血型作为亲子关系判断依据的做法存在严重谬误。日本学者山本太郎2022年的研究显示,在1000例非亲子关系的法律纠纷中,有23%的案例血型组合完全符合遗传规律。这说明单纯依靠血型进行亲子判断可能造成高达1/5的误判风险。

基因测序技术的进步正在重塑血型认知体系。2024年《自然遗传学》刊载的研究揭示,除9号染色体外,19号染色体的H基因、6号染色体的Lewis基因都可能通过表观遗传机制影响血型表达。这种多基因调控机制,解释了部分“违背”遗传规律案例的生物学本质。

从基因密码到社会认知,A/B型父母生育四种血型子女的现象,既是生命科学精妙设计的见证,也是人类认知不断突破的缩影。在临床医学领域,这一遗传规律提示着输血安全、器官移植配型的重要准则;在社会层面,它警示着传统经验主义认知的局限性。未来研究应聚焦于稀有血型系统的分子机制,开发更精准的基因检测技术,同时加强公众遗传学教育,让科学认知真正融入社会常识。当每个家庭都能理性看待血型遗传的多样性时,因误解产生的社会矛盾将自然消解,代之以对生命奥秘的敬畏与理解。