在医学领域,血型系统的复杂性远超大众想象。ABO血型系统与Rh血型系统作为临床最重要的两大分类标准,其遗传规律与抗原表达常引发公众困惑。当一位A型血者被检测出Rh血型抗原表现为C、c、E、e(即ccee),或是被贴上“熊猫血”标签时,人们往往会产生疑问:这样的组合是否真的属于稀有血型?这背后涉及的血型遗传学机制、临床意义及社会认知误区,值得深入探讨。

一、血型系统的分类逻辑

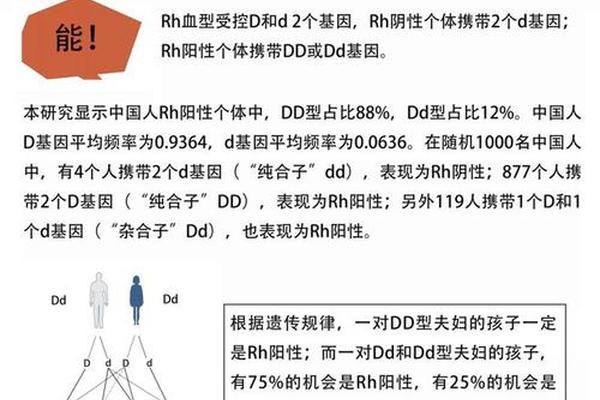

ABO血型与Rh血型分属不同遗传体系。ABO系统以红细胞表面A、B抗原的有无进行划分,而Rh系统则包含D、C、c、E、e五种抗原,其中D抗原的临床意义最为显著。A型血属于ABO系统的常规分类,与Rh系统的ccee组合并无直接关联。所谓“熊猫血”特指RhD阴性血型,即红细胞表面缺失D抗原的状态,这种稀有性在我国汉族人群中仅占0.3%-0.4%。

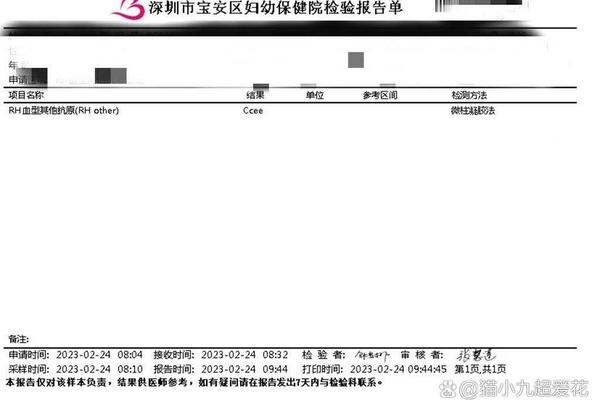

值得注意的是,Rh系统的抗原组合具有多样性。ccee仅代表C、c、E、e四种抗原的特定排列,与D抗原是否存在无关。例如,RhD阳性者可能表现为CcDEe,而RhD阴性者可能呈现ccddee等组合。单独以ccee判断是否为熊猫血存在认知误区,必须结合D抗原检测结果。

二、熊猫血的科学判定标准

临床判定熊猫血的唯一标准是RhD抗原缺失。常规血型检测包含ABO和RhD两项,当RhD检测呈阴性时,需进一步确认是否属于真阴性或弱D型。弱D型因D抗原表达微弱可能被误判,需通过吸收放散试验等特殊方法鉴别。近年研究发现,我国约20%-30%的RhD阴性个体实为DEL型(亚洲型DEL),其红细胞携带极微量D抗原,基因检测可准确区分真伪熊猫血。

对于A型血合并RhD阴性的情况,其稀有性源自两个系统的独立遗传。父母若均为RhD阳性杂合子(Dd),仍有25%概率生育RhD阴性子女。这类组合的临床意义在于输血安全,A型RhD阴性患者需严格输注同型血液,否则可能引发免疫反应,尤其对育龄女性可能造成新生儿溶血风险。

三、抗原组合的临床实践意义

C、c、E、e抗原的检测在特殊医疗场景中至关重要。当患者体内产生不规则抗体(如抗E抗体)时,即便ABO与RhD血型匹配,仍需选择对应抗原阴性的血液。新生儿溶血病研究中,母亲若存在抗c或抗e抗体,即使为RhD阳性,仍可能引发胎儿溶血,此时ccee的详细分型成为诊疗关键。

在输血医学领域,完整Rh表型检测可提升用血安全。欧美国家已常规开展C、c、E、e抗原筛查,而我国受限于检测成本,多集中在三甲医院实施。这种差异导致部分基层医疗机构对复杂血型认知不足,可能延误稀有血型患者的救治。

四、社会认知误区与科普挑战

公众对熊猫血的认知多停留在“RhD阴性即稀有”层面,却忽视了血型系统的多维性。媒体报道中常将AB型RhD阴性称为“极品熊猫血”,这种表述虽形象但不够严谨。实际上,不同ABO型与RhD阴性组合的临床稀缺性差异,更多取决于地域人群分布特征,而非绝对的稀有程度分级。

血型与疾病关联的误读也屡见不鲜。某些研究指出A型血与特定疾病易感性相关,但将其简单归因于血型本身缺乏科学依据。在熊猫血群体中,关于“万能供血者”或“特殊体质”的传言,往往混淆了Rh系统与ABO系统的生物学特性。

五、未来研究方向与建议

基因检测技术的普及将重塑血型管理范式。通过高通量测序可精准识别RhD阴性中的DEL型,避免不必要的抗D免疫球蛋白注射,同时释放这部分人群的用血选择自由度。建立全国性稀有血型基因数据库,有助于快速匹配供受体,特别是在重大灾害等应急场景中提升血液保障能力。

对医务人员的继续教育同样迫切。2020年某研究显示,约38%的基层医护人员对弱D型的临床处理原则存在认知偏差。建议将血型遗传学纳入医学教育必修模块,并制定标准化检测流程,减少因技术差异导致的误诊。

总结而言,A型血与ccee抗原组合本身不构成熊猫血的判定依据,真正的标准在于RhD抗原的缺失状态。解开血型迷思需要科学界、医疗机构与公众教育的多方协作,唯有建立精准的认知体系,才能为稀有血型群体筑起坚实的生命保障网络。未来研究应着重探索血型基因编辑、人造血液等前沿领域,从根本上破解血液稀缺难题。