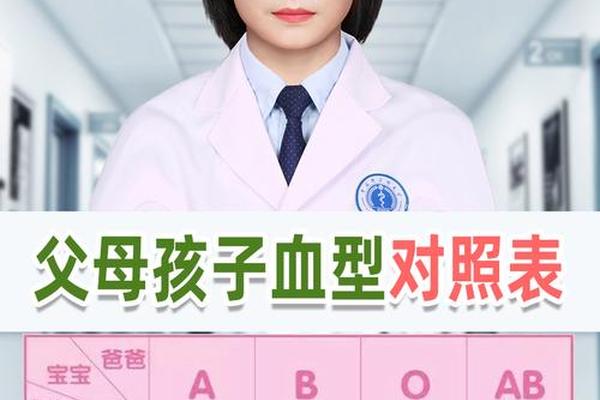

根据ABO血型系统的遗传规律,父母的血型组合会直接影响子女的血型概率。A型血个体的基因型可能是AA或AO,而AB型血个体的基因型为AB。当A型(AA或AO)与AB型结合时,孩子可能继承A、B或AB型,但不可能出现O型。这是因为A型血携带显性A基因,AB型血同时携带显性A和B基因,隐性O基因在此组合中无法表达。

这种遗传规律源于红细胞表面抗原的显隐性关系。A抗原和B抗原由显性基因控制,而O型基因是隐性基因。例如,若父亲为A型(AO基因型),母亲为AB型(AB基因型),孩子可能从父亲处获得A或O基因,从母亲处获得A或B基因,最终组合为AA、AB、AO或BO,对应的血型分别为A型、AB型、A型或B型。值得注意的是,极少数情况下可能出现基因突变或罕见的孟买血型,导致血型与预期不符,但这属于医学上的特例。

二、A型与AB型的性格特质比较

在血型性格论的文化语境中,A型血常被描述为谨慎、完美主义和内向。这类人倾向于遵守规则,注重细节,但可能因过度自我约束而显得保守。例如,日本研究中提到,A型血个体在团队中更倾向于担任协调者角色,其决策往往基于逻辑和风险规避。

AB型血则被赋予矛盾的双重特质:既冷静理性又情绪化。他们擅长多角度分析问题,但情绪波动较大,可能在社交中表现出疏离感。韩国学者指出,AB型血个体的适应性强,能在不同环境中灵活切换策略,这种特质在领导力评估中得分较高。这种性格描述缺乏大规模流行病学研究的支持,更多基于文化观察。

三、血型与健康风险的关联性

科学研究表明,血型与某些疾病风险存在统计学关联。例如,A型血人群患心血管疾病和癌的风险较高,而AB型血则与精神健康问题(如焦虑和抑郁)的相关性更强。瑞典一项针对500万人的研究发现,A型血个体血栓发生率显著高于其他血型,可能与凝血因子活性差异有关。

AB型血的健康优势则体现在较低的肾结石风险和更强的免疫应答能力。其消化系统较脆弱,胃溃疡发病率是O型血的1.3倍。这些结论基于群体数据分析,个体差异仍需结合生活方式和遗传背景综合评估。

四、血型性格论的科学争议

血型性格理论在东亚社会广泛流行,但西方科学界普遍持怀疑态度。美国心理学家雷蒙德·卡特尔曾对4.5万人进行性格测试,发现血型与16种人格特质无显著相关性。中国学者亦指出,性格仅30%-40%由遗传决定,环境和社会因素占比更高。

文化心理学研究揭示了血型论的传播机制:日本企业曾将血型作为招聘参考标准,韩国媒体则通过明星案例强化公众认知。这种社会建构使血型性格论成为一种“自我实现的预言”,即个体通过认同标签主动调整行为。

五、理性看待血型与个体发展

从实用角度,血型知识在医学领域具有明确价值。例如,AB型血作为“万能受血者”在急救中至关重要,而O型血在器官移植配型中兼容性最佳。但在职业选择或人际交往中,过度依赖血型标签可能引发认知偏差。

未来研究可探索血型基因与其他遗传标记的交互作用。例如,9号染色体上的ABO基因与19号染色体的FUT2基因共同影响肠道菌群构成,这可能为血型与健康的关联提供新解释。

总结与建议

A型与AB型血父母所生子女的血型遵循显性遗传规律,但性格特质和健康风险的分析需谨慎对待。现有证据表明,血型对性格的影响微乎其微,而健康关联性更多反映群体趋势而非个体命运。建议公众以科学态度理解血型:在输血和疾病预防中重视其生物学意义,在个人发展中避免刻板印象的束缚。未来研究需通过全基因组关联分析,进一步厘清血型基因的多效性作用机制。